親が亡くなったあと、兄弟姉妹との間で遺産相続の話し合いが始まったものの、「なんだか不公平だ」「納得いかないけど言い出せない」と感じていませんか?

特に遺言書があると、「もうどうにもならない」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、その遺言書が本当に有効かどうか、疑う余地があるケースもあります。

遺言が認知症の影響下で書かれた、あるいは一部の相続人の誘導で作られた可能性があるなら、泣き寝入りせずに行動する手段があります。

本コラムでは、相続争いで立場が弱くなりがちな方が、自分の正当な権利を守るためにできる具体的な対策や、遺言の有効性を見極める方法、そして法的な手続きについて分かりやすく解説しています。

最終更新日: 2025/8/16

Table of Contents

なぜ多くの人が遺産相続で泣き寝入りしてしまうのか

家族間の遠慮・心理的プレッシャー

相続問題では、家族間での感情的な対立や、他の相続人に対する遠慮が障害となりやすいです。

心理的プレッシャーから積極的に自分の権利を主張できず、意見を言い出せないまま遺産分割が進行することがあります。

そのため、本来受け取れるはずの遺産を諦めてしまい、泣き寝入りするケースも少なくありません。

遺言書があればすべて正当だと思い込んでいる

多くの人が「遺言書があれば絶対的に法的効力がある」と信じがちです。しかし、実際には形式や内容次第で無効となる場合もあり、遺言書があるだけで安心できるわけではありません。

誤解や勘違いで作成された遺言書について、無効を主張できる可能性もありますが、この事実を知らずにそのまま従ってしまう人が多いです。

法律や手続きに関する知識不足

相続に関する法律や手続きの知識が不足していると、自分に不利益が生じていることすら気付けないまま話が進んでしまうことがあります。

適正な権利行使や専門家への相談のタイミングを逃して、知らずに損をしてしまう「泣き寝入り」の事態も多発しています。最低限の知識を持つことで、不当な取り扱いを防ぐことができます。

遺言書の有効性を見極めるポイント

遺言能力の有無

遺言書が有効と認められるためには、作成時に遺言者が自らの財産状況や相続の内容を理解し判断できる能力(遺言能力)が必要です。

特に認知症が疑われる場合は、医師の診断書や認知機能検査の結果、作成時の言動や生活状況が判断材料となります。

遺言の内容が不自然であったり、遺言動機が本人らしくない場合には無効と判断できる可能性があります。

書式の不備や署名・押印の欠如

遺言書は法律で定められた形式に則って作成しなければなりません。自筆証書遺言の場合、全文手書き・日付の明記・署名・押印が必須です。

これらが欠けていると、遺言書は無効とされてしまいます。実印でなくても押印は必要であり、内容が曖昧な場合や一部でも要件を満たさないと争いの火種になります。

第三者による強要や誘導

遺言書作成時に第三者による強要や誘導があった場合、その遺言は無効となる可能性が高いです。

本人の自由意思に反する内容や、著しく本人の状況から逸脱した内容がある場合は、第三者の不当な影響が疑われます。

「なぜその内容になったか」という動機や作成過程の証拠も重要となります。

相続争いで泣き寝入りしないためのアクション

疑わしい遺言書に気づいたときの初動対応

疑わしい遺言書を発見した場合、まずは家庭裁判所での「検認」手続きを経て、正当な遺言書かどうかを確認しましょう。自筆証書遺言に偽造や不正作成の疑いがある場合には、筆跡鑑定が有効です。

加えて、遺言作成時の被相続人の認知能力を示す医療記録や、作成経緯に関する証言も重要な証拠となります。そのうえで、証拠を揃えて弁護士など専門家に相談して、調停の申立てや遺言無効確認訴訟を検討します。

証拠収集の重要性とポイント

相続トラブルを有利に進めるためには、客観的な証拠の収集・保存が不可欠です。具体的には、被相続人の医療記録やカルテ、認知症の診断書、介護記録が有力な証拠となります。

また、相続に関する会話の音声記録やLINE、メールのやり取りも裁判で有効に使える場合があります。

証拠は作成日時や前後関係が分かるように整理して、必要に応じて関係者の証言も確保しておきましょう。

遺言書の無効を主張する主な手続きと流れ

遺言無効確認調停

遺言無効確認調停は、家庭裁判所で行う調停手続です。遺言の有効・無効をめぐり当事者間の合意を目指して、裁判所の調停委員が話し合いを仲介します。

審判

調停で合意できなかった場合、家庭裁判所が「審判」という形で判断を行うことがあります。審判は、お互いの主張や提出証拠の検討を経て、裁判官の判断により結論を下す手続です。

強制力を伴うため、調停が不成立の場合や一方的な判断が必要な事例で活用されます。審判の内容は当事者に対して法的拘束力を持ちますが、不服がある場合は即時抗告により争うことができます。

遺言無効確認訴訟

調停や審判で解決できないと、地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起します。この訴訟は、遺言が無効であることを法的に確定させる手続きです。

原告(無効を主張する側)は遺言の無効理由を証拠に基づき立証して、被告(有効を主張する側)と争う形になります。

裁判所が遺言無効と判断したら、判決により遺言の効力が否定されて、その後は相続人同士で遺産分割協議が行われます。

理不尽な主張に対抗するための法的・実務的な対策

財産調査・遺言書の確認

理不尽な主張に惑わされないため、まずは被相続人の全財産を正確に調査して、目録を作成します。加えて、遺言書の有無と内容を必ず確認しましょう。

遺言書は公正証書や自筆証書など形式によって、検認の有無や証明力に違いがあります。見落としのないよう、登記所や自宅の金庫などを丁寧に確認しましょう。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明記して、署名・押印することが重要です。

不動産や預貯金の正式な名義変更手続きにも必要な法的書面なので、曖昧な表現や抜け漏れに注意しましょう。

また、協議書の作成時には利害が複雑な場合も多いため、公平かつ分かりやすい記載を心掛けるとともに、専門家のチェックを受けることも有効です。

話し合いで解決しない場合の手段

協議だけでは解決しない時は、速やかに家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てるのが有効です。

調停委員を交えた第三者的な立場から、各相続人の意見を調整しながら合意成立を目指します。

そのほか、財産仮分割や管理権の整理など、法的なサポートを受けて冷静に進める姿勢が重要です。

調停や審判の流れと注意点

調停でも合意に至らない場合は、最終的に審判手続きへ移行します。調停で合意に至らなかった場合、家庭裁判所は「遺産分割審判」や「遺言無効確認の審判」を行うことがあります。

それぞれの審判は目的や内容が異なるため、適切な手続きを選ぶ必要があります。訴訟とは異なる非訟手続ですが、法的な判断が下されるため、事前に資料や証拠を整えて臨むことが重要です。

調停や審判を通じて主張を裏付ける資料や証拠をしっかり用意して、手続きの遅延や不利益を防ぐためにも、弁護士など専門家のサポートを活用することが推奨されます。

遺言無効確認請求訴訟

特定の遺言が「無効」であると争う場合、遺言無効確認訴訟を提起することが可能です。主に遺言書作成時の被相続人の判断能力や、強要・詐欺の有無などが争点となります。

訴訟では医学的資料・証人・専門的な証拠が求められるため、弁護士に依頼し、万全な体制で臨むことが重要です。

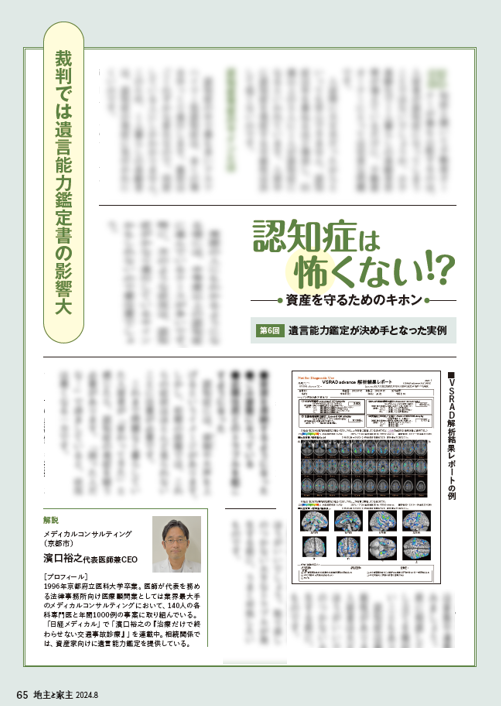

争点が遺言能力なら遺言能力鑑定が有用

遺言書の有効性を争う際に「認知症で判断力が無かった」と主張するのであれば、当時の精神状態を医学的に検証する手段として、認知症専門医による遺言能力鑑定を活用できます。

遺言能力鑑定は、裁判所における重要な判断材料となります。もちろん、鑑定結果だけで勝敗が決まるわけではなく、遺言能力の有無を最終的に判断するのは裁判所です。

しかし、裁判所が判断するための重要な証拠として扱われるケースが多いです。弊社では、全国からたくさんの遺言能力鑑定依頼があります。遺言者の遺言能力有無で、お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

<参考>

【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

遺産相続で泣き寝入りしないでよくある質問

相続で長男が独り占めすることは許されるのか?

原則として、長男を含む一部の相続人が遺産全体を単独で相続(独り占め)することは、他の法定相続人の同意がない限り法律上認められていません。

他の相続人にも平等な相続権があり、遺言がない限りは法定相続分に従って分配されます。

また、遺言書があった場合でも、遺留分と呼ばれる最低限の相続権は保護されているため、全てを独占することはできません。

遺産相続で揉めたらどうなる?

相続をめぐって争いが発生したら、まずは遺産分割協議による話し合いが行われます。

しかし、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停や審判に進み、第三者である調停委員や裁判官が間に入って解決策を探ります。

さらに、合意や決着がつかない場合は、遺産分割訴訟として裁判所の判断を仰ぐことになり、大きな時間や費用、精神的負担を伴うことも少なくありません。

親の遺産相続の期限はいつまでですか?

遺産相続手続きにはいくつかの主要な期限が定められています。主なものとして、相続放棄・限定承認は相続が発生したことを知った日から3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告および納付は10か月以内とされています。

特に相続放棄の期限を過ぎると、不要な借金まで相続するリスクがあるため注意が必要です。一方で、遺産分割協議そのものに明確な期限は設けられていません。

まとめ

多くの人が遺産相続で泣き寝入りしてしまうのは、家族間の遠慮や心理的なプレッシャー、法律知識の不足が原因です。遺言書があるからといって諦めず、その有効性を見極める必要があります。

遺言能力の有無や形式の不備、強要の有無などを確認して、不審な点があれば証拠を集めて弁護士に相談しましょう。

調停や訴訟などの法的手段を適切に使えば、不当な扱いを防ぐことができます。専門家の力を借りることが大切です。

遺言の有効性で、お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 認知症の検査とは?種類、価格、評価法|遺言能力鑑定

- 認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- まだら認知症は遺言能力の判断が難しい|遺言能力鑑定

- 認知症の人に遺言書を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- 軽度認知障害(MCI)の初期症状|遺言能力鑑定

- 認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の無効は稀なのか?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に納得いかない!遺言の無効を主張|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法|遺言能力鑑定

- 遺言能力の判断基準4つのポイント|遺言能力鑑定|認知症

- 遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

- 要介護1の親の遺言能力は有効か?|遺言能力鑑定|認知症

- 相続における認知症患者の遺言書の有効性は?|遺言能力鑑定

- 相続手続き中に認知症がバレる?リスクへの対処は?|遺言能力鑑定

- 認知症の診断書が相続に与える影響とは?|遺言能力鑑定

- 遺言に納得できなければ裁判も|遺言無効確認請求訴訟|遺言能力鑑定

- 遺産相続の裁判で負ける理由と勝つための対策|遺言能力鑑定

- 遺産分割調停中にやってはいけないことは?有利にするポイントも紹介

- 遺言書の無効申し立て成功のポイントと費用|遺言能力鑑定

- 認知症の遺言書に効力はある?無効と有効の違いは?|遺言能力鑑定

- 認知症による遺言トラブルとは?無効にする方法や相続争いの回避法

- 認知症でも遺言能力はある?判断基準と生前・没後対応|遺言能力鑑定

- 認知症の親に意思能力はある?評価法や証明法を解説|遺言能力鑑定

- 意思能力の判断基準とは?認知症になるとどうなる?|遺言能力鑑定

- 意思能力の確認方法は?認知症の親の遺言書では?|遺言能力鑑定

- 意思能力がない親の遺言書を無効にする方法とは?|遺言能力鑑定

- 認知症でも公正証書遺言は効力があるのか?|遺言能力鑑定の有用性

- 遺産相続争いを避ける方法と対処法は?認知症では遺言能力鑑定も有効

- 認知症の遺言書は公正証書遺言でも無効にできる?|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は無効なのか?判断基準と対策|遺言能力鑑定

- 遺言能力は認知症だと無いのか?判断基準と死後の対応|医療鑑定

- 認知症の程度は4つに分かれる!具体的な症状を解説|遺言能力鑑定

- 遺産争いの対処法は?兄弟間の遺言書をめぐるトラブル解決法も解説

- レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症は併発する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言でもめる原因と対処法|認知症の遺言能力鑑定

- 意思能力と行為能力の違いは?相続への影響も解説|遺言能力鑑定

- 法的に有効な遺言書の要件は?無効になるケースも解説|遺言能力鑑定

- 遺言書が有効か無効かは誰が判断する?判断基準も解説|遺言能力鑑定

- 遺言書を公正証書にすると効力がある?無効例は?|遺言能力鑑定

- 相続で遺言書の効力はどこまで認められる?無効例は?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言が無効になる確率は?主なケース毎の発生頻度を紹介

- 公正証書遺言が無効になる場合とは?対処法も解説|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言を無効にするのが難しい理由と対処法は?|遺言能力鑑定

- 遺産相続の異議申し立てとは?成功のポイントも解説|遺言能力鑑定

- 遺産分割のやり直しができる条件とは?注意点も解説|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の効力とは?無効になる例や対処法も解説|遺言能力鑑定

- 認知症の判断能力低下とは?意思能力との違いも解説|遺言能力鑑定

- 遺言の8つの有効性とは?遺言が無効になる可能性も解説|遺言能力鑑定

- 相続争いでよくある事例は?原因や対処法も解説|遺言能力鑑定|認知症

- 遺産相続で兄弟がもめる理由とは?対処法も解説|遺言能力鑑定

- 相続で「頭おかしい」と感じる理不尽な主張への対処法|遺言能力鑑定

- 遺産相続で泣き寝入りしない!理不尽な遺言書への対処法|遺言能力鑑定

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。