相続において、遺言書は故人の意思を反映して、円滑な財産分与を実現する重要な役割を果たします。

しかし、すべての遺言書がそのまま法的に有効とは限りません。適切な要件を満たしていないと、無効と判断されたり、相続人間の争いを招いたりする可能性があります。

本記事では、遺言書が相続に与える影響や、効力に関する具体的な事例も紹介しながら、遺言書の効力について知っておくべきポイントを分かりやすくご説明します。

最終更新日: 2025/3/13

Table of Contents

相続における遺言書の効力の具体例

特定の相続人への遺産集中

遺言書により、被相続人は特定の相続人に特定の財産を相続させることが可能です。

例えば、「長男に自宅を相続させる」と明記することで、該当財産を特定の相続人に集中させることができます。

ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

相続人以外への遺贈

遺言書を通じて、被相続人は法定相続人以外の個人や団体にも財産を遺贈することができます。

例えば、友人や慈善団体に特定の財産を遺贈することが可能です。ただし、遺留分を持つ相続人の権利を侵害しないよう配慮が必要です。

遺産の寄付

遺言書により、被相続人は特定の財産を慈善団体や公共団体に寄付することで、社会貢献や自身の信念を遺産を通じて実現することが可能です。

ただし、各相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。

子どもの認知

遺言書を用いて、被相続人は非嫡出子(婚姻外の子)を認知することができます。これにより、その子どもは法的に相続人としての地位を得ることができます。

ただし、認知により相続人の範囲が変わるため、他の相続人との関係性に注意が必要です。

相続人を廃除する

遺言書で特定の相続人を相続から排除することができます。ただし、正当な理由が必要であり、家庭裁判所の審判を経る必要があります。

遺留分を持つ相続人の権利を完全に排除することは難しい場合があります。

遺産分割方法を指定する

被相続人は遺言書で遺産の具体的な分割方法を指定できます。これにより、相続人間の争いを防ぎ、円滑な遺産分割を実現することが可能です。

ただし、各相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。

未成年後見人を指定する

遺言書で未成年の子どもの後見人を指定することができます。これにより、親が亡くなった後も子どもの生活や教育が適切に保障されます。後見人の選任は子どもの利益を最優先に考える必要があります。

遺言執行者を指定する

遺言書により、遺言の内容を実現するための遺言執行者を指定することができます。信頼できる人物を選ぶことが重要です。

遺言執行者は、財産の分配や名義変更などの手続きを行い、相続手続きを円滑に進める役割を担います。

遺言書の効力が及ばない具体例

家族関係に関する希望

遺言書で養子縁組や離婚、結婚などの家族関係の変更を希望しても、法的効力は生じません。

遺言書で身分の指定ができるのは非嫡出子の認知に関する事項のみであり、それ以外の身分行為は遺言書では効力を持たないため、別途法的手続きを行う必要があります。

家族への感謝・想い

遺言書に家族への感謝の気持ちや想いを記載することは可能ですが、これらの内容は法的効力を持ちません。

付言事項として家族の心に訴えることはできますが、法的拘束力はないため、実際の相続手続きには影響を与えません。

事業承継に関する希望

遺言書で自身の事業の承継者を指定することはできますが、法的拘束力はありません。

事業承継を確実に行うためには、遺言書とは別に、生前に具体的な対策や契約を結ぶなどの法的手続きを行う必要があります。

遺体に関する希望

遺言書に遺体の処理方法や葬儀の形式などの希望を記載することは可能ですが、これらの希望には法的効力がありません。

遺言書は通常、死亡後すぐに開封されないことが多いため、遺体の取り扱いに関する希望を確実に伝えるには、生前に家族や関係者に直接伝えることが重要です。

遺言書が無効になる例

自筆証書遺言で形式的要件を満たしていない

自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を遺言者自身が自書して、押印する必要があります。これらの要件を欠くと、遺言書は無効となります。

遺留分を侵害している

遺言によって法定相続人の遺留分が侵害されていると、侵害された相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。

この請求が認められると、遺言の一部または全部が無効となる可能性があります。

第三者による強迫や錯誤があった

遺言が第三者の強迫や詐欺によって作成されたり、遺言者が錯誤に陥っていたら、遺言は無効とされる可能性があります。遺言の自由意思が損なわれていると判断されるためです。

遺言書の内容が不明確

遺言の内容が曖昧で特定できないと、解釈が困難となり、無効とされる可能性があります。財産の特定や相続人の指定は明確に記載することが重要です。

被相続人に遺言能力がない

遺言作成時に遺言者が認知症などで意思能力を欠いていたら、遺言は無効とされる可能性があります。意思能力があるうちに遺言を作成することが重要です。

相続で遺言書の効力に疑問を抱いた時の対処法

弁護士に相談する

遺言書の有効性や内容に関して疑問が生じたら、まずは法律の専門家である弁護士に相談することが推奨されます。

弁護士は遺言書の形式的要件や遺留分の侵害、遺言能力の有無など、多岐にわたる視点から適切なアドバイスを提供します。

弁護士に相談することによって、遺言書の有効性を確認して、必要な対応策を講じることが可能となります。

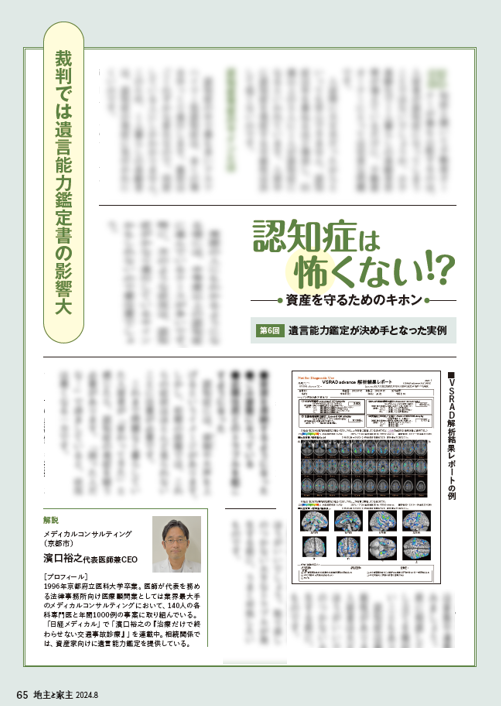

遺言能力鑑定という選択肢

遺言者が遺言書作成時に適切な判断能力(遺言能力)を有していたか疑問があるケースでは、認知症専門医による遺言能力鑑定を行うことが考えられます。

遺言能力とは、遺言内容を理解して、その結果を認識できる能力です。近年、遺言能力の有無を争点とする訴訟が増加しており、専門的な評価手法の確立が求められています。

遺言能力鑑定は、認知症専門医が遺言者の神経心理学的検査、診療録、画像検査などで遺言能力を評価して、遺言書の有効性を鑑定します。

<参考>

【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

相続における遺言書の効力でよくある質問

遺言書は強制力がありますか?

はい、遺言書は法的な強制力を持ちます。適切な形式で作成された遺言書は、遺産分割において優先的に尊重されます。

ただし、遺留分と呼ばれる法定相続人の最低限の取り分を侵害する内容が含まれていると、遺留分権利者から減殺請求を受ける可能性があります。

遺言書で相続させないことはできますか?

遺言書で特定の相続人を相続から除外することは可能ですが、遺留分を持つ相続人(直系尊属、配偶者、子など)の遺留分を完全に奪うことはできません。

遺留分を侵害する遺言内容は、遺留分減殺請求の対象となり得ます。

遺言の効力は絶対ですか?

遺言書は法的効力を持ちますが、絶対ではありません。遺言書が法的要件を満たしていなかったり、遺留分を侵害していたり、遺言者が遺言作成時に意思能力を欠いていたら、無効と判断される可能性があります。

遺言の相続人が死亡したら無効になる?

遺言で指定された受遺者(遺贈を受ける者)が遺言者の死亡前に亡くなったら、その部分の遺言は無効となります。

ただし、代襲相続が認められる場合や、遺言書に代替受遺者の指定がある場合は、その限りではありません。

まとめ

遺言書は、亡くなった人(被相続人)の意思を反映して、財産の分け方を決める重要な文書です。たとえば、特定の相続人に財産を集中させたり、友人や団体に遺産を贈ることも可能です。

ただし、法定相続人の「遺留分」(最低限の取り分)を侵害すると、遺言の一部が無効になることがあります。また、遺言書では家族関係の変更や葬儀の希望は法的に認められません。

遺言が無効になる例として、書き方のミス、認知症などで判断力がない、強制や間違いによる作成などが挙げられます。

遺言者が認知症を患ったために、遺言書の効力が争いになれば、認知症専門医による遺言能力鑑定が有用となる可能性があります。お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 認知症の検査とは?種類、価格、評価法|遺言能力鑑定

- 認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- まだら認知症は遺言能力の判断が難しい|遺言能力鑑定

- 認知症の人に遺言書を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- 軽度認知障害(MCI)の初期症状|遺言能力鑑定

- 認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の無効は稀なのか?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に納得いかない!遺言の無効を主張|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法|遺言能力鑑定

- 遺言能力の判断基準4つのポイント|遺言能力鑑定|認知症

- 遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

- 要介護1の親の遺言能力は有効か?|遺言能力鑑定|認知症

- 相続における認知症患者の遺言書の有効性は?|遺言能力鑑定

- 相続手続き中に認知症がバレる?リスクへの対処は?|遺言能力鑑定

- 認知症の診断書が相続に与える影響とは?|遺言能力鑑定

- 遺言に納得できなければ裁判も|遺言無効確認請求訴訟|遺言能力鑑定

- 遺産相続の裁判で負ける理由と勝つための対策|遺言能力鑑定

- 遺産分割調停中にやってはいけないことは?有利にするポイントも紹介

- 遺言書の無効申し立て成功のポイントと費用|遺言能力鑑定

- 認知症の遺言書に効力はある?無効と有効の違いは?|遺言能力鑑定

- 認知症による遺言トラブルとは?無効にする方法や相続争いの回避法

- 認知症でも遺言能力はある?判断基準と生前・没後対応|遺言能力鑑定

- 認知症の親に意思能力はある?評価法や証明法を解説|遺言能力鑑定

- 意思能力の判断基準とは?認知症になるとどうなる?|遺言能力鑑定

- 意思能力の確認方法は?認知症の親の遺言書では?|遺言能力鑑定

- 意思能力がない親の遺言書を無効にする方法とは?|遺言能力鑑定

- 認知症でも公正証書遺言は効力があるのか?|遺言能力鑑定の有用性

- 遺産相続争いを避ける方法と対処法は?認知症では遺言能力鑑定も有効

- 認知症の遺言書は公正証書遺言でも無効にできる?|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は無効なのか?判断基準と対策|遺言能力鑑定

- 遺言能力は認知症だと無いのか?判断基準と死後の対応|医療鑑定

- 認知症の程度は4つに分かれる!具体的な症状を解説|遺言能力鑑定

- 遺産争いの対処法は?兄弟間の遺言書をめぐるトラブル解決法も解説

- レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症は併発する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言でもめる原因と対処法|認知症の遺言能力鑑定

- 意思能力と行為能力の違いは?相続への影響も解説|遺言能力鑑定

- 法的に有効な遺言書の要件は?無効になるケースも解説|遺言能力鑑定

- 遺言書が有効か無効かは誰が判断する?判断基準も解説|遺言能力鑑定

- 遺言書を公正証書にすると効力がある?無効例は?|遺言能力鑑定

- 相続で遺言書の効力はどこまで認められる?無効例は?|遺言能力鑑定

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。