遺言書は、故人の最後の意思を尊重して、遺産分割をスムーズに進めるための重要な手段です。なかでも「公正証書遺言」は、専門家である公証人が関与することで、より強い効力と法的拘束力を持つとされています。

しかし、具体的にどのような効力があるのか、普通の遺言と何が違うのか、無効になることはないのかといった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、公正証書遺言の効力や普通の遺言との違い、さらに無効になる可能性やその対処法まで、幅広く丁寧に解説します。

公正証書遺言を検討している方はもちろん、すでに遺言書を作成された方にとっても、信頼性やリスクを再確認するうえで役立つ内容です。

最終更新日: 2025/5/6

Table of Contents

公正証書遺言の効力を解説

遺言者の思いを実現する強い法的拘束力

公正証書遺言は、経験豊富な公証人が作成するため、高い証明力と執行力を持ちます。

このため、遺言者の意思が法的に強く保護されて、裁判においても有効な証拠として認められています。

形式不備による無効リスクがほぼない

公正証書遺言は、公証人が法律に則って作成するため、形式不備による無効リスクが極めて低いです。

公証人のミスが認められる場合には国家賠償責任が問われるケースもあるほど、一般的には信頼性の高い遺言書とされています。

公証役場で保管するので盗難リスクが無い

公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざん、盗難のリスクがほとんどありません。遺言書の安全性が確保されているため、相続時のトラブルを防ぐことができます。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、公証人が作成して、公証役場で保管されるため、家庭裁判所での検認手続きが不要です。相続手続きを、迅速かつ円滑に進められます。

遺言者が死亡するまで有効

公正証書遺言の保管期間は、遺言者の出生日から170年、または作成日から140年とされています。このため、実質的に遺言者が死亡するまで有効と考えられます。

公正証書遺言が無効になる事例

公正証書遺言は極めて信頼性が高いですが、以下のような理由で無効になるケースも稀に存在します。

1. 遺言者に遺言能力が無かった

遺言能力とは、遺言の内容を理解し判断できる能力です。民法では15歳未満の者は遺言能力を有しないと定められています。

しかし、成年であっても、認知症や精神疾患により判断能力が著しく低下していると、遺言能力が欠如しているとされて、公正証書遺言が無効となる可能性があります。

2. 口授が無かった

公正証書遺言では、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える「口授」が必要です。

遺言者が自らの意思で内容を述べず、他人が代わりに伝えたり、遺言者が内容を理解していないと、口授がなかったとされて、遺言が無効となる可能性があります。

3. 証人が不適格だった

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。しかし、民法第974条では、以下の人が証人となることを禁じています。

- 未成年者

- 推定相続人とその配偶者・直系血族

- 受遺者とその配偶者・直系血族

- 公証人の配偶者および四親等以内の親族・書記・使用人

これらの不適格者が証人となると、遺言は無効になる可能性があります。

4. 公序良俗に違反している

遺言の内容が社会の一般的な道徳観念や正義に反すると、公序良俗違反として無効とされる可能性があります。

例えば、不正行為を条件とする遺贈や、特定の人物への差別的な内容を含む遺言などが該当します。

5. 詐欺、強迫、錯誤があった

遺言者が欺されたり脅されたりして遺言を作成した場合(詐欺・強迫)、また重要な事実を誤認して遺言を作成した場合(錯誤)は、遺言が無効となる可能性があります。

例として、「実子である」と偽って遺贈を受けた場合や、暴力や脅迫によって遺言を強要された場合などが該当します。

公正証書遺言の効力に疑義があった時の対処方法

まず相続人間で話し合う

公正証書遺言に疑問が生じた場合、最初の対応として相続人同士で話し合うことが重要です。

遺言の内容に納得できない場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書に基づかない遺産分割協議を行うことが可能です。

話し合いによる解決は、時間や費用を抑えて、関係者間の感情的な対立を避けるためにも有効な手段です。

遺言無効確認請求調停

相続人間の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所に遺言無効確認請求の調停を申し立てることができます。

調停では、裁判所が中立的な立場で関与して、当事者間の合意形成を目指します。

調停は訴訟に比べて手続きが簡易で、費用や時間の負担も少ないため、まずは調停を試みることが推奨されます。

遺言無効確認請求訴訟

調停でも解決に至らない場合、遺言無効確認請求訴訟を提起することができます。遺言無効確認請求訴訟では、遺言が法律的に無効であることを裁判所に認めてもらうことを目的とします。

遺言無効確認請求訴訟には時間と費用がかかりますが、遺言の無効を明確にするための法的手段として有効です。

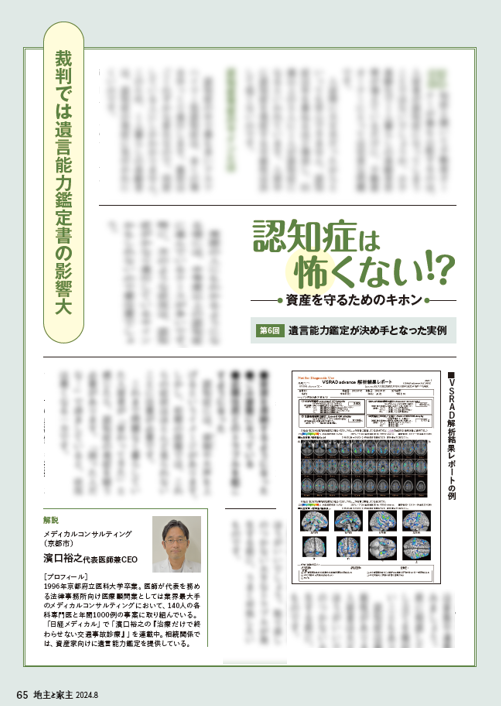

遺言能力が争点なら遺言能力鑑定が有用

遺言無効確認請求訴訟の争点が、遺言者の遺言能力欠如であれば、医学的な証拠を提示する必要があります。

その有力な証拠の一つが、認知症専門医が作成する遺言能力鑑定です。

遺言能力鑑定は、認知症専門医が様々な資料を詳しく調べて、遺言を書いた時に、遺言者がきちんと判断できたかどうかを判断します。

遺言能力鑑定には費用がかかりますが、裁判で有用である可能性が高いです。弊社では、全国からたくさんの依頼を受けて、遺言能力鑑定を行っています。

遺言者の遺言能力有無で、お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

<参考>

【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

公正証書遺言の活用方法と注意点

公正証書遺言に従わないとどうなる?

公正証書遺言は法的効力を持ち、相続人はその内容に従う義務があります。従わないと、他の相続人から遺言の内容に基づいた遺産分割を求める訴訟を提起される可能性があります。

また、遺言に従わない行為が故意であったら、損害賠償請求の対象となることもあります。

公正証書遺言の効力は、いつから発生しますか?

公正証書遺言の効力は、遺言者が亡くなった時点から発生します。

ただし、遺言に特定の条件(例:孫が結婚したら財産を譲る)が付されていると、その条件が成就した時点で効力が生じます。

このような条件付きの遺言では、条件が満たされるまで効力を持ちません。

遺言書は強制力がありますか?

遺言書には法的な強制力があり、相続人はその内容に従う義務があります。特に公正証書遺言は、公証人が作成して、証人の立会いのもとで作成されるため、最も強い法的効力を持ちます。

ただし、遺言の内容が法定相続人の遺留分を侵害していると、遺留分減殺請求が行われる可能性があります。

まとめ

公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成して、公証役場に保管されるため、高い法的効力と安全性を持ちます。

家庭裁判所の検認が不要で、紛失や改ざんの心配も少なく、遺言者の意思を確実に実現できます。

ただし、遺言能力の欠如や不適切な証人、詐欺・強迫などがあると無効となる可能性も全くのゼロではありません。

遺言に疑義がある場合は、まず話し合い、それでも解決しない場合は調停や訴訟へ進む必要があります。

遺言者の遺言能力有無で、お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 認知症の検査とは?種類、価格、評価法|遺言能力鑑定

- 認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- まだら認知症は遺言能力の判断が難しい|遺言能力鑑定

- 認知症の人に遺言書を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- 軽度認知障害(MCI)の初期症状|遺言能力鑑定

- 認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の無効は稀なのか?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に納得いかない!遺言の無効を主張|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法|遺言能力鑑定

- 遺言能力の判断基準4つのポイント|遺言能力鑑定|認知症

- 遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

- 要介護1の親の遺言能力は有効か?|遺言能力鑑定|認知症

- 相続における認知症患者の遺言書の有効性は?|遺言能力鑑定

- 相続手続き中に認知症がバレる?リスクへの対処は?|遺言能力鑑定

- 認知症の診断書が相続に与える影響とは?|遺言能力鑑定

- 遺言に納得できなければ裁判も|遺言無効確認請求訴訟|遺言能力鑑定

- 遺産相続の裁判で負ける理由と勝つための対策|遺言能力鑑定

- 遺産分割調停中にやってはいけないことは?有利にするポイントも紹介

- 遺言書の無効申し立て成功のポイントと費用|遺言能力鑑定

- 認知症の遺言書に効力はある?無効と有効の違いは?|遺言能力鑑定

- 認知症による遺言トラブルとは?無効にする方法や相続争いの回避法

- 認知症でも遺言能力はある?判断基準と生前・没後対応|遺言能力鑑定

- 認知症の親に意思能力はある?評価法や証明法を解説|遺言能力鑑定

- 意思能力の判断基準とは?認知症になるとどうなる?|遺言能力鑑定

- 意思能力の確認方法は?認知症の親の遺言書では?|遺言能力鑑定

- 意思能力がない親の遺言書を無効にする方法とは?|遺言能力鑑定

- 認知症でも公正証書遺言は効力があるのか?|遺言能力鑑定の有用性

- 遺産相続争いを避ける方法と対処法は?認知症では遺言能力鑑定も有効

- 認知症の遺言書は公正証書遺言でも無効にできる?|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は無効なのか?判断基準と対策|遺言能力鑑定

- 遺言能力は認知症だと無いのか?判断基準と死後の対応|医療鑑定

- 認知症の程度は4つに分かれる!具体的な症状を解説|遺言能力鑑定

- 遺産争いの対処法は?兄弟間の遺言書をめぐるトラブル解決法も解説

- レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症は併発する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言でもめる原因と対処法|認知症の遺言能力鑑定

- 意思能力と行為能力の違いは?相続への影響も解説|遺言能力鑑定

- 法的に有効な遺言書の要件は?無効になるケースも解説|遺言能力鑑定

- 遺言書が有効か無効かは誰が判断する?判断基準も解説|遺言能力鑑定

- 遺言書を公正証書にすると効力がある?無効例は?|遺言能力鑑定

- 相続で遺言書の効力はどこまで認められる?無効例は?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言が無効になる確率は?主なケース毎の発生頻度を紹介

- 公正証書遺言が無効になる場合とは?対処法も解説|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言を無効にするのが難しい理由と対処法は?|遺言能力鑑定

- 遺産相続の異議申し立てとは?成功のポイントも解説|遺言能力鑑定

- 遺産分割のやり直しができる条件とは?注意点も解説|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の効力とは?無効になる例や対処法も解説|遺言能力鑑定

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。