「せっかく遺言書を作るなら、確実に法的な効力を持たせたい」と考える方は多いでしょう。

公正証書遺言は、公証人が関与することで形式不備のリスクが低く、安全性の高い方法とされています。

しかし、すべての公正証書遺言が必ずしも有効になるわけではありません。要件を満たさなければ、無効になる可能性もあります。

本記事では、公正証書遺言の法的効力や、他の遺言書との違い、作成のメリットについて詳しく解説します。

さらに、無効にならないための注意点や「遺言能力鑑定」という選択肢についてもご紹介します。確実に意思を残すために、公正証書遺言を正しく理解しましょう。

最終更新日: 2025/3/10

Table of Contents

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して、法的に有効な形式で作成する遺言書です。

公正証書遺言は、形式不備による無効のリスクを低減できるため、遺言者の意思を確実に実現する手段として広く利用されています。

公正証書遺言の法的効力について詳しく知る

法律で定められた効力発生日

公正証書遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生します。遺言書の内容は、遺言者の生前には効力を持たず、死亡後に初めて法的効果を生じます。これは他の形式の遺言書とも共通する特徴です。

公正証書遺言の法的地位と法的保護

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため形式的な不備が少なく、無効となるリスクが低いです。また、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低減されます。

ただし、遺言者の意思能力が欠如していた場合など、特定の条件下では無効と判断される可能性があります。

効力の範囲と影響

公正証書遺言は、遺言者の財産分配や相続人の指定など、遺言内容に応じて法的効力を持ちます。

しかし、遺留分を有する相続人がいる場合、その遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。

また、遺言内容が公序良俗に反する場合や、遺言能力が欠如していた場合など、特定の条件下では無効と判断されることもあります。

公正証書遺言と他の遺言書の効力比較

自筆証書遺言との違いと共通点

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文、日付、氏名を手書きして、押印することで作成されます。手軽に作成でき、費用がかからない点がメリットです。

一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を基に作成して、公証役場で保管されます。形式不備や紛失のリスクが低く、安全性が高いとされています。

両者とも遺言者の意思を示す法的文書であり、遺言者の死亡時に効力を発生します。

秘密証書遺言の特徴と公正証書遺言との比較

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人2人以上の前で提出して、署名押印する形式です。

遺言内容を秘密に保てる点が特徴ですが、形式不備や紛失のリスクがあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管されるため、形式不備や紛失のリスクが低く、安全性が高いとされています。

検認手続きの有無

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きは、遺言書の形式や内容を確認し、偽造や変造を防ぐためのものです。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管されるため、検認手続きが不要とされています。

費用対効果の分析

自筆証書遺言は、特別な費用がかからず、手軽に作成できますが、形式不備や紛失のリスクがあります。

公正証書遺言は、公証人の手数料が必要で、財産の総額や内容によって費用が変動します。

例えば、財産総額が200万円超~500万円以下の場合、手数料は11,000円、500万円超~1,000万円以下の場合は17,000円となります。

費用はかかりますが、形式不備や紛失のリスクが低く、安全性が高いという利点があります。

遺言書選択のポイント

遺言書を選択する際は、以下の点を考慮することが重要です。

安全性

形式不備や紛失のリスクを避けたい場合は、公正証書遺言が適しています。

費用

費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が適しています。法務局での保管制度を利用することで、安全性を高めることができます。

秘密保持

遺言内容を生前に秘密にしたい場合は、秘密証書遺言が適していますが、形式不備や紛失のリスクがあります。

以上の点を踏まえて、ご自身の状況やニーズに合わせて、最適な遺言書の形式を選択することが重要です。

公正証書遺言を選ぶメリット

形式不備で無効になる可能性はほぼない

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して、法的要件を満たした形で作成するため、形式的な不備による無効のリスクが極めて低いとされています。

このため、公正証書遺言では、遺言内容が確実に実行される可能性が高まります。

保管と安全面での利点

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。このため、遺言書の紛失や改ざん、隠匿のリスクが大幅に低減されます。また、公証人が関与するため、遺言内容の信頼性も高まります。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、公証人が作成して、公証役場で保管されるため、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

家庭裁判所での検認が不要なので、相続手続きが迅速に進められ、相続人の負担を軽減することができます。

以上のように、公正証書遺言は、形式不備による無効のリスクが低く、安全な保管が可能で、検認手続きが不要であるなど、多くのメリットがあります。

これらの利点を踏まえ、確実で安全な遺言書の作成を検討する際には、公正証書遺言を選択肢の一つとして考えることが重要です。

公正証書遺言を作成する際の注意点

遺言内容の明確化の重要性

遺言内容が不明確であると、相続人間で解釈の違いが生じて、紛争の原因となる可能性があります。

具体的な財産の分配方法や受取人を明記し、曖昧さを避けることが重要です。

遺留分を侵害していないか

遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。

遺留分を侵害する遺言内容は、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、遺言作成時には、各相続人の遺留分に配慮した内容とすることが重要です。

遺言能力の確認

遺言能力とは、遺言者が自身の財産状況や遺言の結果を理解して、適切に判断できる能力です。

遺言作成時に認知症などで遺言能力が欠如していると、遺言が無効と判断される可能性があります。

特に高齢者や病気を抱えている場合は、あらかじめ遺言能力の有無を確認することが重要です。

生前遺言能力鑑定という選択肢

遺言能力に疑義が生じる可能性があるケースでは、医師の診断書を取得しておくことで、後日の紛争を防ぐことができます。

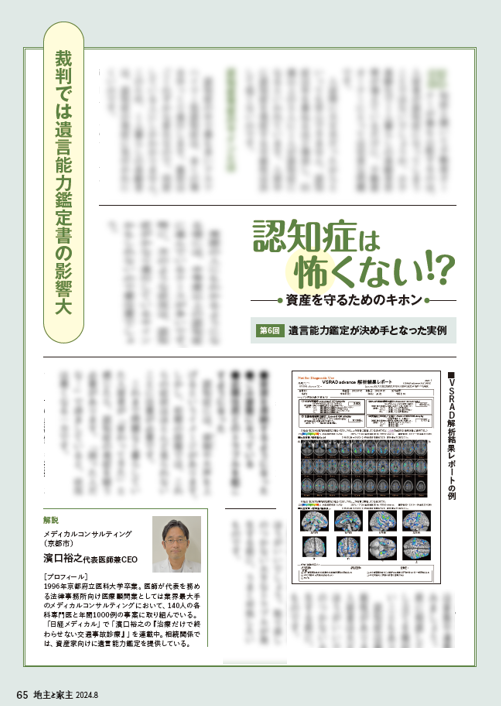

また、遺言能力を証明するためには、生前遺言能力鑑定が有効です。生前遺言能力鑑定は、認知症専門医によって行われ、遺言者の遺言能力を評価します。

生前遺言能力鑑定を実施することで、遺言書の効力を担保して、将来的な紛争を防ぐことができます。

<参考>

【生前遺言能力鑑定】認知症になる前に遺言するメリットとポイント

公正証書遺言の効力でよくある質問

公正証書遺言に従わないとどうなる?

公正証書遺言は、法的に有効な遺言書として認められています。相続人がこの遺言に従わない場合、他の相続人や受遺者から遺言の履行を求める法的手続きを取られる可能性があります。

特に、遺言執行者が指定されている場合、その者が遺言の内容を実現する責任を負います。

公正証書遺言の効力はいつから発生しますか?

遺言の効力は、原則として遺言者の死亡時に発生します。遺言者が生前に作成した遺言書は、遺言者の死亡により初めて法的効力を持ちます。

ただし、遺言に特定の条件が付されている場合、その条件が成就した時点で効力が発生することもあります。

公正証書遺言には時効はありますか?

遺言書自体には、効力に関する時効や有効期限は設けられていません。つまり、一度作成された遺言書は、遺言者が死亡するまで有効であり、作成からの経過年数によって無効になることはありません。

ただし、遺言者が新たな遺言書を作成し、以前の遺言と内容が矛盾する場合、最新の日付の遺言書が優先されます。

まとめ

公正証書遺言は、遺言者が亡くなった時点で法的効力を発揮します。公証人が関与して作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、安全性が高いのが特徴です。

また、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。

ただし、遺留分を侵害すると相続人から請求を受ける可能性があり、遺言能力が認められない場合は無効になることもあります。

遺言書作成時における遺言能力の有無で争いを避けるためには、認知症専門医による生前遺言能力鑑定が有用です。お困りの事案があれば、お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 認知症の検査とは?種類、価格、評価法|遺言能力鑑定

- 認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- まだら認知症は遺言能力の判断が難しい|遺言能力鑑定

- 認知症の人に遺言書を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- 軽度認知障害(MCI)の初期症状|遺言能力鑑定

- 認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の無効は稀なのか?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に納得いかない!遺言の無効を主張|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法|遺言能力鑑定

- 遺言能力の判断基準4つのポイント|遺言能力鑑定|認知症

- 遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

- 要介護1の親の遺言能力は有効か?|遺言能力鑑定|認知症

- 相続における認知症患者の遺言書の有効性は?|遺言能力鑑定

- 相続手続き中に認知症がバレる?リスクへの対処は?|遺言能力鑑定

- 認知症の診断書が相続に与える影響とは?|遺言能力鑑定

- 遺言に納得できなければ裁判も|遺言無効確認請求訴訟|遺言能力鑑定

- 遺産相続の裁判で負ける理由と勝つための対策|遺言能力鑑定

- 遺産分割調停中にやってはいけないことは?有利にするポイントも紹介

- 遺言書の無効申し立て成功のポイントと費用|遺言能力鑑定

- 認知症の遺言書に効力はある?無効と有効の違いは?|遺言能力鑑定

- 認知症による遺言トラブルとは?無効にする方法や相続争いの回避法

- 認知症でも遺言能力はある?判断基準と生前・没後対応|遺言能力鑑定

- 認知症の親に意思能力はある?評価法や証明法を解説|遺言能力鑑定

- 意思能力の判断基準とは?認知症になるとどうなる?|遺言能力鑑定

- 意思能力の確認方法は?認知症の親の遺言書では?|遺言能力鑑定

- 意思能力がない親の遺言書を無効にする方法とは?|遺言能力鑑定

- 認知症でも公正証書遺言は効力があるのか?|遺言能力鑑定の有用性

- 遺産相続争いを避ける方法と対処法は?認知症では遺言能力鑑定も有効

- 認知症の遺言書は公正証書遺言でも無効にできる?|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は無効なのか?判断基準と対策|遺言能力鑑定

- 遺言能力は認知症だと無いのか?判断基準と死後の対応|医療鑑定

- 認知症の程度は4つに分かれる!具体的な症状を解説|遺言能力鑑定

- 遺産争いの対処法は?兄弟間の遺言書をめぐるトラブル解決法も解説

- レビー小体型認知症とアルツハイマー型認知症は併発する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言でもめる原因と対処法|認知症の遺言能力鑑定

- 意思能力と行為能力の違いは?相続への影響も解説|遺言能力鑑定

- 法的に有効な遺言書の要件は?無効になるケースも解説|遺言能力鑑定

- 遺言書が有効か無効かは誰が判断する?判断基準も解説|遺言能力鑑定

- 遺言書を公正証書にすると効力がある?無効例は?|遺言能力鑑定

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。