遺産相続は、家族にとって大切な財産を引き継ぐ大事な手続きですが、残念ながら「遺産争い」に発展してしまうケースも少なくありません。

特に兄弟間でのトラブルは深刻化しやすく、一度こじれると修復が難しくなることもあります。しかし、適切な対策を講じることで、こうした争いを未然に防ぐことが可能です。

本記事では、遺産争いの原因や具体的な事例を紹介しつつ、争いを防ぐための法律的な対策や、万が一トラブルが発生した場合の解決方法について詳しく解説します。

最終更新日: 2025/2/12

Table of Contents

遺産争いとは?その背景と基礎知識

遺産争いが発生する主な原因

遺産争いの主な原因として、以下の点が挙げられます。

1. 遺言書の未作成や不備

被相続人が遺言書を作成していない、または内容が不明確な場合、相続人間で遺産分割の意見が対立しやすくなります。

2. 相続人間のコミュニケーション不足

日頃から家族間の意思疎通が不足していると、相続時に誤解や不信感が生じて、遺産争いの原因となります。

3. 特定の相続人への偏った財産分与

特定の相続人に多くの財産が分与されると、他の相続人が不公平感を抱き、トラブルに発展することがあります。

相続財産が5,000万円以下でも安心できない

一般的に、遺産額が多いほど争いが起きやすいと考えられがちですが、実際には遺産額が5,000万円以下の家庭でも遺産争いは頻繁に発生しています。

特に、遺産額が1,000万円超~5,000万円以下の範囲で最も揉めるケースが多いとされています。 したがって、遺産額の大小に関わらず、適切な相続対策を講じることが重要です。

遺言書の作成や家族間のコミュニケーションの促進などの事前準備が、遺産争いの予防につながります。

兄弟間で起こる相続争いの事例

長男が身勝手な主張をする

長男が「自分が親の面倒を見てきたから」などの理由で、遺産の大部分を主張するケースがあります。

しかし、法的には全ての相続人に平等な権利があり、一方的な主張は認められません。

長男にすべての財産を残すと遺言書に書かれている

被相続人が、遺言書に長男に全財産を譲ると記載していた場合、他の兄弟は遺留分を請求できます。

遺留分は法定相続人が最低限受け取る権利であり、これを侵害する遺言は無効となる可能性があります。

介護していた兄弟にすべての財産を残すと遺言書に書かれている

被相続人が介護していた子に全財産を譲ると遺言した場合、他の兄弟は遺留分を主張できます。

もちろん、介護の貢献度は考慮されますが、遺留分を完全に無視することはできません。

介護していたのに遺産が少ない

長期間親の介護を担っていたにもかかわらず、遺産の分配が少ないと感じる場合、寄与分を主張できます。

寄与分とは、被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて遺産を多く受け取る制度です。

遺産争いを避けるための対処法

遺言書作成の重要性とその方法

遺言書は、財産の分配方法を明確に示すことで、相続人間の争いを防ぐ効果があります。

自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式があり、それぞれに作成手順や要件が異なります。

特に自筆証書遺言の場合、法的要件を満たさないと無効となる可能性があるため、注意が必要です。

公正証書遺言を利用するメリット

公正証書遺言は、公証人が作成して、公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクが低く、法的な有効性も高いとされています。

また、遺言内容に不備がないかを公証人が確認するため、形式面で無効となるリスクも低減します。

遺留分の理解と対策

遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。

遺言で特定の相続人に多くの財産を譲渡する場合でも、他の相続人は遺留分を請求する権利があります。

遺留分を考慮した遺言内容にすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。

家族信託を用いた相続対策

家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族に任せる制度で、認知症対策や相続税対策として注目されています。

信託契約を通じて、財産の分配方法や管理方法を柔軟に設定できるため、遺産争いの予防に効果的です。

遺産争いが発生したときの解決策

遺産分割の協議とその進め方

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意するプロセスです。

協議を円滑に進めるためには、遺産の全容を把握し、相続人全員の意見を尊重することが大切です。

合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書として文書化し、全員が署名・押印します。

遺産分割調停の利用方法

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停では、調停委員が間に入り、公平な立場で解決策を提案します。

遺産分割調停が成立すれば、その内容は調停調書に記載され、法的拘束力を持ちます。

遺産分割訴訟を選択する場合の注意点

遺産分割調停でも合意に至らない場合、遺産分割訴訟に進むことになります。遺産分割訴訟では、裁判所が遺産の分割方法を決定します。

しかし、遺産分割訴訟は時間と費用がかかるため、慎重な判断が求められます。また、家族間の関係悪化を招く可能性も考慮すべきです。

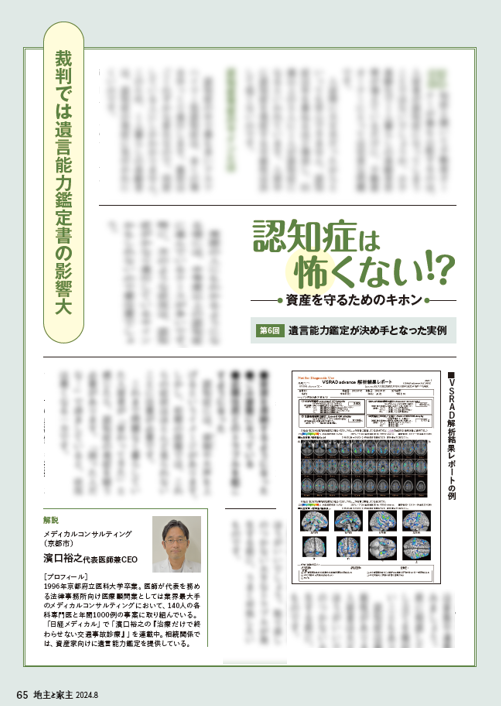

遺言能力鑑定という選択肢

遺言の有効性が疑われる場合、遺言者の判断能力(遺言能力)を専門家が鑑定する遺言能力鑑定を行うことがあります。

遺言能力鑑定により、遺言作成時の精神状態や認知機能を評価して、遺言書の有効性を判断します。

遺言能力鑑定の結果は、調停や訴訟において重要な証拠となります。ただし、遺言能力鑑定には時間と費用がかかるため、専門家と相談して、実施の是非を検討しましょう。

<参考>

【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

遺産争いでよくある質問

遺産が3,000万円あった場合、相続税はいくらですか?

相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に応じて計算されます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。この場合、遺産総額3,000万円は基礎控除額以下となり、相続税は発生しません。

ただし、法定相続人の数や遺産の総額によって状況は異なりますので、詳細は専門家に相談することをお勧めします。

遺産相続の落とし穴は?

遺産相続には、以下のような注意すべきポイントがあります。

遺言書の不備

遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。適切な形式で作成することが重要です。

相続税の申告漏れ

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。期限内に正確な申告を行わないと、ペナルティが科せられることがあります。

遺産分割のトラブル

相続人間での話し合いがまとまらない場合、遺産分割協議が難航し、関係が悪化することがあります。事前のコミュニケーションや専門家の介入が有効です。

まとめ

遺産争いは、遺言書の未作成や不備、家族間のコミュニケーション不足、不公平な財産分配が原因で発生します。

遺産額が少なくても争いは起こるため、事前の対策が重要です。兄弟間では、長男が不公平な主張をしたり、特定の相続人に財産が偏ることでトラブルになることがあります。

争いを防ぐには、遺言書の作成や公正証書遺言の利用が有効です。遺産分割協議や調停、訴訟などの解決策もありますが、円満な話し合いが最も大切です。

遺産分割訴訟に移行した遺産争いで、お困りの事案があれば、遺言能力鑑定が有用になる可能性があります。お問合せフォームから気軽にご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 認知症の検査とは?種類、価格、評価法|遺言能力鑑定

- 認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- まだら認知症は遺言能力の判断が難しい|遺言能力鑑定

- 認知症の人に遺言書を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- 軽度認知障害(MCI)の初期症状|遺言能力鑑定

- 認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?|遺言能力鑑定

- せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言の無効は稀なのか?|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に納得いかない!遺言の無効を主張|遺言能力鑑定

- 公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法|遺言能力鑑定

- 遺言能力の判断基準4つのポイント|遺言能力鑑定|認知症

- 遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法|遺言能力鑑定

- 要介護1の親の遺言能力は有効か?|遺言能力鑑定|認知症

- 相続における認知症患者の遺言書の有効性は?|遺言能力鑑定

- 相続手続き中に認知症がバレる?リスクへの対処は?|遺言能力鑑定

- 認知症の診断書が相続に与える影響とは?|遺言能力鑑定

- 遺言に納得できなければ裁判も|遺言無効確認請求訴訟|遺言能力鑑定

- 遺産相続の裁判で負ける理由と勝つための対策|遺言能力鑑定

- 遺産分割調停中にやってはいけないことは?有利にするポイントも紹介

- 遺言書の無効申し立て成功のポイントと費用|遺言能力鑑定

- 認知症の遺言書に効力はある?無効と有効の違いは?|遺言能力鑑定

- 認知症による遺言トラブルとは?無効にする方法や相続争いの回避法

- 認知症でも遺言能力はある?判断基準と生前・没後対応|遺言能力鑑定

- 認知症の親に意思能力はある?評価法や証明法を解説|遺言能力鑑定

- 意思能力の判断基準とは?認知症になるとどうなる?|遺言能力鑑定

- 意思能力の確認方法は?認知症の親の遺言書では?|遺言能力鑑定

- 意思能力がない親の遺言書を無効にする方法とは?|遺言能力鑑定

- 認知症でも公正証書遺言は効力があるのか?|遺言能力鑑定の有用性

- 遺産相続争いを避ける方法と対処法は?認知症では遺言能力鑑定も有効

- 認知症の遺言書は公正証書遺言でも無効にできる?|遺言能力鑑定

- 認知症の親の遺言書は無効なのか?判断基準と対策|遺言能力鑑定

- 遺言能力は認知症だと無いのか?判断基準と死後の対応|医療鑑定

- 認知症の程度は4つに分かれる!具体的な症状を解説|遺言能力鑑定

- 遺産争いの対処法は?兄弟間の遺言書をめぐるトラブル解決法も解説

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。