親が、認知症で要介護1に認定されると、遺言できなくなるのでしょうか。認知症になると、相続時に争いが発生しがちです。親の介護度がどの程度までなら、遺言は有効なのでしょうか。

本記事は、親が認知症で要介護1になっても、遺言が有効なのかを知るヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/12/15

Table of Contents

要介護1とは?

要介護1の定義と基準

要介護1は、ほとんどの日常動作が自力でできますが、排泄や入浴時に部分的なサポートが必要な状態です。要介護認定基準では、介護にかかる時間が32分以上50分未満とされています。

要介護1の遺言能力に対する影響

要介護1などの要介護度は、本人にどの程度の介護が必要なのかを示しています。要介護度は認知能力と身体能力の両方から判断されるため、必ずしも要介護度と認知能力は一致しません。

例えば、脳梗塞後の半身麻痺などの身体障害では、身体の自由が利かないため要介護度が高くなります。しかし認知面では問題がない場合もあります。

一方、認知能力が低下していても、身体的に問題がないため要介護度が低いケースもあります。このため、要介護度だけで遺言能力を判断するのは難しいです。

要介護度は遺言能力の判断基準にはなりにくいですが、介護認定時に作成される認定調査票は、遺言能力を判断する重要な資料となります。弊社の遺言能力鑑定でも、重要視している資料の1つです。

<参考>

【遺言能力鑑定】意思能力の有無を専門医が証明|相続争い

要介護1の遺言とは

要介護1の遺言の有効性とは

要介護1とは、排泄や入浴時の部分サポート以外のほとんどの日常動作を自力でできる状態です。要介護1に認定された原因が身体機能低下であり、認知機能に問題無ければ、遺言能力は十分にあると判断されます。

一方、実務では、要介護1が認定された方の原因疾患として認知症の割合は高いです。以下の統計では、要介護者では認知症の割合が最も多くなっています。

<参考>

介護や支援が必要となった主な原因は?

認知症が原因疾患の場合、要介護1と要支援2の違いは、認知症の症状が明確に出ているか否かです。私の肌感覚では、認知症で要介護1の方には、複雑な遺言作成は難しいと感じています。

一方、ざっくりした簡単な遺言であれば、認知症で要介護1に認定された方であっても、作成可能なケースが多いと考えています。

要介護1の遺言作成の注意点

認知症になった方が作成した遺言の有効性が訴訟になれば、裁判官は遺言が作成された時点の状況を精査して十分な遺言能力があったのかを判断します。

訴訟では「総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判断すべき(東京地判平成16年7月7日)」という判例があります。具体的には、以下の点で遺言能力の有無が判断されます。

- 精神医学的な評価

- 遺言内容

- 被相続人(遺言者)と相続人の人間関係

- 遺言と同じ内容を記した別資料

遺言者や相続人が注意するべき点は、遺言の内容に事実の誤認や矛盾点が無いかと、遺言内容が複雑過ぎないかです。これらに該当すると、遺言の有効性を否定される原因となります。

また、遺言と同じ内容を記した別資料も重要です。別資料とは、遺言者の日記など、遺言書とは別で同じ内容の意向が記されたものです。

要介護1における遺言の効力

要介護1の遺言の効力の範囲

遺言者が要介護1であっても、遺言能力が十分にあれば遺言の効力の範囲は正常人と変りありません。ただし要介護1の原因疾患が認知症の場合には、複雑な遺言は無効とされる可能性があります。

要介護1の遺言の無効とは

訴訟では、遺言の有効性は遺言能力の有無で判断されます。その際に重視されるのが精神医学的な評価です。その判断基準の1つが、長谷川式認知症スケールという認知機能テストです。

長谷川式認知症スケールは簡単に実施できるため、日本中の医療機関や施設で実施されています。長谷川式認知症スケールが10点以下は高度な認知症とみなされるため、遺言能力が無いと判断される1つの目安となります。

ただし、遺言能力は精神医学的な評価だけで判断されるわけではありません。訴訟での遺言能力の判断基準では、個々の事案毎にさまざまな角度から判断されます。

<参考>

【医師が解説】長谷川式認知症スケールの解釈|遺言能力鑑定

【医師が解説】MMSEと長谷川式認知症スケールの違い|遺言能力鑑定

遺言能力の有無を証明する手段

遺言能力を無効にするための資料

被相続人(遺言者)の遺言能力の有無は、遺言時の各種資料から裁判官が推認します。以下のような資料を収集しておくことが望ましいでしょう。

- 診断書

- 遺言時の頃に遺言者が記載した文書

- 遺言時の頃に撮影した遺言者の動画

- 遺言時の頃の遺言者に関する日記

これらの資料によって、被相続人(遺言者)の遺言能力の有無を確認できる可能性があります。

遺言能力鑑定という選択肢

被相続人(遺言者)の遺言能力の有無を証明する有力な資料の1つに、遺言能力鑑定があります。

遺言能力鑑定は、認知症専門医が各種資料を精査して、被相続人(遺言者)の遺言能力の有無を鑑定します。

遺言能力鑑定は費用がかかりますが、訴訟の際の有力な資料となります。また、遺言書作成時に取得しておくと、遺言能力の証明になるでしょう。

<参考>

まとめ

要介護度は、本人にどの程度の介護が必要なのかを示しています。要介護1は、ほとんどの日常動作が自力でできますが、排泄や入浴時に部分的なサポートが必要な状態です。

要介護度は認知能力と身体的能力の両方から判断されるため、必ずしも要介護度と認知能力は一致しません。しかし、要介護1が認定された方の原因疾患として、認知症の割合は高いです。

要介護1の原因疾患が認知症の場合には、複雑な遺言は無効とされる可能性があります。訴訟では、遺言書の有効性は遺言能力の有無で判断されます。

遺言能力の有無を客観的に主張するためには、遺言能力鑑定が有効な手段となり得ます。お困りの事案があれば、お問合せフォームからご連絡下さい。

関連ページ

- 【医師が解説】認知症の診断は何科を受診する?|遺言能力鑑定

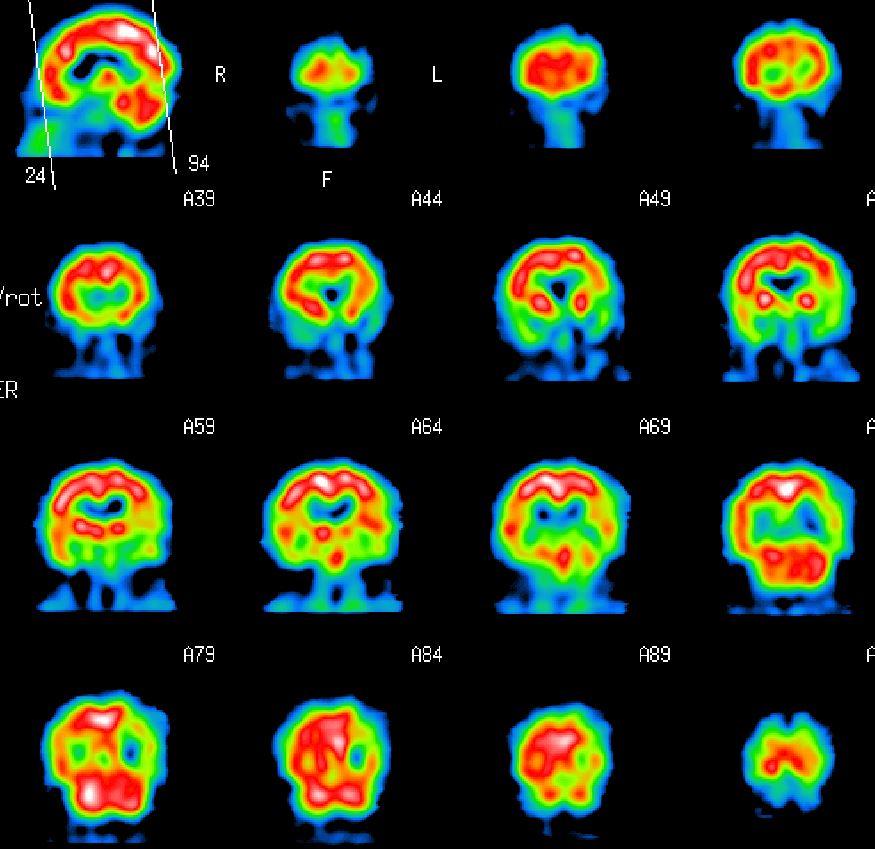

- 【医師が解説】認知症の画像所見とは?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のMRIやCTで異常なしはある?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】親が認知症になった時の相続対策|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の親の遺言書は有効か?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】相続で認知症の程度はどこまで有効?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】親が軽い認知症でも相続や遺言できる?|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症のテストと自己チェック法|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症の初期症状について知ろう|遺言能力鑑定

- 【医師が解説】認知症受診のタイミングは?|遺言能力鑑定

- 【遺言能力鑑定】認知症の人が書いた遺言書は有効か?

- 【遺言能力鑑定】軽度認知障害(MCI)の初期症状

- 【遺言能力鑑定】認知症の親に遺言を書かせるのは有効か?

- 【遺言能力鑑定】せん妄と認知症の違いは意思能力に影響する?

- 【遺言能力鑑定】公正証書遺言の無効は稀なのか?|認知症

- 【遺言能力鑑定】公正証書遺言に納得いかない|遺言の無効を主張

- 【遺言能力鑑定】公正証書遺言に不満で無効にしたい場合の対応法

- 【遺言能力鑑定】遺言能力の判断基準4つのポイント|認知症

- 【遺言能力鑑定】遺言書無効確認訴訟の勝率は?難しい理由と対処法

- 【遺言能力鑑定】要介護1の親の遺言能力は有効か?|認知症

- 【遺言能力鑑定】相続における認知症患者の遺言書の有効性は?

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。