交通事故で脳に強い衝撃を受けると、脳挫傷という深刻な損傷を負う可能性があります。脳挫傷は一見すると、外から分かりにくい外傷です。

しかし、記憶障害や性格の変化、言語障害など、重篤な後遺症を残す可能性があり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。

そうした後遺症が残ったら、後遺障害の認定を受けることで、将来にわたる損害賠償を請求できる可能性があります。

しかし、脳挫傷に関する後遺障害認定は専門的な医学的知識が求められ、認定の難易度も高いのが現実です。

本記事では、脳挫傷の症状や予後、後遺障害認定の基準、医療鑑定のポイントについてわかりやすく解説しています。

最終更新日: 2025/6/8

Table of Contents

脳挫傷とは

脳挫傷(のうざしょう)とは、頭部に強い衝撃を受けた際に、脳組織が損傷を受けた状態を指します。

交通事故などの頭部外傷で生じる脳実質の損傷は、①局所の脳損傷 ②びまん性脳損傷に大別されます。脳挫傷は、代表的な局所の脳損傷です。

脳挫傷では、脳実質が局所的に挫滅して、脳実質内に出血や浮腫を生じます。脳実質の損傷程度や損傷部位に応じて、さまなまな症状が生じます。

<参考>

びまん性軸索損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故における脳挫傷の原因

1. 直撃損傷

歩行者 vs 自動車の交通事故で、歩行者が後方に転倒して後頭部を強打すると、頭蓋骨が衝撃を受け止めて頭部の動きは止まります。

しかし、頭蓋骨の中では、慣性によって脳はそのまま後頭部の方向へ動き続けて、頭蓋骨に衝突して損傷を受けます。

このような受傷機転は、直撃損傷(coup injury)と呼ばれ、外傷と同じ側に脳挫傷を生じます。

2. 対側損傷

脳が後ろへ移動すると、前方に空間ができて陰圧になります。慣性のために、脳は後ろへ進もうとしますが、陰圧になった空間によって、脳は前方へ引っ張られます。

その結果、前方と後方の相反する2つの力の作用のために、外傷と反対側の脳や血管に損傷が生じます。

このような受傷機転は、対側損傷(contrecoup injury)と呼ばれ、外傷と反対側に脳挫傷を生じます。

脳挫傷の症状

脳挫傷による出血と脳浮腫によって、頭蓋内圧が上昇して、激しい頭痛、嘔吐、意識障害などを発症します。

また、片麻痺、感覚障害、言語障害、けいれん発作などの局所症状が現れるケースもあります。

脳挫傷の治療経過と予後

脳挫傷の治療期間

脳の出血や腫れがわずかな症例では、約1週間程度の経過観察入院となるケースが多いです。

脳の出血や腫れがひどい症例では、急性期には集中治療が必要です。また、入院期間は長期化する傾向にあります。

回復期病院(リハビリテーション病院)での入院期間も含めると、数ヶ月から1年近くかかるケースも珍しくありません。

意識障害が生じた脳挫傷の死亡率と予後

意識障害を伴う重症の脳挫傷の死亡率は44%で、退院後に自立した生活が可能となるのは約30%とされています。重症脳挫傷の予後は悪いと言えます。

一度、脳挫傷によって脳の構造が破壊されると、その部分の脳を治すことはできません。しかし、他の部分の脳組織が、損傷された部分の脳機能を代替して、ある程度回復するケースが多いです。

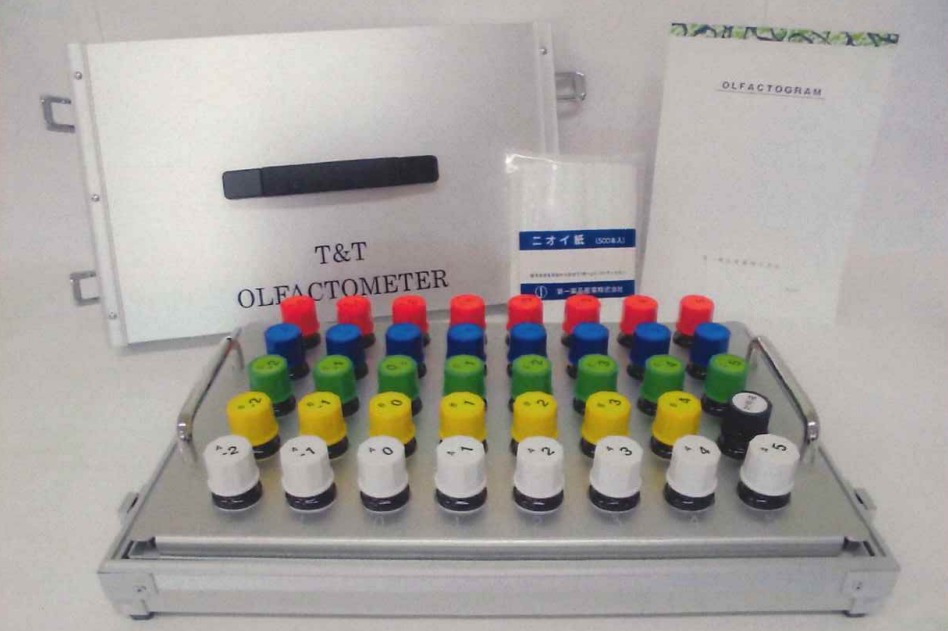

後遺障害認定で必要な脳挫傷の検査

頭部CT検査

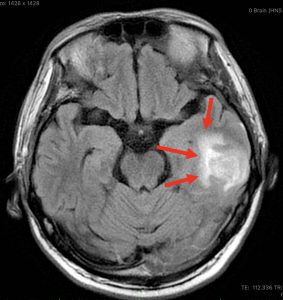

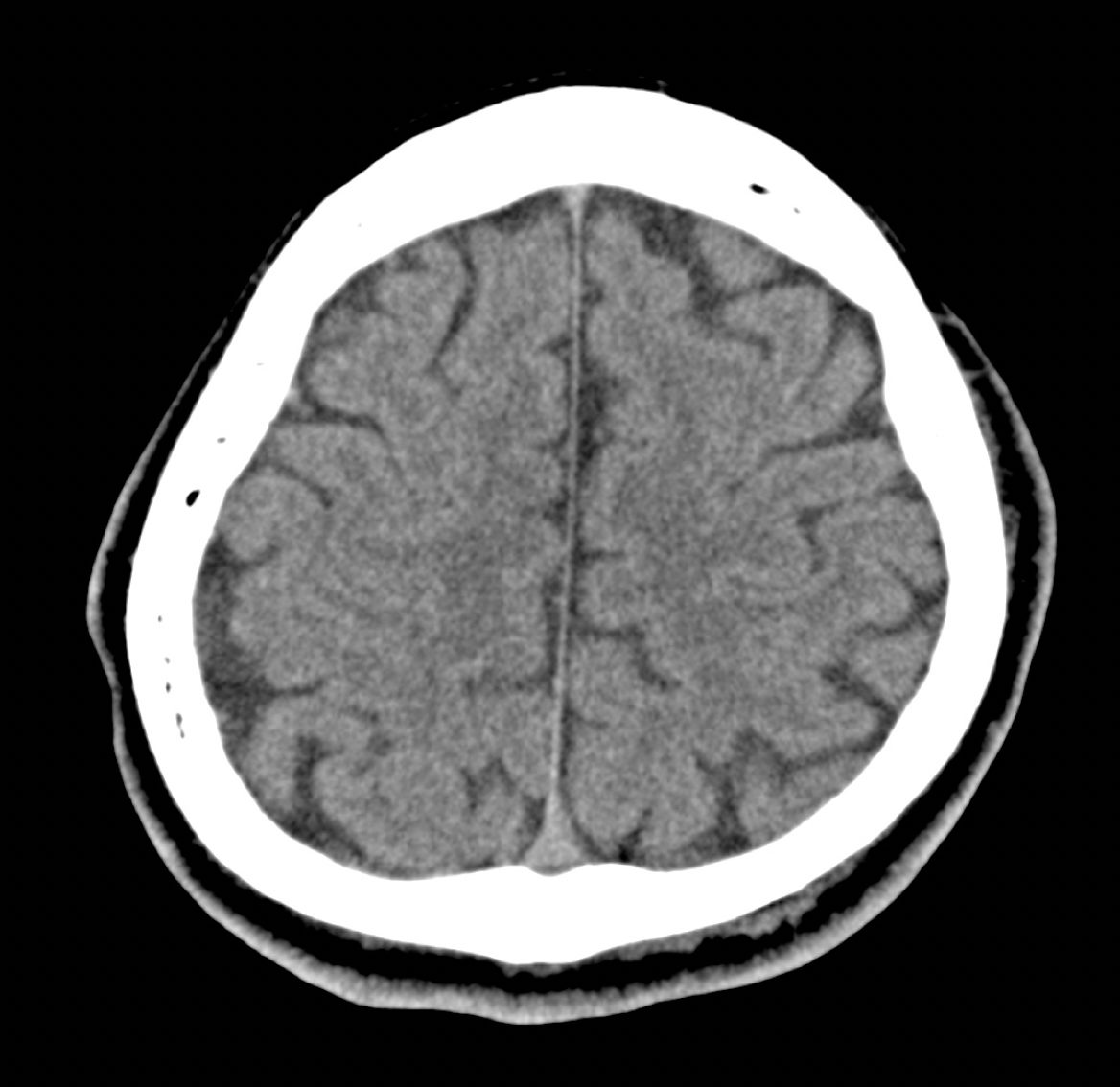

脳挫傷の診断は、画像検査で行います。頭部CT検査では、点状出血、壊死した脳、浮腫を起こした脳、正常脳が混在してみられます。

出血は白く、壊死や浮腫は黒く見えるため、典型的な脳挫傷のCTではsalt and pepper(塩とコショウ)と呼ばれる所見を呈します。

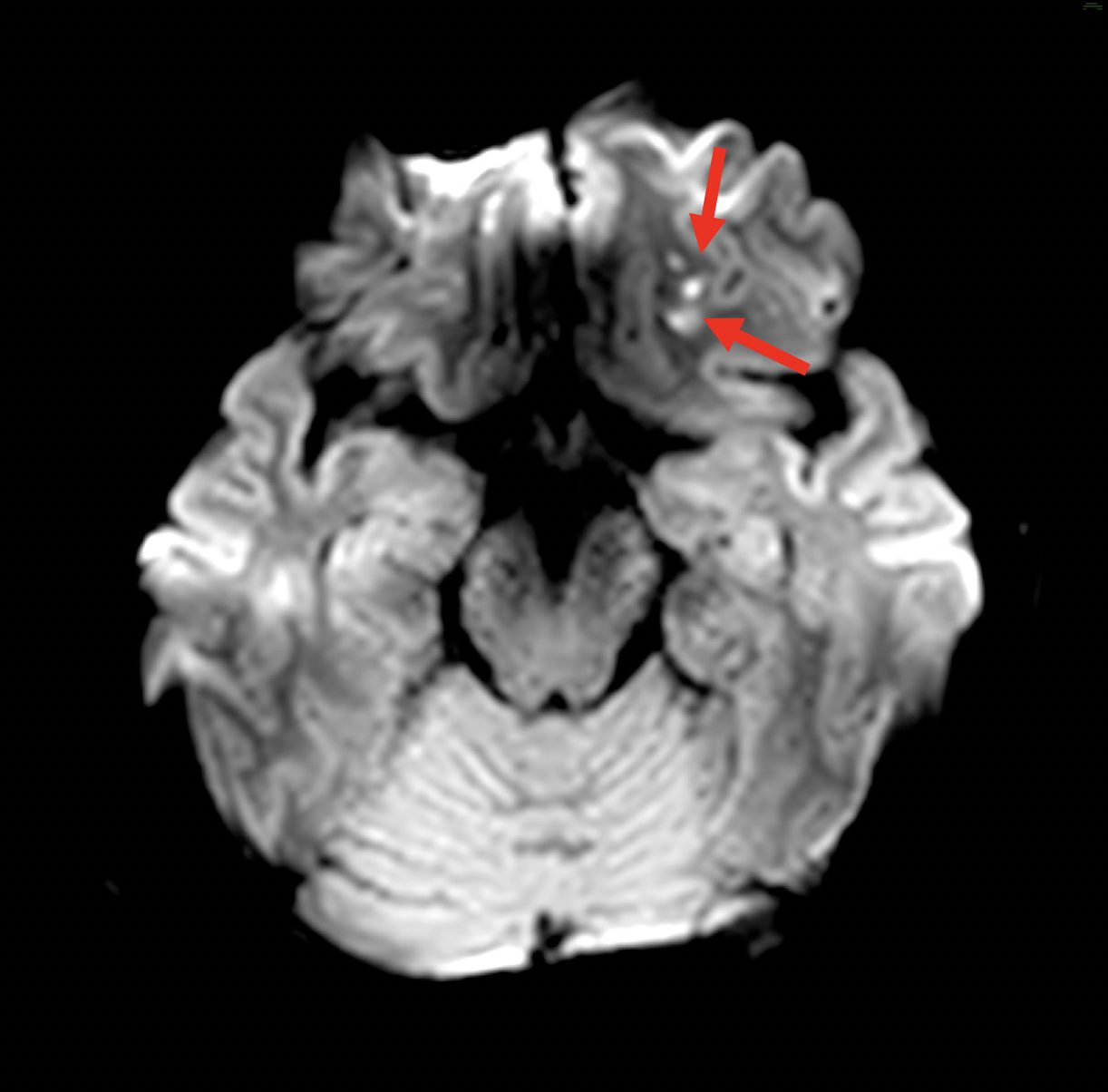

上に例示した頭部CT検査の画像では、左側頭葉に脳挫傷を認めます(赤矢印)。

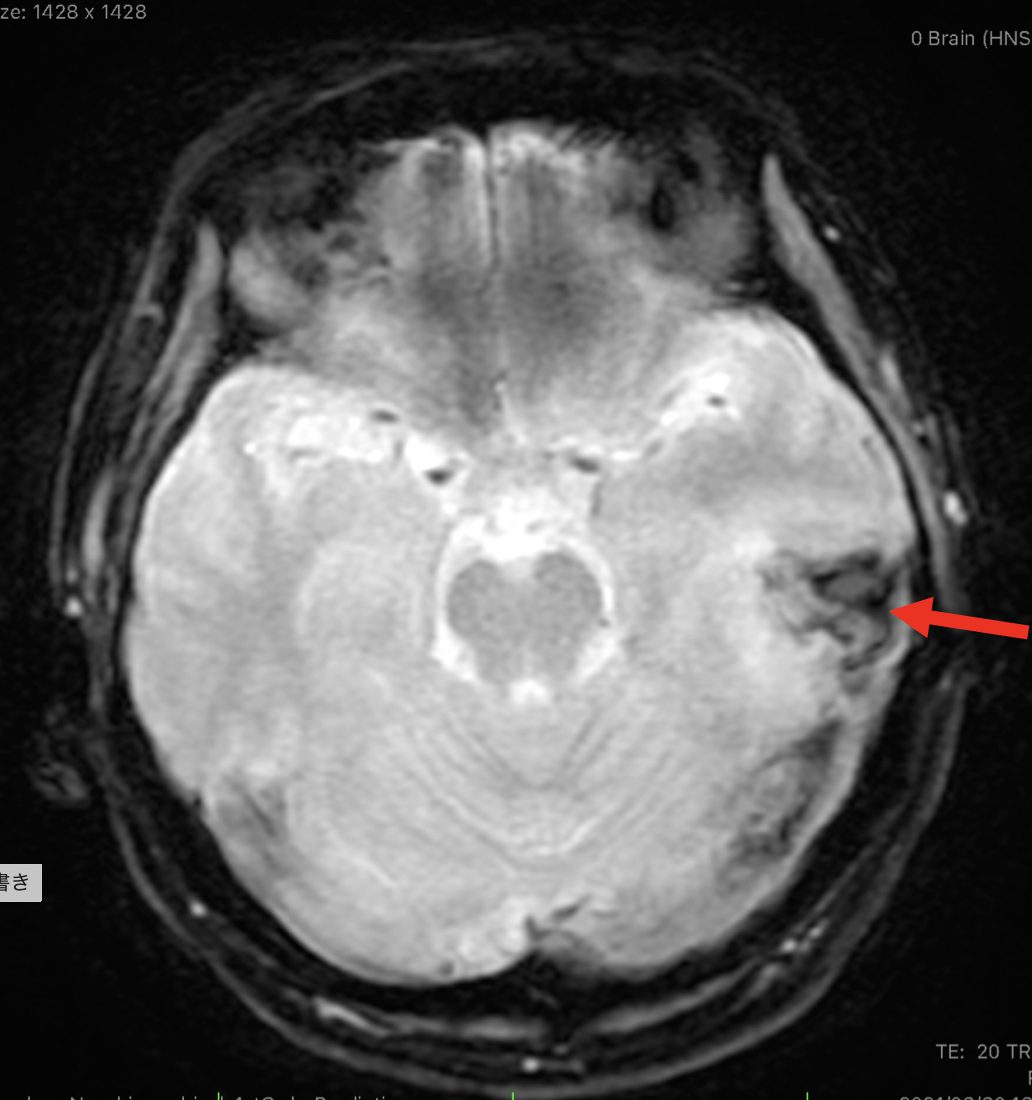

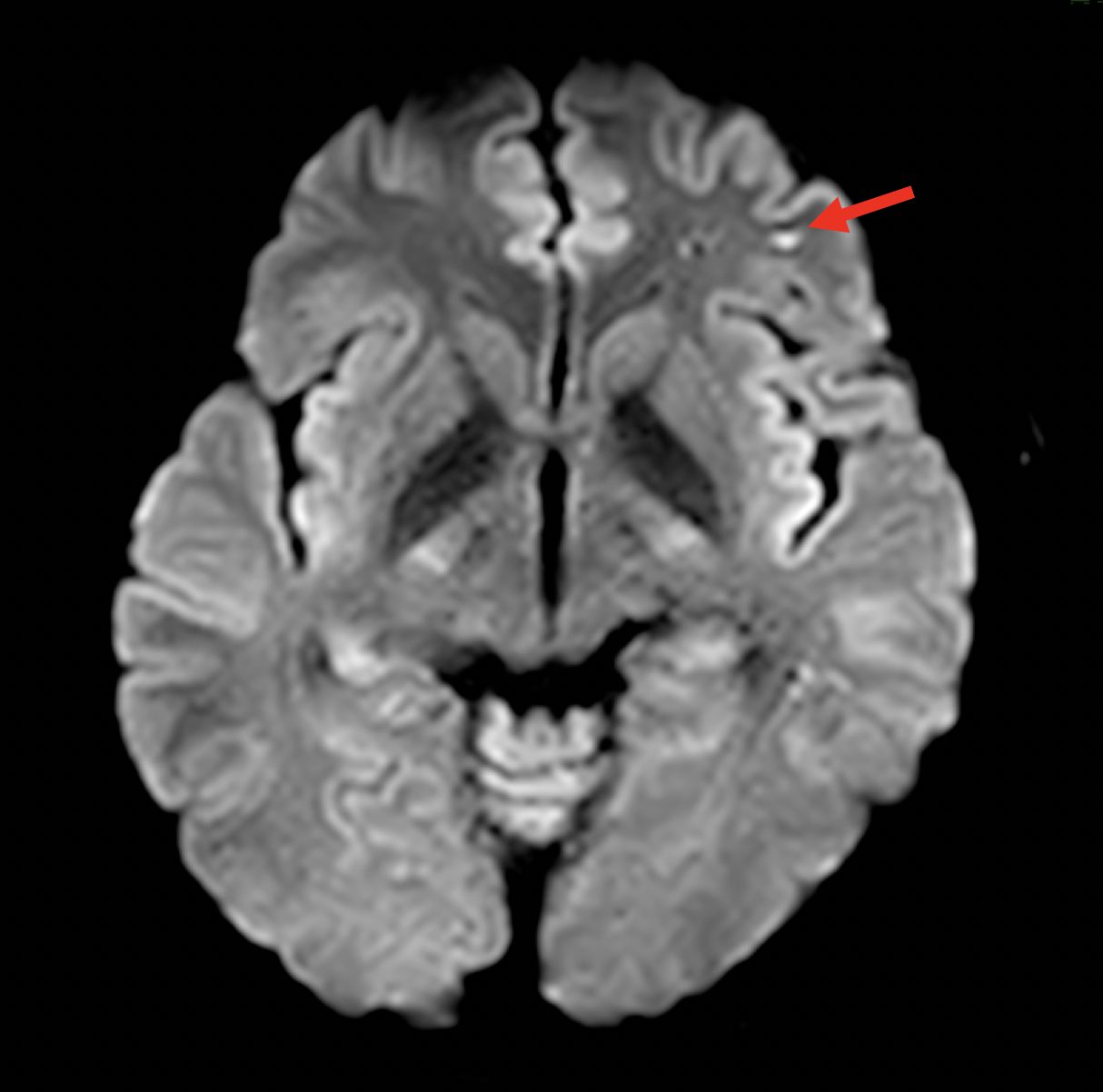

頭部MRI検査

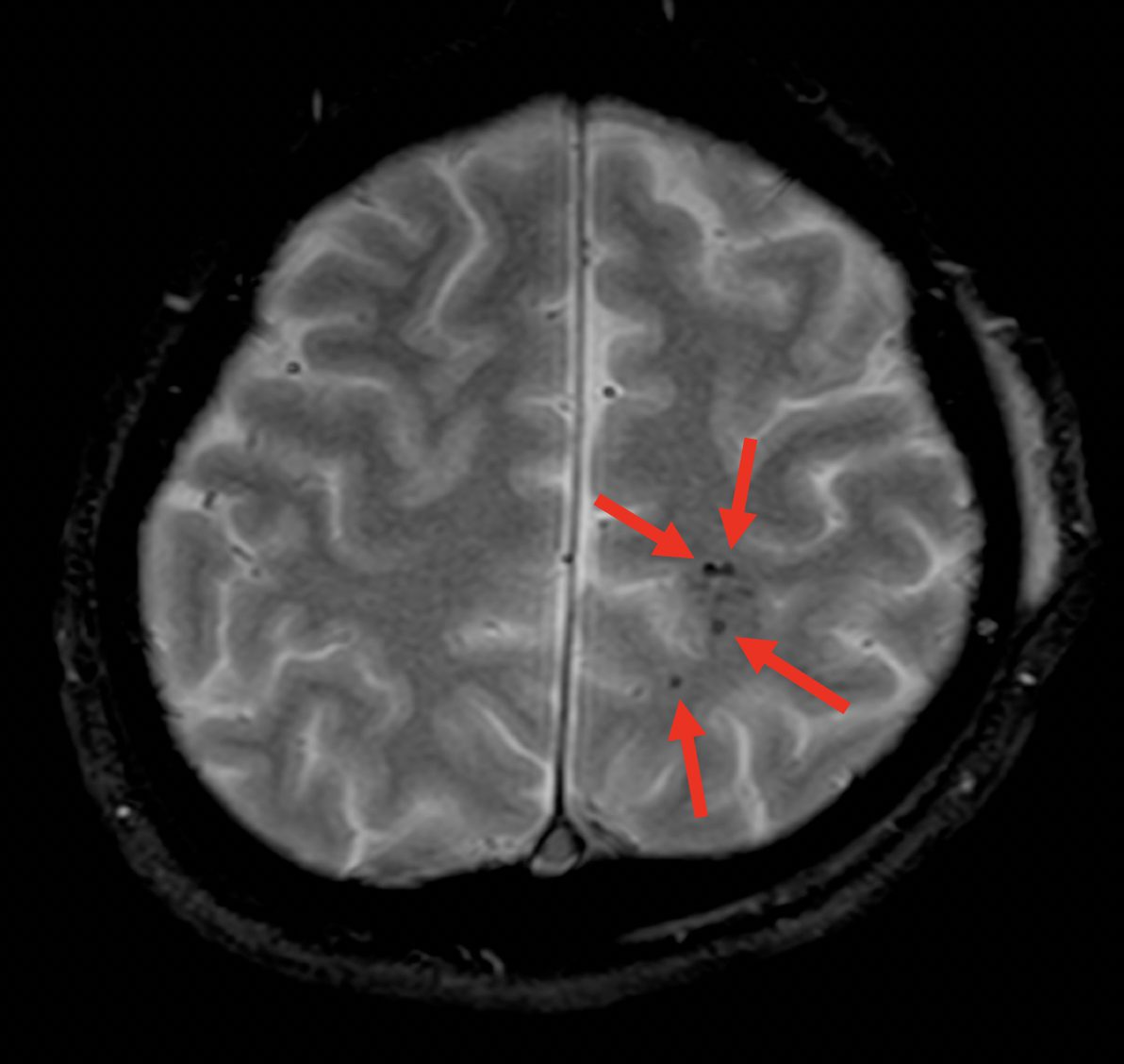

小さな出血性病変については、頭部MRI検査の方が鋭敏に病変を検出できます。

上に例示した頭部MRI検査の画像では、出血性病変はT2強調画像で低信号域(黒色)として検出されています(左図 赤矢印)。

一方、脳浮腫は、FLAIRで高信号域(白色)(右図 赤矢印)、 DWIで高信号域(白色)として検出されています。

尚、以下に示す左側の頭部CT検査と、右側の頭部MRI検査(T2強調画像)は同一の患者さんの検査画像です。

頭部CT検査では明らかな異常所見は見られませんでしたが、頭部MRI検査(T2強調画像)では、微小出血を低信号域(黒色)として検出できました(右図 の赤矢印)。

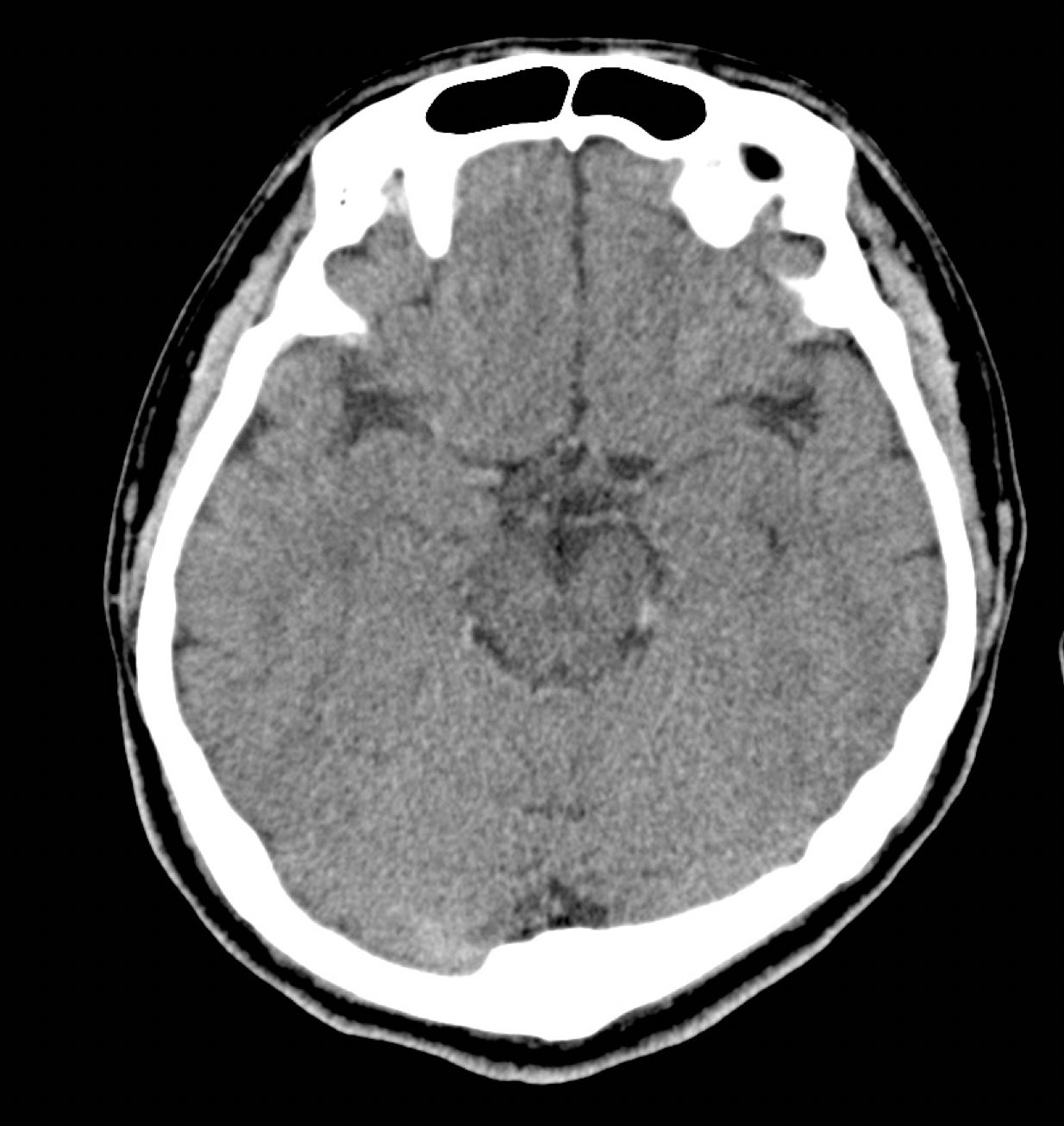

また、小さな浮腫性病変についても、頭部MRI検査の方が鋭敏に病変を検出できます。以下に示す左側の頭部CT検査と右側の頭部MRI検査(DWI)は同一の患者さんの検査画像です。

頭部CT検査では明らかな異常所見は見られませんでしたが、頭部MRI検査(DWI)では浮腫性病変を高信号域(白色)として検出できました(右図 赤矢印)。

脳挫傷の後遺症

急性期には、さまざまな程度の意識障害をきたす可能性があります。そして、脳挫傷による浮腫が進行すると、意識障害が悪化します。

身体性機能障害(手足の麻痺)や失語などの局所症状(巣症状)を認める場合もあります。

しかし、急性期に意識障害が存在すると、これらの局所症状をしっかり評価できないケースもあります。

慢性期には、脳の損傷部位に応じた局所症状として、身体性機能障害(手足の麻痺)や高次脳機能障害が後遺症として残る可能性があります。

重症例では、急性期を乗り越えても意識障害が改善せずに遷延してしまうケースがあり、遷延性意識障害(植物状態)と呼ばれます。

また、頭部外傷で生じた脳挫傷が原因となって、てんかん発作(外傷性てんかん)を発症するケースもあります。

脳は部位によって担っている機能が異なるため、損傷された部位によって、以下のような後遺症が残る可能性があります。

局所症状(巣症状)

局所の脳実質が損傷された場合の症状と傷害部位について、代表的なものを以下に示します。

障害部位 | 症状 |

前頭葉ー運動野 | 反対側の身体に運動麻痺 |

頭頂葉ー感覚野 | 反対側の身体に感覚障害 |

後頭葉ー視覚野 | 視力低下や視野の欠損 |

高次脳機能障害

記憶、思考、言語、感情や意欲など大脳の働きで生み出される認知機能は、高次脳機能と呼ばれます。それらの機能を司っている部位が傷害されると発症します。

障害(場所) | 症状 |

注意障害 (前頭葉の前頭連合野) |

|

記憶障害 (大脳辺縁系の海馬) |

|

遂行機能障害 (前頭葉の前頭連合野) |

|

社会的行動障害 (前頭葉の前頭連合野) |

|

失語 (前頭葉のBroca野) (側頭葉のWernicke野) |

|

<参考>

遷延性意識障害(植物状態)

脳挫傷が重症の場合には、急性期を乗り越えても意識障害が改善せずに遷延してしまうケースがあります。この状態を、遷延性意識障害(植物状態)と言います。

遷延性意識障害は、大脳の機能が広範囲に障害されて生じます。遷延性意識障害では脳幹の機能は保たれているので、心臓は動いていて自発呼吸もあります。

遷延性意識障害は、大脳と脳幹の両方の機能が停止した脳死とは異なる状態です。脳死では心臓が動いていますが、自発呼吸はみられません。

<参考>

遷延性意識障害(植物状態)における医師意見書の有効性|医療鑑定

外傷性てんかん(症候性てんかん)

頭部外傷で生じた脳挫傷が原因となって、てんかん発作(症候性てんかん)が生じるケースもあります。

てんかんと言うと「意識がなくなって痙攣する」という症状を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし実際には、病変(脳挫傷)が存在する部位によって、症状はさまざまです。症候性てんかんの原因部位と症状を以下に示します。

障害部位 | 症状 |

前頭葉 | 顔、上肢や下肢の痙攣 |

頭頂葉 | 身体の一部にチクチク・ピリピリなどといった異常感覚を覚える。(感覚発作) |

側頭葉 | 内臓の異常感覚、既視感(デジャブ)、不安感・恐怖感など |

後頭葉 | 幻視(光、点・線、模様などが見える) |

上記に代表的な症状を呈示しましたが、脳実質の損傷部位によって、他にもさまざまな症状をきたします。

<参考>

外傷性てんかんの後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脳挫傷で考えられる後遺障害等級

身体性機能障害

脳挫傷による身体性機能障害は、麻痺の範囲や程度、介護の有無と程度によって、後遺障害等級が認定されます。

なお、麻痺の範囲や程度については、身体所見、MRI検査、CT検査によって裏付けできることが必要です。

<参考>

身体性機能障害とは?後遺障害認定ポイントも解説|交通事故の医療鑑定

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

高次脳機能障害

高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、及び、社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの |

|

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

遷延性意識障害

等級 | 認定基準 |

1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

<参考>

【日経メディカル】遷延性意識障害では住宅改修費も補償の対象に?!

外傷性てんかん

外傷性てんかんに係る等級の認定は発作の型、発作回数等に着目し、以下の基準によることとなります。

等級 | 認定基準 |

5級2号 | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの |

7級4号 | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |

9級10号 | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかんの発作がほぼ完全に抑制されているもの |

12級13号 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |

なお1ヶ月に2回以上の発作がある場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っているので、脳の高次脳機能障害に係る第3級以上の認定基準により障害等級を認定することとなります。

<参考>

外傷性てんかんの後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脳挫傷の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

脳挫傷の後遺症が高次脳機能障害に認定されるかが重要

脳挫傷などの頭部外傷の後遺障害は、大きく分けて高次脳機能障害と身体機能性障害に大別されます。

実務上は、脳挫傷の後遺症が、高次脳機能障害に認定されるかどうかが最初の関門になります。

脳挫傷の後遺症が高次脳機能障害に認定されるためには、多くの事案で画像所見と意識障害をクリアできるのかがポイントになります。

まず画像所見ですが、脳実質の損傷を示す脳挫傷痕、脳萎縮、脳室拡大などが認められる必要があります。

受傷直後の急性期に「派手な」所見があっても、慢性期になると消失している事案が多いことには注意が必要です。

次に意識障害ですが、受傷直後に声掛けしなければ開眼しないレベル以上の意識障害を認めた、もしくはある自分の名前や生年月日が言えない等の意識障害が、ある一定期間は持続したというカルテの記録が必要です。

画像所見と意識障害をクリアした事案に対して、神経心理学的検査、神経系統の障害に関する医学的意見、日常生活状況報告を勘案して、何級に該当するかが判断されます。

高次脳機能障害の後遺障害認定基準を理解するためには、たくさんの知識が必要です。必要に応じて、以下のコラム記事を参照してください。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

後遺症の無い脳挫傷でも後遺障害12級13号に該当する可能性がある

一般的に、脳外傷は後遺症を残しやすい外傷と言えます。その理由は、神経細胞が一度損傷すると自己再生しないからです。

しかし、脳挫傷を受傷しても外観上は全く後遺症を残さないケースもあります。CT検査やMRI検査で脳挫傷痕が存在しても、部位によっては後遺症が分からないケースもあります。

症状が無ければ、自賠責保険の後遺障害に該当しないと思いがちです。しかし、CT検査やMRI検査で脳挫傷痕が確認できれば、症状が無くても神経障害として12級13号に認定されます。

脳挫傷の後遺障害認定は専門知識がないと難しい

脳挫傷は、事案によって重症度が全く異なります。また、脳挫傷はさまざまな後遺症を残すため、後遺障害認定基準の熟知だけでは後遺障害認定が難しいケースも珍しくありません。

脳挫傷で適切な後遺障害認定を受けるには、①後遺障害認定基準の熟知 ②脳神経外科の専門知識 が必要です。

弊社では、後遺障害認定基準を熟知した脳神経外科専門医が事案に対応しています。脳挫傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

【7級4号】脳挫傷の後遺障害認定事例

事案サマリー

- 被害者:50歳(事故当時)

- 初回申請:9級10号

- 異議申立て:7級4号が認定されました

自賠責保険は、高次脳機能障害と神経因性膀胱に関係する画像検査の所見が乏しいことを根拠に、9級10号の等級認定となりました。

弊社の取り組み

弊社で画像検査を再度確認したところ、被害者の症状を説明し得る検査所見を新たに指摘することができました。異議申し立てによって7級4号が認定されました。

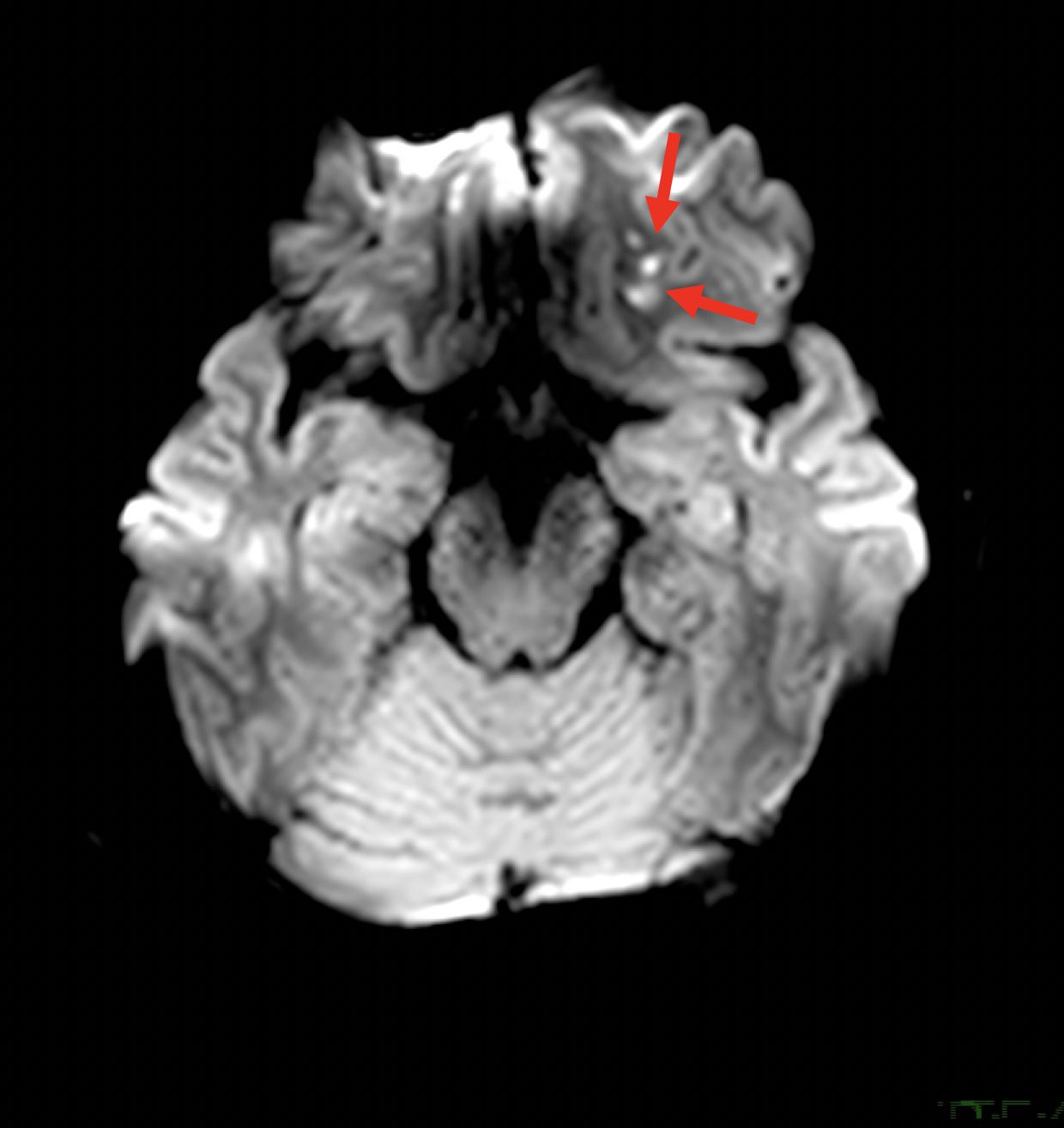

頭部MRI検査(DWI)で左前頭葉に浮腫性病変(高信号域(白色))を新たに指摘することができました(赤矢印)。

脳挫傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、脳挫傷が後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脳挫傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

脳挫傷が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

脳挫傷による高次脳機能障害で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

脳挫傷の後遺障害慰謝料とは

脳挫傷による高次脳機能障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

脳挫傷の後遺障害慰謝料の相場は?

脳挫傷の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

このように、びまん性軸索損傷の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

脳挫傷の後遺障害逸失利益とは

びまん性軸索損傷で後遺症が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

脳挫傷の後遺障害逸失利益の相場は?

びまん性軸索損傷の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

脳挫傷の後遺障害でよくある質問

脳挫傷と脳震盪の違いは?

脳挫傷は、強い頭部打撲や殴打によって脳が損傷を受けて起こります。脳震盪では脳の構造は正常ですが、脳挫傷では脳の構造が損傷します。

脳震盪の症状には、記憶障害、頭痛、嘔吐、錯乱、眠気、めまい、光や音への過敏性、バランス障害などがあります。

一方、麻痺や感覚障害は伴わず、記憶障害は数分から数日で回復して後遺症はほとんどありません。

脳挫傷と異なり、脳震盪は軽症で、多くの場合は自宅での経過観察が可能です。

<参考>

脳震盪の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脳挫傷の回復率は?

脳挫傷の回復率は、損傷の程度や部位、治療のタイミングによって異なります。

軽度の損傷であれば、適切な治療とリハビリテーションにより、後遺症が残らずに回復する可能性があります。

しかし、重度の損傷や治療の遅れがある場合は、後遺症が残ることもあります。

脳のダメージの回復期間は?

脳挫傷の回復期間は、損傷の程度や部位、個人差によって異なります。一般的に、軽度の損傷であれば数週間から数ヶ月で回復する可能性があります。

しかし、重度の損傷では数年かかるケースもあります。早期のリハビリテーションが回復を促進する鍵となります。

頭を打つと性格が変わるのはなぜ?

頭部外傷後に性格や行動の変化が見られることがあります。これは、前頭葉の損傷による影響と考えられています。

前頭葉は、感情の制御や判断、社会的行動を司る領域であり、損傷により感情の起伏が激しくなったり、衝動的な行動を抑えられない可能性があります。

まとめ

脳挫傷とは、交通事故などの外傷で頭に強い衝撃を受けて、脳実質の一部が傷ついた状態です。

脳が頭蓋骨にぶつかることで出血や腫れが起き、頭痛、嘔吐、意識障害、麻痺や言語障害などの症状が現れます。

CT検査やMRI検査で診断され、軽い場合は1週間ほどで回復しますが、重い場合は集中治療や長期リハビリが必要です。

後遺症として高次脳機能障害やてんかんが残るケースがあり、損傷の部位によって症状が異なります。障害の程度により後遺障害等級が認定されます。

脳挫傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。