交通事故では嗅覚障害が残る可能性があります。嗅覚に異常が発生する原因には、脳の障害や鼻の外傷(鼻骨骨折)があります。

本記事は、交通事故が原因で発症した嗅覚障害が、自賠責保険の後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2025/4/5

Table of Contents

交通事故で発生する嗅覚障害(きゅうかく障害)とは

嗅覚とは、においを感じる感覚です。嗅覚障害は、原因となる部位によって3ヶ所に分けられます。このうち最も多いのは、脳の障害による中枢性嗅覚障害です。

気導性嗅覚障害

鼻から吸入した空気が、嗅神経が存在する嗅粘膜に到達しないために生じる嗅覚障害です。

一般的には慢性副鼻腔炎やポリープが原因となりますが、交通事故では鼻骨骨折による鼻中隔の変形による鼻づまり(鼻閉)が多いです。

嗅神経性嗅覚障害

嗅神経が傷害されて嗅覚の低下をきたした状態です。一般的には感冒後(風邪を引いた後)に発生するケースが多いですが、交通事故では顔面外傷によって嗅神経を損傷することがあります。

中枢性嗅覚障害

交通事故では、頭部外傷による脳挫傷や脳出血が原因となるケースが多いです。

交通事故による嗅覚障害の原因

嗅覚に異常が発生する原因には、脳の障害や鼻の外傷があります。

嗅覚障害をきたす脳の障害

嗅覚を支配しているのは、脳神経のうち最も頭側から分岐していること嗅神経です。頭蓋底骨折などで嗅神経損傷を併発する可能性があります。

<参考>

【医師が解説】頭蓋骨骨折の後遺症の後遺障害認定ポイント|交通事故

嗅覚障害をきたす鼻骨骨折

鼻骨骨折は、顔面骨折の中で最も頻度の高い骨折です。鼻骨は、鼻の上部分の1/3です。下部分の2/3は軟骨でできています。

鼻骨骨折では、左右の鼻を分けている鼻中隔という壁の骨折を合併することが多いです。鼻中隔の骨折では、鼻詰まり(鼻閉)などの症状が残る可能性が高まります。

鼻詰まり(鼻閉)がひどいと、実質的には嗅覚障害に類似した状態となります。

<参考>

【医師が解説】鼻骨骨折の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

嗅覚障害の診断

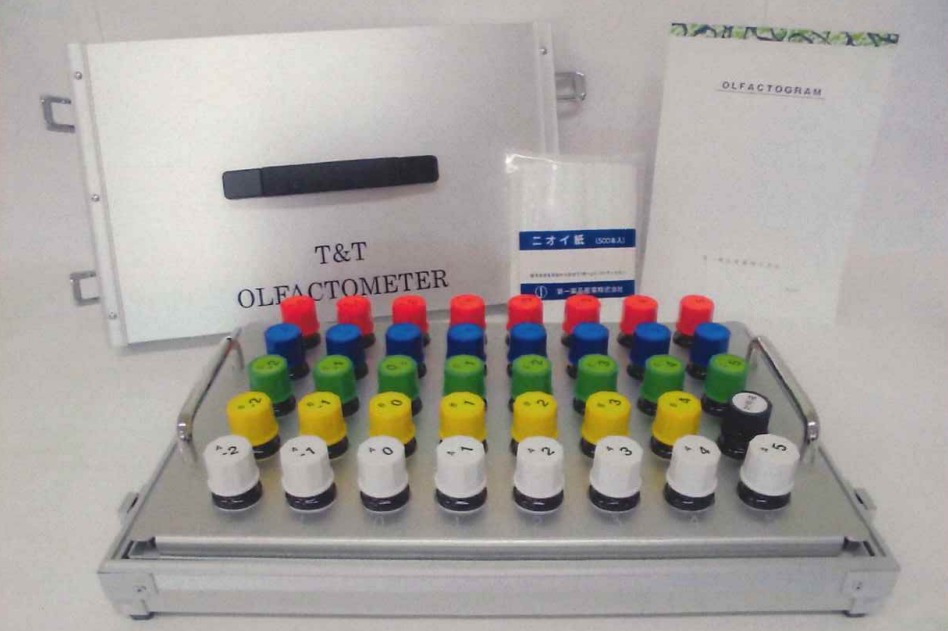

嗅覚障害の程度は、T&Tオルファクトメーターで診断します。T&Tオルファクトメーターは、5種類の匂いが8段階のどの濃度まで分かるかを判定する検査キットです。

一方、嗅覚脱失のみであれば、アリナミンPテストで代用することも可能です。

嗅覚脱失・減退の後遺障害

嗅覚の脱失とは、嗅覚を完全に失ってしまったものです。一方、嗅覚の減退は、嗅覚が落ちてしまったものです。

嗅覚脱失や限定は、脳挫傷や高次脳機能障害に併発するケースが多いです。嗅覚障害の程度は、T&Tオルファクトメーターで診断します。

12級相当:嗅覚を脱失するもの

T&Tオルファクトメーターの検査結果が、5.6以上のものです。嗅覚脱失のみであれば、アリナミンPテストで代用することも可能です。

14級相当:嗅覚の減退するもの

T&Tオルファクトメーターの検査結果が、2.6以上5.5以下のものです。

嗅覚障害の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

嗅覚障害が後遺障害に認定される上で、最大の問題点は事故との因果関係でしょう。嗅覚は人間の五感の中では最も鈍い感覚です。

このため、嗅覚障害が存在しても、外傷後で他の症状が強い時にはすぐに気付かないケースがあります。

自賠責保険の実務では、受傷から時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係が否定されやすいです。

このため、嗅覚障害に気付いたら、できるだけ早い段階で耳鼻咽喉科の専門医を受診する必要があります。

嗅覚障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による嗅覚障害が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による嗅覚障害でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

交通事故で受傷した嗅覚障害の原因には、脳の障害や鼻の外傷(鼻骨骨折)があります。

嗅覚障害の程度は、T&Tオルファクトメーターで診断します。T&Tオルファクトメーターは、嗅覚脱失のみであれば、アリナミンPテストで代用することも可能です。

嗅覚脱失・減退の後遺障害には12級と14級があります。しかし実際には、嗅覚障害が存在しても、すぐに気付かないケースがあります。

受傷から時間が経過するほど交通事故との因果関係が否定されやすいため、嗅覚障害に気付いたらできるだけ早く耳鼻咽喉科を受診する必要があります。

交通事故に起因する嗅覚障害でお困りの場合はこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。