交通事故や病気によって突然起こる「意識障害」。その後、意識が戻ったとしても、さまざまな後遺症が残る可能性があります。

意識障害の後遺症は、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を及ぼし、心身のケアや日常生活の適応に至るまで多くの課題を抱えることになります。

本記事では、意識障害後遺症に関する症状やその種類、適切な対処法、そして社会制度の活用方法までを分かりやすく解説しています。

最終更新日: 2025/5/13

Table of Contents

意識障害の後遺症

遷延性意識障害

遷延性意識障害は、脳損傷後に意識が回復せず、長期間にわたり覚醒と睡眠の周期はあるものの、外界への反応が乏しい状態が続く障害です。

この状態では、自発的な行動や意思表示が困難であり、日常生活には全面的な介助が必要となります。

<参考>

遷延性意識障害(植物状態)における医師意見書の有効性|医療鑑定

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳の損傷により記憶力、注意力、言語能力、判断力などの認知機能が低下する障害です。外見からは判断しづらいため、周囲の理解を得にくいことがあります。

症状には、注意障害、記憶障害、失語、遂行機能障害、半側空間無視、感情や社会的行動の障害などが含まれ、個々の症状に応じたリハビリテーションが重要です。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

身体性機能障害(麻痺)

身体性機能障害は、脳損傷により身体の一部または全体の運動機能が低下する障害です。麻痺の程度は高度、中等度、軽度に分類され、日常生活や労働能力に大きな影響を及ぼします。

麻痺の範囲や程度に応じて、後遺障害等級が認定され、適切なリハビリテーションや支援が求められます。

<参考>

身体性機能障害とは?後遺障害認定ポイントも解説|交通事故の医療鑑定

外傷性てんかん

脳損傷後にてんかん発作が発生することがあります。特に意識障害が長時間続いた場合、てんかん重積状態となるリスクが高まります。

尚、外傷性てんかんは、受傷してから数年後に発症する可能性もあるので、注意が必要です。

<参考>

外傷性てんかんの後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

意識障害の後遺症への対処法

成年後見人の選任

意識障害により意思表示が困難になると、成年後見人の選任が必要です。成年後見人は、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。家庭裁判所に申し立てを行い、適切な候補者が選任されます。

特に、交通事故による遷延性意識障害や高次脳機能障害では、示談交渉や保険請求のために成年後見人の設置が重要です。

介護保険制度の利用

介護保険制度は、65歳以上の方や特定疾病を持つ40歳以上65歳未満の方が対象です。

しかし、遷延性意識障害は特定疾病に含まれておらず、65歳未満の患者は介護保険の利用が難しいのが現状です。

そのため、介護サービスの費用は自己負担となる場合が多く、家族の経済的・精神的負担が大きくなります。

福祉制度の利用

意識障害の後遺症によって生活や就労が困難になると、障害年金の受給が可能です。障害年金は、20歳以上で障害のある方が対象で、生活費の補助となります。

しかし、制度の認知度が低く、受給資格があるにもかかわらず申請していないケースも多いです。適切な情報収集と手続きが重要です。

意識障害の後遺症を持つ人のための支援

日常生活での支障とその対策

意識障害の後遺症のため、日常生活での基本的な動作や意思表示が困難になる可能性があります。

このようなケースでは、医療・福祉サービスの充実を図り、在宅生活の継続とQOL向上を目的とした支援を検討しましょう。

具体的には、訪問看護やリハビリテーション、福祉用具の活用などが挙げられます。

介護が必要な場合の対策と支援

意識障害の後遺症のために介護が必要となると、介護保険制度の利用が検討されます。

しかし、65歳未満では制度の対象外となる可能性があるため、障害者手帳の取得や障害年金の申請など、他の福祉制度の活用が重要です。

また、生活福祉資金貸付制度を利用することで、経済的な支援を受けることも可能です。

職場での適応方法と支援制度

意識障害の後遺症を持つ方が職場に復帰する際には、職場での適応が課題となります。

厚生労働省は、治療と仕事の両立を支援するガイドラインを策定して、事業者が適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行うことを推奨しています。

具体的には、勤務時間の調整や職務内容の変更、在宅勤務の導入などが挙げられます。

高次脳機能障害の後遺障害等級の認定基準

交通事故で発症した高次脳機能障害は、自賠責保険から後遺障害に認定される可能性があります。

高次脳機能障害の重さは、言葉を理解したり考えたりする力、集中する力、疲れやすさ、人との関わり方といった機能の低下具合で決まり、1級から14級に分けられています。

高次脳機能障害の後遺障害認定基準を詳細に知りたい方は、以下のコラムにまとめています。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

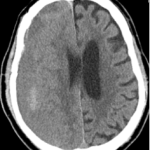

交通事故による高次脳機能障害は、意識がなくなった時間やCT検査やMRI検査などの画像検査で、後遺症との因果関係が認められれば、後遺障害に認定される可能性があります。

特に、脳の一部が損傷した場合は、どこが傷ついたかと、どんな症状が出ているかが、認定の重要なポイントになります。

高次脳機能障害に認定されると、神経心理学的検査、医学的意見、日常生活状況報告の結果を総合的に評価して、後遺障害等級が決まります。

最近は、意識を失っていた時間が短くても、残っている後遺症と社会生活の支障程度を総合的に判断して、後遺障害を審査する流れになっています。

賠償実務では、神経心理学的検査の結果が重要な争点となる事案が多いです。しかし、解釈が難しいため、脳神経科医師の協力が必要なケースも珍しくありません。

さらに高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイントを詳しく知りたい方は、以下のコラム記事にまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発症した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

交通事故による意識障害の後遺症で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で発症した意識障害の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

意識障害後遺症の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

意識障害の基礎知識

意識障害の定義と原因

意識障害とは、外界への認識や反応が低下または消失した状態です。原因は多岐にわたり、脳血管障害、てんかん、感染症、代謝異常、薬物中毒などが含まれます。

意識障害の評価方法

1. ジャパン・コーマ・スケール(Japan Coma Scale)

JCSは、日本で広く使用されている意識レベルの評価尺度で、0から300までの数値で表されます。数値が大きいほど意識障害が重度であることを示します。

評価は、覚醒度に基づき3段階(1桁、2桁、3桁)に分類され、さらに細分化されるため、「3-3-9度方式」とも呼ばれます。

2. グラスゴー・コーマ・スケール(Glasgow Coma Scale)

GCSは、国際的に使用されている意識レベルの評価尺度で、開眼反応(E)、言語反応(V)、運動反応(M)の3項目を評価し、合計点(3〜15点)で意識レベルを判定します。

15点が正常、3点が最も重度の意識障害を示します。GCSは詳細な評価が可能ですが、JCSに比べて複雑で時間を要する場合があります。

<参考>

JCSとGCSは高次脳機能障害のポイント|交通事故の後遺障害

診断に必要な検査方法

意識障害の診断には、まず問診と身体診察が重要です。その上で、頭部CTやMRI、血糖測定、血液検査、心電図などの画像検査が行われます。

必要に応じて、脳波検査や髄液検査も実施されます。これらの検査により、脳卒中、感染症、代謝異常、薬物中毒など、意識障害の原因を特定して、適切な治療方針を決定します。

意識障害の後遺症でよくある質問

意識回復した後に後遺症は残りますか?

意識が回復しても後遺症が残ることがあります。高次脳機能障害や身体的な麻痺、認知機能の低下などが代表的です。

意識障害になると何が起こるのか?

意識障害になると、外界への認識や反応が低下または消失して、意思疎通や自立した生活が困難になります。

原因は多岐にわたり、脳血管障害、外傷、感染症、代謝異常などが含まれます。迅速な診断と治療が、後遺症の軽減や回復の鍵となります。

意識障害が長引くとどうなるのか?

意識障害が長期間続くと、遷延性意識障害(植物状態)や重度の高次脳機能障害に移行する可能性があります。

日常生活の自立が困難となり、長期的な介護や医療的支援が必要となります。早期のリハビリテーションや適切な支援が重要です。

意識が戻らないと余命はどのくらいですか?

意識が戻らない状態が続いても、予後は原因や全身状態によって異なります。遷延性意識障害では、適切な医療と介護により数年から十数年生存する例もありますが、合併症のリスクが高く、生命予後は不良です。

最も重症な意識障害は?

最も重度の意識障害は「昏睡状態」です。この状態では、外部刺激に対する反応が完全に消失して、自発的な運動や言語反応が見られません。

遷延性意識障害(植物状態)も重篤な意識障害ですが、多くの場合、睡眠と覚醒の周期が見られる点で昏睡とは区別されます。

昏睡は、遷延性意識障害よりもさらに意識レベルが深く、生命の維持自体が危うい状態と言えます。

まとめ

意識障害の後遺症には、脳損傷後に反応が乏しいまま長期化する「遷延性意識障害」や、記憶・判断力などの認知機能が低下する「高次脳機能障害」、身体の麻痺を伴う「身体性機能障害」があります。

これらの障害は、日常生活に大きな支障をきたし、介護や福祉支援が不可欠です。成年後見制度や障害年金、介護保険などの制度活用が重要です。

しかし、制度の対象外となるケースもあり、経済的・精神的負担が家族にのしかかることもあります。

後遺障害の認定には、専門的な検査や医師の意見書、画像鑑定が必要とされ、交通事故被害者には法的支援や専門機関によるサポートが求められます。

交通事故で受傷した高次脳機能障害や身体性機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。