交通事故などによって強い衝撃を受けると、頭部に深刻なダメージを負うケースがあります。

その中でも「脳出血」は、生命に関わる重大な症状を引き起こす可能性があり、適切な対応が不可欠です。

脳出血と一口にいっても、その種類や症状、後遺症の程度には幅があり、被害者の生活に長期的な影響を及ぼすケースも少なくありません。

また、後遺障害として認定されるかどうかは、今後の補償や支援の面でも重要な分岐点となります。

本記事では、脳出血の基礎知識から具体的な後遺症、後遺障害認定のポイント、実際の認定事例に至るまで、専門的な観点から詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/6/8

Table of Contents

脳出血とは

脳出血とは、頭部外傷によって頭蓋内に出血が起こった状態です。脳出血は、出血した部位によって、以下のように分類されます。

- 急性硬膜外血腫:硬膜外腔(頭蓋骨と硬膜の間)の出血

- 急性硬膜下血腫:硬膜下腔(硬膜とくも膜の間)の出血

- 脳内血腫(脳挫傷):脳実質(脳そのもの)の出血

脳は髄膜という膜に包まれています。髄膜は3層からなる膜で、外側から、硬膜・くも膜・軟膜の順番です。

1. 急性硬膜外血腫

頭部外傷で頭蓋骨を骨折して、硬膜に存在する動脈などが損傷を受けると、硬膜外腔(頭蓋骨と硬膜の間)に出血を起こします。

出血源としては、中硬膜動脈、板間静脈、上矢状静脈洞、横静脈洞などがあります。出血が進み、脳が圧迫されることによって症状が出てきます。

頭蓋骨と硬膜は比較的強固に癒着しているので、血腫が広がるまでに時間がかかり、一時的な意識清明期を伴うことがあります。

<参考>

急性硬膜外血腫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

2. 急性硬膜下血腫

急性硬膜下血腫では、以下のような状況で硬膜下腔(硬膜とくも膜の間)に出血した状態です。

- 脳挫傷により脳表の血管(動脈・静脈)が損傷

- 脳挫傷を伴わなくても架橋静脈(※)が損傷

急性硬膜下血腫では、血腫は脳実質を広い範囲で圧迫するため、予後は不良のことが多いです。

<参考>

急性硬膜下血腫の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

(※)架橋静脈

脳表の静脈が、硬膜下腔を通過して静脈洞へ流入するまでの部分です。

3. 脳内血腫(脳挫傷)

頭部外傷による脳挫傷で、脳実質内の血管が損傷すると、脳内に出血して血腫になります。出血した部位によって、様々な症状(局所症状)がみられます。

脳出血の症状

頭蓋内の体積は頭蓋骨の大きさで決まっているので、頭蓋内で出血すると頭蓋内圧(頭の中の圧)が高くなります。

頭蓋内圧が高くなると、初めのうちは頭痛や嘔吐などの症状がみられます。出血が大きくなって頭蓋内圧が更に高くなると意識障害をきたして、最終的には脳ヘルニア(※)を起こして死亡します。

また、正常脳の圧迫による症状や、脳そのものの症状(巣症状、局所症状)がみられることがあります。

臨床症状だけでは、それぞれの頭蓋内血腫を明確に区別することは難しく、正確な診断のためには画像検査が必要です。

(※)脳ヘルニア

本来あるべき位置におさまっていた脳が、血腫によって本来の位置から押し出された状態です。押し出された脳や押し出された先にある脳が圧迫されて様々な症状をきたします。

脳出血の後遺症

1. 運動麻痺

体の片側(右または左)の手や足を中心にうまく動かせなくなる状態です。麻痺の現れる場所は、出血した脳の部位によって異なります。

2. 感覚麻痺

感覚障害には2種類あります。ひとつは、触れたり痛みを感じたりする力が弱まる「鈍麻」です。

もうひとつは、刺激に敏感になって、痛みやしびれを感じやすくなる「過敏」です。

脳出血の後遺症として多く見られる感覚麻痺は、体の片側に症状が出やすい特徴があります。

3. 言語障害

脳出血による言語障害には、失語症と構音障害の2種類あります。失語症は、言葉がうまく出せず、読み書きが難しくなる状態です。

構音障害では、口や舌の動きが悪くなり、言葉の発音がはっきりせず聞き取りにくくなります。

<参考>

交通事故による失語症とは?後遺障害認定ポイントも解説|医療鑑定

4. 目の障害

脳出血による目の障害では、視野が狭くなったり、物が二重に見えたりする可能性があります。

また、左右どちらかの視野が見えにくくなる「半盲」が起こるケースもあります。

5. 嚥下障害

嚥下障害があると、喉の筋肉がうまく動かず、食べ物や水分を飲み込みにくくなります。

誤って食べ物が気管に入ると「誤嚥性肺炎」を引き起こす危険があり、特に高齢者は重症化しやすいため、食事の際は注意が必要です。

6. 高次脳機能障害

脳の細胞がダメージを受けて起こる障害の総称で、思考や記憶、行動、言葉、注意力などの働きが低下した状態です。

<参考>

脳出血で考えられる後遺障害等級

脳出血で考えられる後遺障害は、大きく分けて身体性機能障害と高次脳機能障害があります。

身体性機能障害

脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲及びその程度並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定することとなります。

なお、麻痺の範囲及びその程度については、身体所見、MRI検査, CT検査等による裏付けが必要となります。

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

1級1号

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

- 高度の四肢麻痺が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

- 高度の片麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

- 高度の片麻痺が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため、労務に服することができないもの

中等度の四肢麻痺が認められるものが該当します。(第1級、第2級に該当するものは除きます。)

5級2号

身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

- 軽度の四肢麻痺が認められるもの

- 中等度の片麻痺が認められるもの

- 高度の単麻痺が認められるもの

7級4号

身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの

- 軽度の片麻痺が認められるもの

- 中等度の単麻痺が認められるもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの軽度の単麻痺が認められるものが該当します。

12級13号

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの。

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当します。また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

<参考>

身体性機能障害とは?後遺障害認定ポイントも解説|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力の喪失程度に着目して、評価を行います。

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの |

|

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

1級1号の障害程度と症状の目安

高次脳機能障害の1級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する状態です。高度の認知機能障害があり、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護が必要です。

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

2級1号の障害程度と症状の目安

2級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、随時介護を要する状態です。判断力の低下や情動の不安定があり、一人で外出することができず、日常生活は自宅内に限定されます。

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

3級3号の障害程度と症状の目安

3級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、終身労務に服することができない状態です。記憶や注意力、新しいことを学習する能力に著しい障害があり、一般就労が困難です。

<参考>

高次脳機能障害3級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

- 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

5級2号の障害程度と症状の目安

5級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているためし特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。単純繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能ですが、新しい作業を学習することが難しいです。

<参考>

高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

- 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

7級4号の障害程度と症状の目安

7級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。一般就労を維持できますが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があります。

<参考>

高次脳機能障害で7級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

- 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする

9級10号の障害程度と症状の目安

9級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される状態です。一般就労を維持できますが、問題解決能力や作業効率に問題があります。

<参考>

高次脳機能障害で9級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

12級13号の障害程度と症状の目安

12級は、神経系統の機能または精神に軽度の障害を残し、日常生活や労働に支障がある状態です。具体的な症状としては、軽度の記憶障害や注意力の低下が見られます。

<参考>

高次脳機能障害が12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

- MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

14級9号の障害程度と症状の目安

14級は、神経系統の機能または精神にごく軽度の障害を残し、日常生活や労働に軽微な支障がある状態です。軽微な記憶障害や注意力の低下が見られますが、日常生活には大きな影響はありません。

外傷性てんかん(症候性てんかん)

外傷性てんかんの等級認定は、発作の型や発作回数等に着目して、以下の基準で決定されます。

なお、1ヶ月に2回以上の発作があれば、高度の高次脳機能障害を伴っているケースが多いので、3級以上に認定されます。

等級 | 認定基準 |

5級2号 | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの |

7級4号 | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |

9級10号 | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかんの発作がほぼ完全に抑制されているもの |

12級13号 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |

5級2号

1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの

7級4号

転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの

9級10号

数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかんの発作がほぼ完全に抑制されているもの

12級13号

発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの

遷延性意識障害(植物状態)

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

脳出血の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

脳出血の後遺障害は、高次脳機能障害と身体機能性障害に大別されますが、多くの事案で争点になるのは高次脳機能障害です。

高次脳機能障害が等級認定されるポイントは、こちらのコラム記事にまとめていますので参考にしてください。

<参考>

【5級2号】脳出血の後遺障害認定事例

事案サマリー

- 被害者:40歳代 男性

- 初回申請:7級4号

- 異議申立て:5級2号

頭部外傷による左側の脳出血に対して、緊急手術が行われた案件です。外科的治療によって幸い救命することはできましたが、後遺症として高次脳機能障害が残ってしまいました。

弊社の取り組み

高次脳機能障害として後遺障害認定のため弊社にご依頼頂き、画像検査を確認したところ脳出血を指摘でき、無事等級認定に至ることができました。

頭部CT

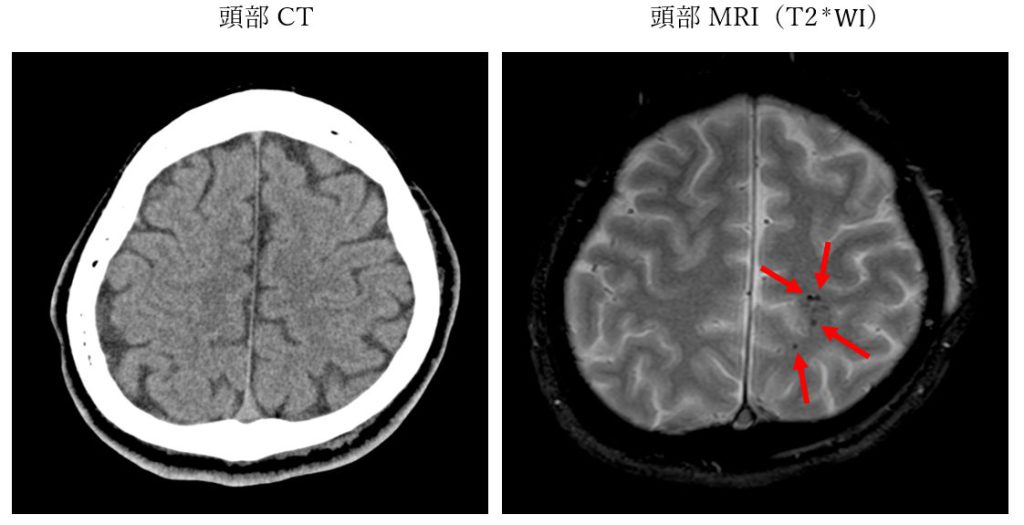

左側頭部に凸レンズ型の硬膜外血腫を認めます(左図 赤矢印)。

左側頭骨に骨折を認めます(赤矢印)

右側の側頭葉に脳挫傷を認めます(赤矢印)

頭部MRI(T2*WI)

頭部CTでは明らかな異常所見がみられない部位でも、頭部MRI(T2*WI)では微小出血を低信号域(黒色)として検出することができました(右図 赤矢印)。

脳出血の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、脳出血の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脳出血の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

交通事故の脳出血でよくある質問

脳出血に対する治療は?

軽症の場合、保存的治療を行います。出血に対して止血剤の投与や、浮腫に対して高浸透圧利尿薬の投与を行うこともあります。急性期を乗り切れば、その後は症状に対してリハビリを行い機能の回復を目指します。

重症の場合、保存的治療を行なっても出血性病変がどんどん大きくなり、神経症状が悪化したり、意識障害が進行したりすることがあります。

その場合には救命のために緊急で手術が必要になることがあります。手術は、開頭術といって頭を大きく開いて、頭蓋骨を外して行うものです。頭蓋骨を外した後に、血腫を取り除き、壊死した脳組織を摘出します。

手術はあくまで救命のための治療で、脳が損傷を受けたことによる神経症状を改善させるためのものではありません。

急性硬膜外血腫

脳実質損傷の合併がない場合、脳ヘルニアが起こる前に外科的加療(血腫除去)を行うことができれば、比較的予後は良好です。

急性硬膜下血腫

急性硬膜外血腫と比べて血腫の増大が早く、また、脳内血腫(脳挫傷)を合併していることが多く、手術を行なっても予後は不良のことが多いです。

脳内血腫(脳挫傷)

手術を行なって救命できた場合でも、損傷を受けた脳の部位に応じて症状(局所症状(巣症状))が残ってしまいます。

脳そのものが損傷を受けてしまった場合、治療を行なっても脳そのものの損傷が根本的に治癒するわけではないため、生じてしまった症状に対してはリハビリで回復を期待することになります。

脳出血の診断は?

臨床経過や症状から外傷性頭蓋内出血を疑ったら、正確な診断のために画像検査が必要となります。具体的には頭部CTや頭部MRI検査です。

外傷による出血性病変が疑われる場合には、臨床の急性期の現場ではCTが第一選択となります。

その理由は、MRIと比べてCTの方が下記の優位点があるためです。

- 安価である

- 検査に要する時間が短い

- 骨の情報(骨折の有無など)が得られる

さらに、MRI検査中は医療従事者が十分に患者の状態を把握することが難しく、安全面からもCTの方が好まれる傾向にあります。

また、経過中に症状が増悪し手術が必要になることがあります。手術適応を決めるための画像検査の役割として、出血性病変の増大・広がりの程度を確認できることが必要・十分な条件なため、治療方針決定において画像検査は頭部CTで事足りるケースが多いです。

上記の理由で、医学的には急性期に頭部MRI検査を積極的には行わないことに合理的な理由が存在する場合もあるのですが、賠償学の観点からは様子が異なります。

小さな出血性病変については、CTよりもMRI(T2*WI)の方が鋭敏に病変を検出できます。また、MRI(DWI)は、びまん性脳損傷の診断や、微細な脳損傷(浮腫性病変)の検出に有効なことがあります。

MRI(DWI)で検出可能な病変について、急性期を過ぎると確認できなくなってしまうものがあるため、可能であれば受傷早期(受傷後数日以内)にMRIを撮影してあることが望ましいです。

頭部CTで異常所見に乏しいものの、意識障害が遷延している場合や神経学的に異常所見がある場合、びまん性脳損傷や虚血性病変などを疑い、頭部MRIを撮影することは医学的にも合理的と考えられます。

そうは言っても、主治医は、後遺症認定のためではなく、あくまで診療の結果(生命予後、神経学的予後)が医学的に最良となるように診療に臨んでいます。

安全の確保が難しい場合や医学的に不必要であると考えられる場合は、過剰な検査・治療は避けるべきであるという点については論を俟ちません。

頭蓋内血腫の各病変(急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳内血腫、脳挫傷)について、下記に具体例を挙げます。

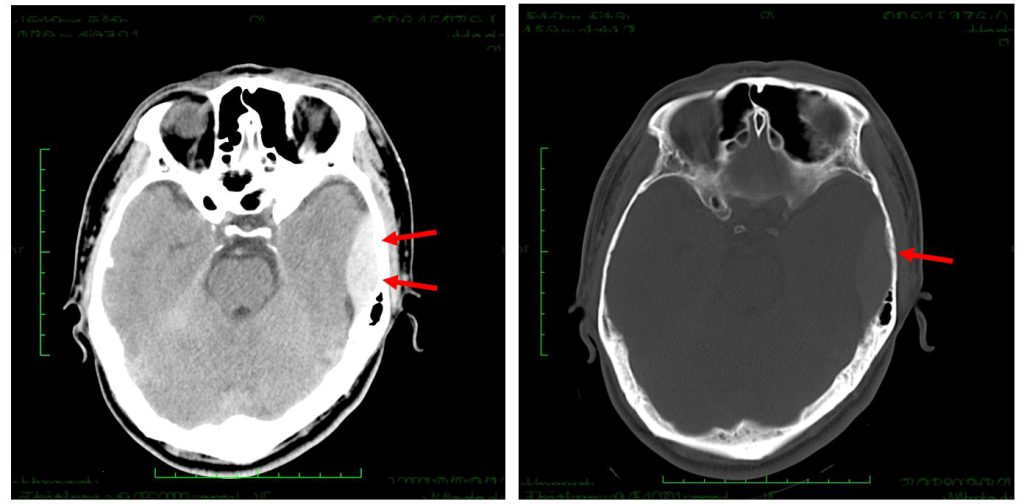

1. 急性硬膜外血腫

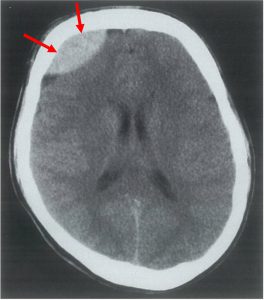

頭部CT

血腫は硬膜外腔(頭蓋骨と硬膜の間)に存在します。血腫が広がるためには、頭蓋骨から硬膜を剥がして広がる必要があり、典型的なものでは血腫は以下の画像の様な凸レンズ型を呈します。(赤矢印)

2. 急性硬膜下血腫

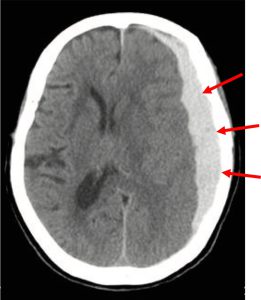

頭部CT

血腫は硬膜下腔(硬膜とくも膜の間)に存在します。典型的なものでは血腫は以下の画像の様な三日月型を呈します。(赤矢印)

理学療法士国家試験の問題(第48回 午後 P 問題12, 13)

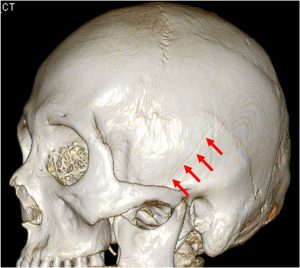

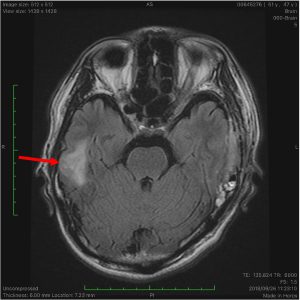

3. 脳内血腫(脳挫傷)

頭部CT

血腫は脳実質内に存在します。頭部CTでは、点状出血、壊死した脳、浮腫を起こした脳、正常脳が混在してみられます。出血は白く、壊死や浮腫は黒く見えるため、典型的な脳挫傷のCTではsalt and pepper(塩とコショウ)と呼ばれる所見を呈します。

頭部CT 左側頭葉の脳内血腫(脳挫傷)(赤矢印)

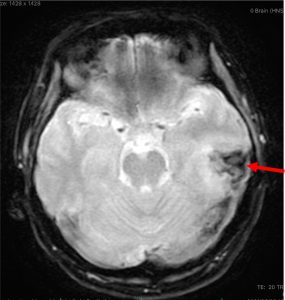

頭部MRI

出血性病変はT2*WIで低信号域(黒色)として検出されます(赤矢印)。

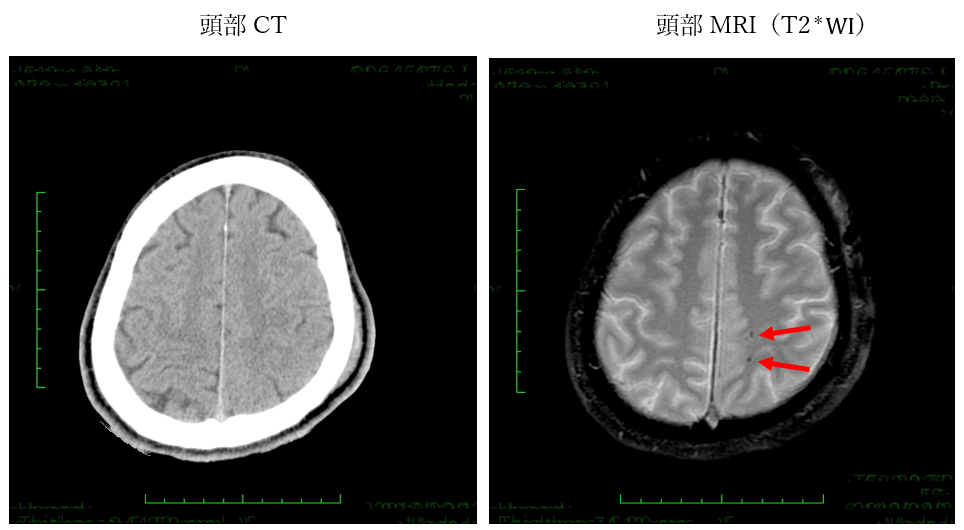

頭部MRI(T2*WI)

小さな出血性病変は、頭部MRI検査の方が鋭敏に病変を検出できます。

以下に示す左図の頭部CTと右図の頭部MRI(T2*WI)は同一の患者さんの検査画像です。

頭部CTでは明らかな異常所見は見られませんでしたが、頭部MRI(T2*WI)では微小出血を低信号域(黒色)として検出することができました(右図 赤矢印)。

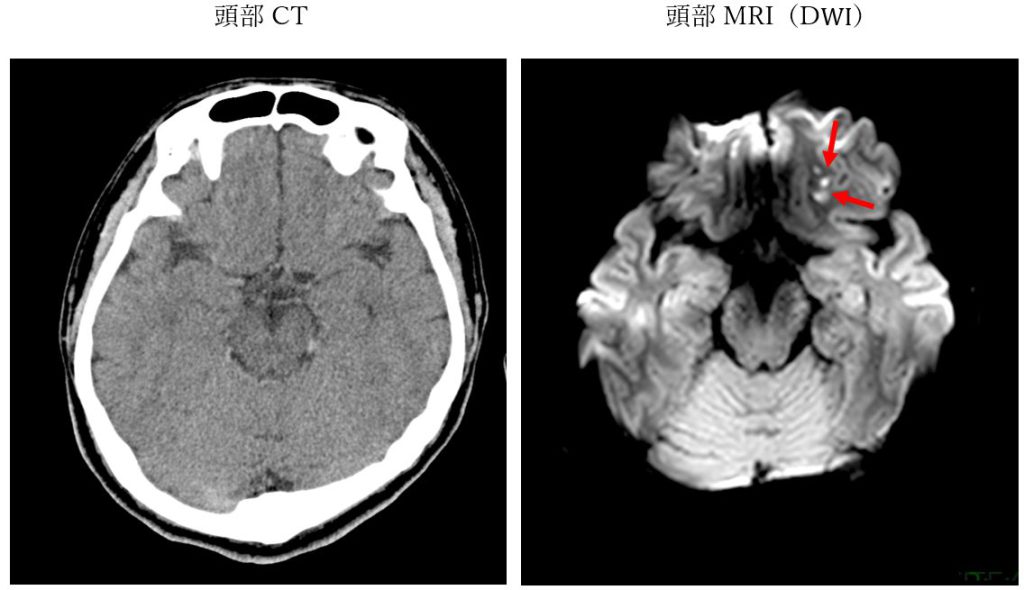

また、小さな浮腫性病変についても、頭部MRI検査の方が鋭敏に病変を検出できます。以下に示す左図の頭部CTと右図の頭部MRI(DWI)は同一の患者さんの検査画像です。

頭部CTでは明らかな異常所見は見られませんでしたが、頭部MRI(DWI)では浮腫性病変を高信号域(白色)として検出することができました(右図 赤矢印)。

まとめ

脳出血は頭を強く打つことで脳の中や周囲に出血が起こる状態で、主に硬膜外血腫・硬膜下血腫・脳内血腫の3つに分類されます。

出血が進むと脳が圧迫され、頭痛や嘔吐、意識障害、最悪の場合は命に関わる脳ヘルニアを引き起こします。

後遺症としては、運動や感覚の麻痺、言語や視覚の障害、飲み込みにくさ、認知や記憶の低下などがあります。

後遺症の程度に応じて後遺障害等級が認定され、生活や仕事への影響に応じた支援が必要になります。

脳出血の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。