交通事故で問題になる怪我のひとつに腰椎椎間板ヘルニアがあります。腰椎椎間板ヘルニアの主な原因は加齢や無理のかかる動作や作業などですが、交通事故を契機に発症するケースも多いです。

腰椎椎間板ヘルニアは、腰の痛みや下肢のしびれ・痛み(坐骨神経痛)を引き起こす原因となります。本記事は、腰椎椎間板ヘルニアの後遺症が等級認定されるポイントを分かりやすく解説します。

最終更新日: 2025/4/13

Table of Contents

腰椎椎間板ヘルニアとは

脳から足に向かう神経は、背骨の中の空間(脊柱管)を通って腰骨(腰椎)まで来ます。腰骨は竹の節のように連なっており、腰椎の間から足に向かう神経(神経根)が出てきます。

腰椎の間には、椎間板という一種のクッションのような働きをする軟部組織があります。正常な椎間板には弾性があるので、腰が前後左右に動くことができます。

交通事故などによって外部から強い衝撃が腰に伝わると、腰椎の間にある椎間板が損傷して脊柱管の中に突出してしまいます。椎間板が突出した状態を、腰椎椎間板ヘルニアと言います。

椎間板が突出すると、その近くを走っている神経根を圧迫して、下肢の痛みやしびれが出現します。

交通事故での腰椎椎間板ヘルニアの受傷機序

腰椎椎間板ヘルニアの原因として最も多いのは、加齢や無理のかかる動作や作業などです。

一方、自動車運転中や停車中に車が追突することで、運転手もしくは同乗者の腰に強い衝撃が加わり、腰椎椎間板ヘルニアが発症する場合があります。

大きな事故の際に生じる場合が多いですが、規模の小さい事故においても、衝突を防御する体勢をとれず、不意に追突されることで発生する場合もあります。

腰椎椎間板ヘルニアの症状

腰椎椎間板ヘルニアの症状として最も多いのは下肢(足)の痛みやしびれです。この症状を坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)と呼びます。下肢痛に加えて、腰痛を引き起こす場合があります。

腰椎椎間板ヘルニアで坐骨神経痛を発症すると、腰やおしり~太ももの後ろ側~ふくらはぎにかけて、広範囲に痛みやしびれを生じます。

腰椎椎間板ヘルニアの診断

腰椎椎間板ヘルニアでは、MRI検査が第一選択となります。腰椎捻挫を疑ってMRI検査を実施したら、腰椎椎間板ヘルニアが見つかったというケースも多くあります。

ほとんどの事案では、交通事故によって腰椎椎間板ヘルニアが生じるわけではありません。事故前から腰椎椎間板ヘルニアのある患者さんが、事故を契機に痛みやしびれが出現したと考えるのが妥当でしょう。

椎間板は骨と骨の間の軟骨のことを指し、「ヘルニア」とは、本来あるべきところから組織が飛び出す現象を指します。つまり、椎間板ヘルニアとは腰の軟骨が飛び出した状態なのです。

腰椎椎間板ヘルニアは、一般の方が想像している以上によくある病気です。生活していると虫歯ができるのと同じように、本人も気付かないうちに腰に椎間板ヘルニアを生じていたというケースが多々あります。

尚、椎間板(軟骨)はレントゲンに写らないため、単純X線像(レントゲン検査)では診断ができません。

腰椎椎間板ヘルニアの検査所見

腰椎椎間板ヘルニアを診断するために特化した検査ではありませんが、診療録(カルテ)や診断書に記載されることの多い検査所見について説明します。

SLRテスト(ラセーグテスト)

ベッドの上に患者さんに仰向けで横になってもらい、膝を伸ばした状態で下肢を持ち上げる検査です。腰椎椎間板ヘルニアで神経根の圧迫があると、下肢を持ち上げた際に強い下肢痛を生じて陽性と判断されます。比較的客観性の高い検査です。

<参考>

【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント

FNSテスト(大腿神経伸展テスト)

FNSテストとは、L2/3椎間板ヘルニアやL3/4椎間板ヘルニアで特異的に陽性になる検査です。患者さんにうつ伏せになってもらい、膝を曲げていきます。太ももの前に痛みやしびれが発生すると陽性です。

<参考>

【医師が解説】SLRとFNSテストはヘルニア後遺症認定のポイント

深部腱反射

ゴムハンマーで患者さんの腱を叩く検査です。患者さんの意思に関係なく反応が現れるため、客観的な検査結果と解釈されます。

腰椎椎間板ヘルニアで圧迫される神経根は、末梢神経に分類されます。末梢神経が圧迫されると、下肢の深部腱反射は低下します。

<参考>

【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

徒手筋力テスト(MMT)

患者さんの筋力を0から5までの6段階で評価するものです。5が正常で、0は筋肉の収縮すら確認できないという評価になります。

腰椎椎間板ヘルニアで神経根が圧迫されると、神経を伝わって筋肉の収縮をおこすことができなくなります。その結果、筋肉が麻痺したり、筋萎縮(筋肉がやせて細くなる)が発生します。

<参考>

【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故

知覚障害の確認

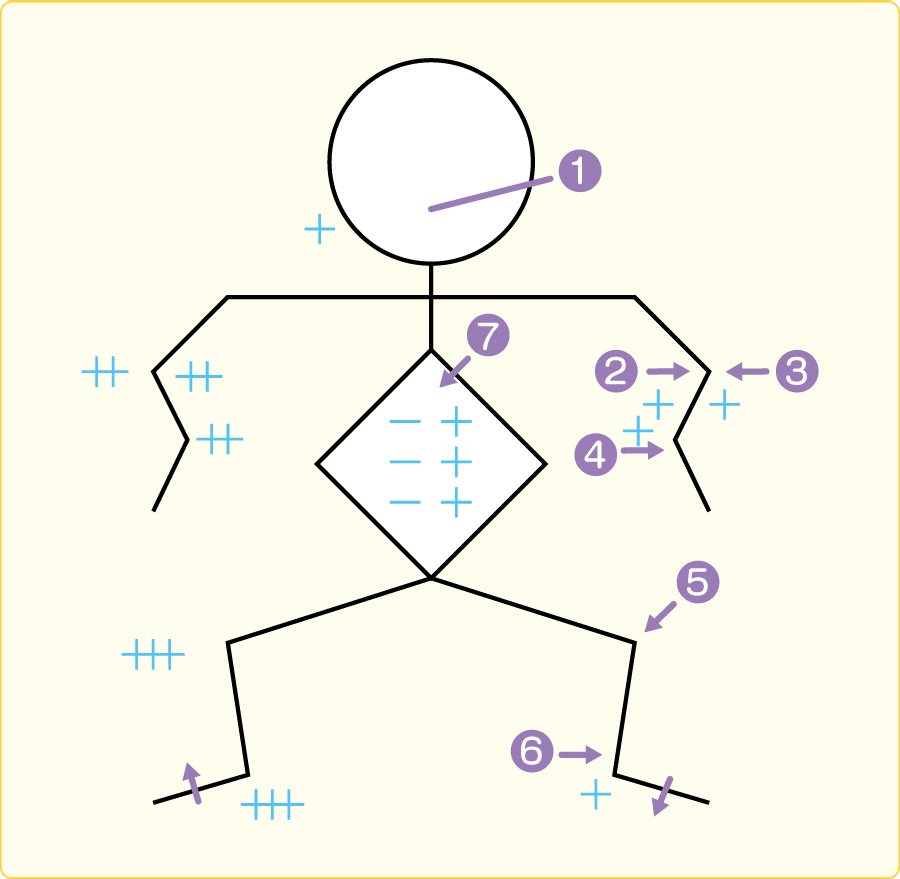

下肢の知覚障害の範囲を調べることで、腰椎のどの神経が障害されているかを予測することが可能です。

例えばL5神経(Lは腰椎)であれば、下腿の外側から母趾にかけて、S1神経(Sは仙骨)であれば、足底といった感じです。

<参考>

【医師が解説】頚椎捻挫の後遺症にマッチしたデルマトームの文献

腰椎椎間板ヘルニアに対する治療

保存療法

下肢の痛みやしびれの強い時期には、局所の安静が重要です。痛み止めの内服や坐薬を使用したり、コルセットを装着することもあります。

痛みやしびれの症状が強い時には、仙骨ブロック(硬膜外ブロック)や神経根ブロックを行うこともあります。足の麻痺症状が出現しない限りは、3ヵ月程度は保存療法を続けることが多いです。

手術療法

保存療法を3ヵ月程度続けても症状が改善しなかったり、足の麻痺や排尿障害が出現すれば、早期の手術が必要です。最近では、脊椎内視鏡手術などの低侵襲な手術も一般的になってきました。

腰椎椎間板ヘルニアで考えられる後遺症

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

局部とは、腰部を指します。神経症状とは、腰椎捻挫に由来する症状を指します。腰痛にかぎらず、お尻の痛み、下肢のしびれや痛みなども含まれます。

12級13号認定のためには、単純X線像(レントゲン検査)やMRI検査で、腰椎椎間板ヘルニアによって神経根が圧迫されていることが必須条件になります。

画像所見と、腰椎椎間板ヘルニアが圧迫している神経根の症状とが一致することも重要です。症状には、足関節や足趾の運動障害や知覚障害、そして深部腱反射の消失も含みます。

<参考>

【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

神経症状に関しても14級9号では、自覚症状(患者さんの訴え)としての痛みで良いのですが、12級13号では、より条件が厳しくなります。

自覚症状だけでは不十分で、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常などの客観的な症状が必要とされます。しびれ(知覚障害)の範囲も、損傷された神経の分布に一致している必要があります。

腰椎椎間板ヘルニアで行われる頻度は非常に低いですが、筋電図や神経伝導検査といった特殊な検査の異常値も客観的な所見に含まれます。

<参考>

【医師が解説】神経伝導速度検査は万能ではない|交通事故

14級9号:局部に神経症状を残すもの

局部とは、腰部を指します。神経症状とは、腰椎捻挫に由来する症状を指します。腰痛に留まらず、お尻の痛み、下肢のしびれや痛みなども含まれます。

将来においても、回復は見込めないと医師が判断した状態であること(症状固定)が前提になります。後遺障害診断書には、症状の常時性が必要で、天気が悪いときに痛いなどの症状では認定されません。

また、交通事故と本人の感じる後遺症状に因果関係が認められることが条件となるため、車体の損傷が少ない交通事故は非該当とされることが多いです。

後遺障害事例: 12級13号に認定されました

- 被害者:46歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

コメント

交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグテスト陽性」と複数箇所に記載されていました。

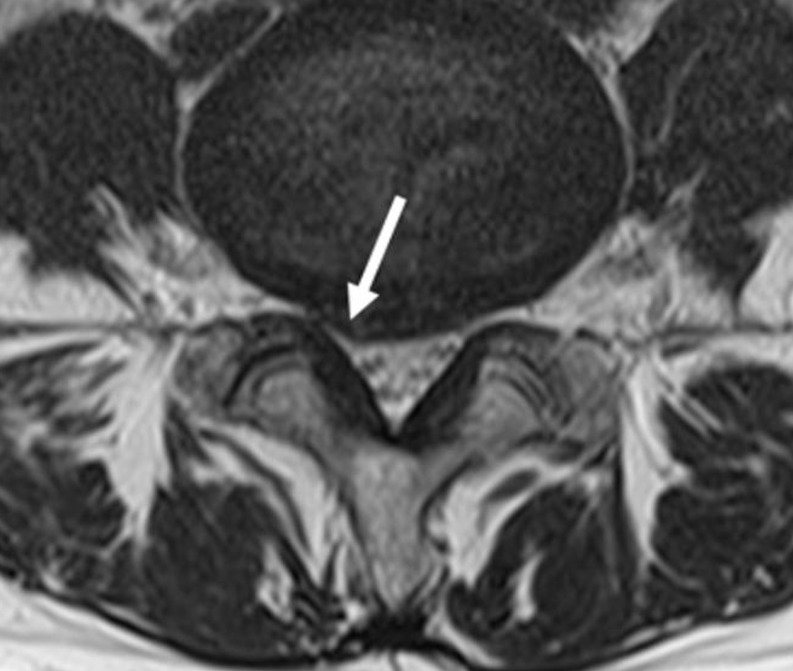

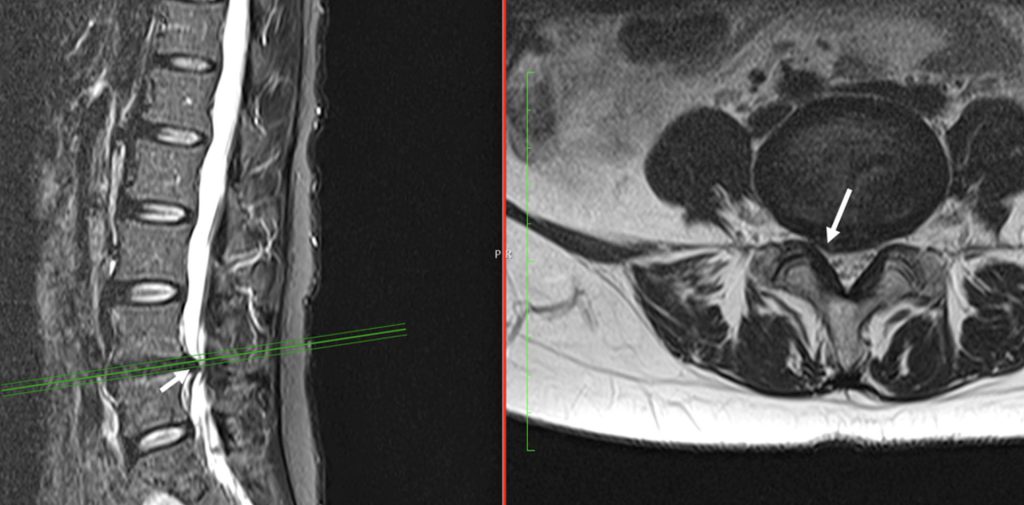

MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。

脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。

初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

下肢の痛みやしびれが持続しているだけでは不十分で、画像所見が必要になります。具体的には腰椎のMRI検査で、腰椎椎間板ヘルニアによる神経根の圧迫を認めることです。

さらにその圧迫されている神経と実際の症状(知覚障害の範囲、深部腱反射の異常、SLRテストが陽性であることなど)が一致していることも必須条件になります。

腰椎椎間板ヘルニアで12級13号が認定される条件は、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫で12級13号が認定される条件とほぼ同じです。

<参考>

【医師が解説】頚椎捻挫(むちうち)の後遺症認定のヒント|交通事故

【医師が解説】腰椎捻挫の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

14級9号:局部に神経症状を残すもの

14級9号は、救済等級としての位置づけでもあり、比較的広い範囲の患者さんが認定される可能性があります。

受傷から一定の期間(約半年が目安になります)通院されていて、その間の通院回数が一定の基準を超えていれば認定の可能性が高まります。

それ以外にも交通事故の規模や画像所見(腰椎のレントゲン検査やMRI検査)も参考にします。一番重要なことは、受傷直後から後遺障害診断書作成にいたるまで、症状に一貫性があることと、持続性があることです。

整骨院に通院しているだけでは不十分で、交通事故の直後から、後遺障害診断書作成に至るまで、定期的に病院やクリニックに通院していることが必須条件となります。

<参考>

【医師が解説】腰椎捻挫の後遺症が非該当になったらHIZの有無を確認

椎間板ヘルニアと事故との因果関係が問題になる例も

14級9号では問題になりませんが、12級13が認定されるためには腰椎椎間板ヘルニアと交通事故との因果関係が問題になる例も散見します。

また、労災事故においては、高率に腰椎椎間板ヘルニアと事故との因果関係が問題になります。

一般的には、交通事故や労災事故が腰椎椎間板ヘルニアの直接の原因だと言えるケースは限られています。

その代表例は、MRI検査における椎間板の高信号変化でしょう。しかし、実臨床で事故が椎間板ヘルニアの原因と言えるのは、かなりの衝撃が腰部に加わった場合のみです。

このため、画像検査だけではなく診療録や医学論文を織り交ぜながら、事故と腰椎椎間板ヘルニアによる症状との因果関係を主張することになります。

<参考>

【医師が解説】腰痛や椎間板ヘルニアは労災認定されるのか|労災事故

腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による腰椎椎間板ヘルニアが後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による腰椎椎間板ヘルニアでお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

交通事故で問題になる怪我のひとつに腰椎椎間板ヘルニアがあります。腰椎椎間板ヘルニアの主な原因は加齢や無理のかかる動作や作業などですが、交通事故が契機に発症するケースも多いです。

腰椎椎間板ヘルニアを発症すると、腰の痛みや下肢のしびれ・痛み(坐骨神経痛)を引き起こす原因となります。

腰椎椎間板ヘルニアはMRI検査ではっきりした所見があることが多いため、等級認定のポイントさえ押さえれば後遺障害等級認定を目指すことができます。

弁護士だけでは専門的な判断を行うことは難しいため、整形外科専門医との綿密な協議が必要になります。腰椎椎間板ヘルニアでお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。