交通事故や転倒など、頭部に強い衝撃を受けることで発症する「外傷性くも膜下出血」。激しい頭痛や嘔吐といった症状が現れ、重篤な場合には意識障害や麻痺などの後遺症が残るケースもあります。

しかし、外傷性くも膜下出血による後遺症は、目に見えにくい高次脳機能障害も多く、自賠責保険の後遺障害認定が難しいケースが少なくありません。

本記事では、外傷性くも膜下出血の後遺障害認定ポイントや、適切な損害賠償金を得るための方法について詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/3/8

Table of Contents

外傷性くも膜下出血とは

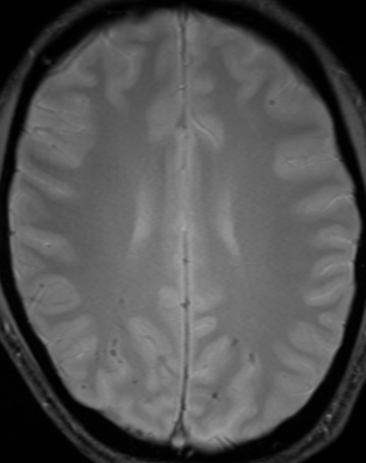

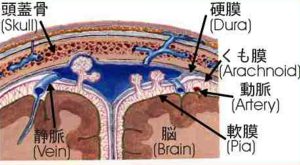

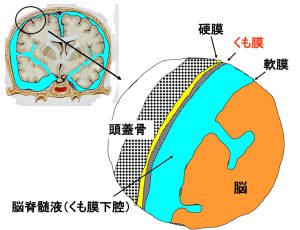

脳の表面は、くも膜という半透明の膜に覆われています。くも膜は脳の外表面を覆う「膜」の部分と、脳と脳の隙間を埋める「くも膜小柱」から成り立っています。

外傷性くも膜下出血とは、頭部外傷によりくも膜と脳の表面の間(くも膜下腔)に出血することをいいます。

外傷性くも膜下出血の原因は?

脳卒中の「くも膜下出血」と混同しやすいですが、両者は明確に区別される必要があります。なぜなら両者の治療方針は全く異なるからです。

内因性(元々存在する病気によるもの)のくも膜下出血は脳動脈瘤破裂が原因のことがほとんどであり、治療の主座はこの破裂した脳動脈瘤の治療になります。

一方、外傷性くも膜下出血は原因が頭部外傷ですので、頭部外傷に対する治療を行います。

外傷性くも膜下出血の症状

頭部打撲に伴う頭痛はありますが、少量のくも膜下出血なら顕著な症状はないことが多いです。くも膜下出血の量や、合併する急性硬膜下血腫や脳挫傷に伴い意識障害を生じることがあります。

むしろこれらの合併する病態が、症状や予後を規定するといえるでしょう。また、内頚動脈や椎骨動脈が破綻するような重篤な外傷性くも膜下出血の場合は残念ながら救命は困難でしょう。

外傷性くも膜下出血の診断

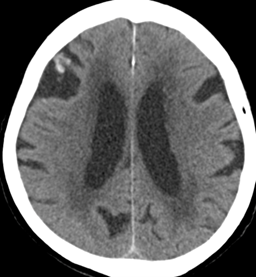

通常、頭部CTで脳と脳の隙間にうっすらと高吸収域(白く映る)のくも膜下出血を認めます。症状が軽く出血が少量の場合は、見逃されることもあるので注意が必要です。頭部MRIでは、T2 FLAIR画像が診断に有用とされています。

頭部CTにて右前頭部に少量の外傷性くも膜下出血を認めます

外傷性くも膜下出血の後遺症

単独の外傷性くも膜下出血なら後遺症を残さずに回復する場合が多いです。急性硬膜下血腫や脳挫傷を合併した場合には、その損傷部位に応じた局所症状(運動麻痺、失語、視野障害など)を残す可能性があります。

びまん性軸索損傷を合併した場合には、高次脳機能障害(記憶力、判断力、集中力などの低下)を残す可能性があります。また、高齢者では頭部外傷の1~2ヶ月後に慢性硬膜下血腫を発症することがあります。

<参考>

外傷性くも膜下出血で考えられる後遺障害

遷延性意識障害

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

遷延性意識障害とは、わかりやすく言うと寝たきりでほとんど言葉を発することがなく、外界からの刺激にほとんど反応することがない状態を言います。

<参考>

遷延性意識障害(植物状態)における医師意見書の有効性|医療鑑定

麻痺

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

麻痺の範囲や程度、介護の有無と程度によって、後遺障害等級が認定されます。尚、麻痺の範囲や程度が、身体所見、MRI検査、CT検査によって証明できることが必要です。

<参考>

【医師が解説】脳挫傷の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

視力障害

|

等級 |

認定基準 |

|

1級1号 |

両眼が失明 |

|

2級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下 |

|

2級2号 |

両眼の視力が0.02以下 |

|

3級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下 |

|

4級1号 |

両眼の視力が0.06以下 |

|

5級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下 |

|

6級1号 |

両眼の視力が0.1以下 |

|

7級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下 |

|

8級1号 |

1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下 |

|

9級1号 |

両眼の視力が0.6以下 |

|

9級2号 |

1眼の視力が0.06以下 |

|

10級1号 |

1眼の視力が0.1以下 |

|

13級1号 |

1眼の視力が0.6以下 |

視力の後遺障害は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)で審査されます。

<参考>

【医師が解説】交通事故と視力低下の因果関係を証明するポイント

外傷性てんかん

等級 | 認定基準 |

5級2号 | 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(以下「転倒する発作等」という。)であるもの |

7級4号 | 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの |

9級10号 | 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかんの発作がほぼ完全に抑制されているもの |

12級13号 | 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |

外傷性てんかんにかかる後遺障害等級は、発作の型、発作回数等に着目して認定されます。

<参考>

外傷性てんかんの後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

外傷性くも膜下出血は後遺障害に認定されにくい?!【弁護士必見】

前述の如く、単独の外傷性くも膜下出血なら後遺症を残さずに回復する場合が多いです。

このため、外傷性くも膜下出血単独では後遺障害の等級認定対象とはなりにくいです。

一方、合併する脳挫傷やびまん性軸索損傷の程度により、身体性機能障害や高次脳機能障害の後遺障害等級が認定されます。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

外傷性くも膜下出血の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、外傷性くも膜下出血の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

外傷性くも膜下出血の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

外傷性くも膜下出血で請求できる損害賠償金

外傷性くも膜下出血で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

外傷性くも膜下出血でよくある質問

交通事故での外傷性くも膜下出血の受傷機序

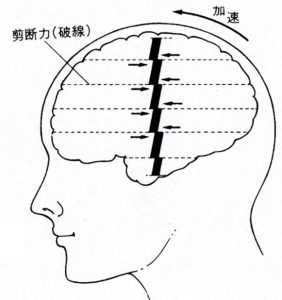

交通事故で頭部外傷を負った場合、脳が勢いをもって振られます(回転加速)。この時、脳に逆向きの力が加わり(剪断力)、架橋静脈(脳の表面の静脈)に代表される脳表の血管が破綻します。

破綻した血管からくも膜下腔に出血が起こり、(外傷性)くも膜下出血となります。

非常に稀ですが、かなり大きな剪断力が加わった場合には、くも膜下腔に存在する内頚動脈や椎骨動脈が破綻して、重篤なくも膜下出血を生じることがあります。

また、交通事故で外傷性くも膜下出血を生じた場合は、血管の検査をして出血の原因が内因性のくも膜下出血ではないことを確認する必要があります。運転中に脳動脈瘤が破裂してくも膜下出血を発症した可能性もあるからです。

外傷性くも膜下出血に対する治療

保存療法

くも膜下出血そのものに対する外科的な治療は行わないことがほとんどです。小さな静脈からの出血なら自然に止血されて、くも膜下腔の出血は脳脊髄液によって流されて綺麗になるからです。

約半数は24時間以内に画像上の所見は消失します。くも膜下出血が少量の場合は、血圧管理や内服薬の管理など行います。

血をさらさらにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)を定期的に内服されている方には、薬の必要性と出血を助長させる危険性とを天秤にかけて休薬期間を決めます。

手術療法

外傷性くも膜下出血には、急性硬膜下血腫を合併することが多く、この程度により頭蓋骨を開けて血腫を取り除く手術(開頭血腫除去術)を行うかどうか判断します。

急性硬膜下血腫により脳が圧迫される脳ヘルニアという状態になると、命の危険が生じます。

その場合は緊急で開頭血腫除去術と頭蓋骨を大きく取り除いて脳の腫れに備える減圧開頭術を必要とします。高齢者では元々脳が萎縮していることが多いため、頭蓋骨を戻すこともあります。

また、内頚動脈や椎骨動脈が破綻しているような場合は、緊急で脳カテーテル手術による母血管閉塞術(太い動脈の血管ごとコイルで閉塞させる)の適応になります。ただし救命は極めて難しいでしょう。

まとめ

交通事故による頭部外傷で受傷することの多い「外傷性くも膜下出血」について解説しました。

くも膜下出血が少量でも、びまん性脳損傷を起こしていることがありますので、CT検査だけではなく、MRI検査も依頼すべきでしょう。

外傷性くも膜下出血の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。

※ 本コラムは、脳神経外科専門医の高麗雅章医師が解説した内容を、弊社代表医師の濱口裕之が監修しました。