交通事故や転倒などで背骨を痛めると、「椎体骨折」や「圧迫骨折」という診断を受けることがあります。

これらの骨折はどちらも脊椎に生じるものですが、厳密には違いがあるのでしょうか?また、それぞれの症状や治療法にはどのような特徴があるのでしょうか?

本記事では、椎体骨折と圧迫骨折の定義や症状、原因、治療法、さらには後遺障害の等級認定について詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/3/14

Table of Contents

椎体骨折と圧迫骨折に違いはある?

椎体骨折とは何か

椎体骨折とは、脊椎を構成する椎骨の中央部分である椎体の骨折です。椎体は、脊椎の主要な支持構造であり、体重や外力を支える役割を担っています。

この部分が骨折すると、背骨全体の安定性が損なわれて、痛みや神経症状が生じる可能性があります。椎体骨折は、骨粗鬆症など、骨の強度が低下した状態で発生しやすいとされています。

圧迫骨折とは何か

圧迫骨折は、椎体が上下からの圧力により潰れるように変形する椎体骨折の一種です。特に高齢者や骨粗鬆症の患者に多く見られ、軽微な外力や日常的な動作でも発生するケースがあります。

症状としては、突然の背中や腰の痛みが典型的で、動作時に痛みが増強して、安静時には軽減する傾向があります。

圧迫骨折は椎体骨折の一種

圧迫骨折は、椎体骨折の中でも特に椎体が圧縮されて潰れるタイプの骨折を指します。つまり、圧迫骨折は椎体骨折の一形態です。

圧迫骨折は、椎体の構造が上下方向の圧力によって変形することで発生します。このため、圧迫骨折は椎体骨折のカテゴリーに含まれます。

臨床的には椎体骨折は圧迫骨折とほぼ同じ

臨床現場において、椎体骨折と圧迫骨折はしばしば同義語として扱われます。特に、骨粗鬆症などで骨がもろくなった状態で発生する椎体の圧潰は、圧迫骨折と呼ばれます。

ただし、椎体骨折には他にも破裂骨折などのタイプが存在しており、これらは圧迫骨折とは異なるメカニズムや症状です。

したがって、具体的な診断や治療方針を決定する際には、骨折の詳細なタイプを把握することが重要です。

椎体骨折と圧迫骨折の症状

圧迫骨折は腰痛が主な症状

圧迫骨折は、椎体が上下からの圧力により潰れるように変形する骨折で、特に高齢者や骨粗鬆症の患者に多く見られます。

主な症状は突然の腰痛で、動作時に痛みが増して、安静時には軽減します。適切な治療を行わないと、骨が癒合せずに偽関節となり、慢性的な腰痛や神経症状を引き起こす可能性があります。

椎体骨折では神経麻痺を併発する可能性もある

椎体骨折は、脊椎を構成する椎体の骨折全般を指しており、その中には圧迫骨折も含まれます。

骨折の程度や部位によっては、骨片が脊髄や神経根を圧迫して、下肢のしびれや筋力低下、排尿障害などの神経麻痺症状を併発する可能性があります。

特に、骨癒合が不完全な場合や偽関節が生じた場合、これらの神経症状が現れるリスクが高まります。

以上より、圧迫骨折は主に腰痛が中心であるのに対して、椎体骨折全般では神経麻痺を併発する可能性があることがわかります。

椎体骨折と圧迫骨折の原因とリスク要因

椎体骨折の主な原因

椎体骨折は、以下のような原因で受傷します。

高エネルギー外傷

交通事故や高所からの転落など、大きな外力が加わることで、健常な骨でも骨折が生じることがあります。

骨粗鬆症

骨密度の低下により骨が脆くなると、軽微な外力でも骨折が発生しやすくなります。

病的骨折

骨腫瘍や転移性骨腫瘍など、骨の病変が存在すると、通常では骨折しない程度の外力でも骨折が起こる可能性があります。

圧迫骨折の原因と受傷リスク

圧迫骨折は、椎体が上下からの圧力により潰れるように変形する骨折で、特に以下の要因が関与します。

骨粗鬆症

骨密度の低下により、軽微な外力や日常生活の動作でも椎体が圧潰しやすくなります。

高齢

加齢に伴い骨密度が低下するため、高齢者は圧迫骨折のリスクが高まります。

性別

女性は閉経後のホルモン変化により骨密度が低下しやすく、圧迫骨折のリスクが高いとされています。

既往歴

過去に圧迫骨折を経験していると、再発のリスクが高まります。

これらの要因を理解し、骨粗鬆症の予防や適切な生活習慣を心掛けることが、椎体骨折や圧迫骨折のリスク軽減につながります。

椎体骨折と圧迫骨折の治療法

椎体骨折の治療選択肢

椎体骨折の治療は、骨折の程度や患者さんの状態によって異なります。主な治療法には、保存療法と手術療法があります。

保存療法では、安静、コルセット装着、薬物療法などを行い、骨折の自然治癒を促します。

手術療法では、骨折部位を固定する手術や、骨セメントを注入する椎体形成術などが行われます。

圧迫骨折に対する一般的な治療法

圧迫骨折の一般的な治療法は、保存療法が中心となります。安静、コルセット装着、鎮痛薬の使用などにより、痛みを緩和して、骨折の治癒を待ちます。

骨粗鬆症が原因の場合は、骨粗鬆症の治療も並行して行います。重度の圧迫骨折や、保存療法で改善が見られない場合には、手術療法が検討されます。

手術と保存療法の比較

手術療法は、保存療法に比べて早期の疼痛緩和や活動性向上が期待できますが、手術に伴うリスクも伴います。

保存療法は、手術リスクがないですが治療に時間がかかります。どちらの治療法を選択するかは、年齢、骨折の程度、神経症状の有無、全身状態などが考慮されます。

椎体骨折や圧迫骨折の後遺障害

交通事故で受傷した椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害には、以下のような5つの障害があります。

- 脊柱の変形障害(6級、8級、11級)

- 脊柱の運動障害(6級、8級)

- 脊柱の荷重機能障害(6級、8級)

- 局部の神経障害(12級、14級)

- 脊髄損傷の後遺障害

脊柱の変形障害(6級、8級、11級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。

この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。脊柱変形障害の詳細については、こちらのコラム記事を参照してください。

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

具体的な胸椎圧迫骨折の後遺障害8級の画像を知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

11級7号:脊柱に変形を残すもの

下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

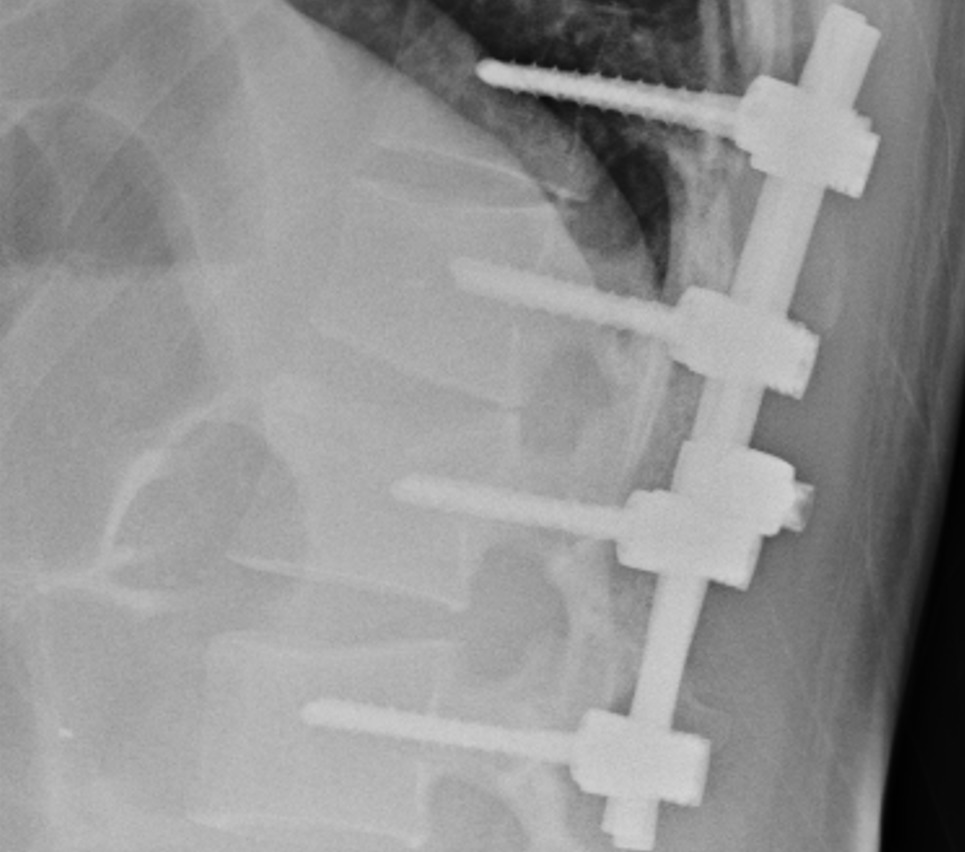

- 脊椎固定術が行われたもの

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

脊柱の運動障害(6級、8級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。

- 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの

脊柱の運動障害を詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

脊柱の荷重機能障害(6級、8級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの |

8級2号 | 脊柱に荷重機能障害を残すもの |

年間1000事案の取り扱いがある弊社においても、椎体骨折や圧迫骨折で脊柱の荷重機能障害に認定された事案の経験はほとんど存在しません。

その理由は、ほとんどの事案は脊柱の変形障害で処理されるためと思われます。

実臨床で、脊柱の荷重機能障害に認定される可能性がありそうな事案は、圧迫骨折後の偽関節ではないでしょうか。

若年者では少ないですが、高齢者では圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になる症例は珍しくありません。

このような症例では頑固な腰背部痛が残るため、コルセットを常用せざるを得ない症例を散見します。

6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの

頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの

- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの

頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの

- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱の荷重機能障害を詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

圧迫骨折後遺症による神経障害(12級、14級)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

レントゲン検査やCT検査で、椎体骨折や圧迫骨折の存在を確認できるものです。このため、画像検査で圧迫骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

レントゲン検査やCT検査では圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。

MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。

脊髄損傷の後遺障害

脊椎圧迫骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、こちらのコラム記事を参照してください。

椎体骨折や圧迫骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害認定には、さまざまなピットフォールがあります。

特に、脊柱の変形障害は、後遺障害に認定されても、労働能力喪失率や労働能力喪失期間で高率に争いになります。

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害認定に関するポイントは、こちらのコラム記事にまとめています。興味のある方はご参照ください。

<参考>

椎体骨折や圧迫骨折の後遺障害認定事例

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害8級2号認定事例

事案サマリー

- 被害者:35歳

- 初回申請:11級7号

- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)

自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。

弊社の取り組み

弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害11級7号認定事例

事案サマリー

- 被害者:60歳

- 被害者申請:14級9号

- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。

被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。

弊社の取り組み

弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した椎体骨折(圧迫骨折)の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

まとめ

椎体骨折とは、背骨を構成する椎体の骨折全般を指しており、主に外力や骨粗鬆症が原因です。

一方、圧迫骨折は椎体骨折の一種で、上下からの圧力で潰れる骨折です。圧迫骨折は高齢者や骨粗鬆症の方に多く見られ、症状は腰痛が中心です。

椎体骨折全般では、破裂骨折など神経麻痺を伴うケースもあります。治療は保存療法と手術療法がありますが、原因や症状によって選択されます。

椎体骨折(圧迫骨折)の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。