交通事故で発生する重度外傷のひとつに脊髄損傷があります。脊髄損傷は手足を動かす神経の傷害なので、後遺症を残しやすい外傷です。

本記事は、脊髄損傷で残った後遺症が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/5/11

Table of Contents

脊髄損傷とは

頚髄損傷は首にある神経の傷害

脊髄損傷は背骨の中にある神経の傷害です。例えば、首の脊髄損傷(頚髄損傷)では、手足が動かなくなる四肢麻痺をきたします。また、首の脊髄には、呼吸をコントロールする部分があります。

頚髄損傷によって呼吸をコントロールする神経組織が損傷されると呼吸を上手にできなくなります。このため、頚髄損傷では交通事故後に肺炎をわずらって命を落とされる方もいます。

頚髄損傷では、その他にも自律神経の障害によって血圧が下がったり、心臓の機能が損なわれることもあります。また、排泄(大便、小便)機能も失われます。手足や胴体の感覚が失うため、褥瘡(床ずれ)ができることもあります。

手足が動かなくなっても、電動車いすを使って社会復帰される方もいます。しかし、高齢者では寝たきりになってしまう例も少なくありません。

胸髄損傷や腰髄損傷は背中や腰骨の中にある神経の傷害

背中や腰の脊髄損傷(胸髄損傷、腰髄損傷)では、両手の機能は残りますが、両足が動かなくなります。そして排泄(大便、小便)の機能も失われます。歩行できなくなると、移動は車椅子で行います。

脊髄損傷では、損傷した部位よりも末梢の深部腱反射が亢進して、痙性(けいせい)麻痺になります。麻痺した筋肉は、萎縮してやせ細ります。感覚障害については、程度や自覚症状が多彩で、知覚の消失、鈍麻、過敏、しびれ、痛みとして表現されます。

交通事故での脊髄損傷の受傷機序

シートベルトやエアバックの普及で、一昔前と比べると脊髄損傷になる人は減りましたが、今でも車やバイクの事故で脊髄損傷になることがあります。

背骨に大きな外力が加わり、骨折や脱臼すると、脊髄にもダメージがおよびます。末梢神経と比べて脊髄は繊細な組織です。一度損傷を受けると麻痺が回復しにくいことが特徴です。

骨折や脱臼を伴わない脊髄損傷の場合は、追突事故のむちうちと同じようなメカニズムで麻痺がでることもあります。

脊髄損傷の診断

交通事故で脊髄損傷になると、救急車で大きな総合病院に搬送されることがほとんどです。そこで、CTやMRIの検査をして、脊髄損傷と診断されます。

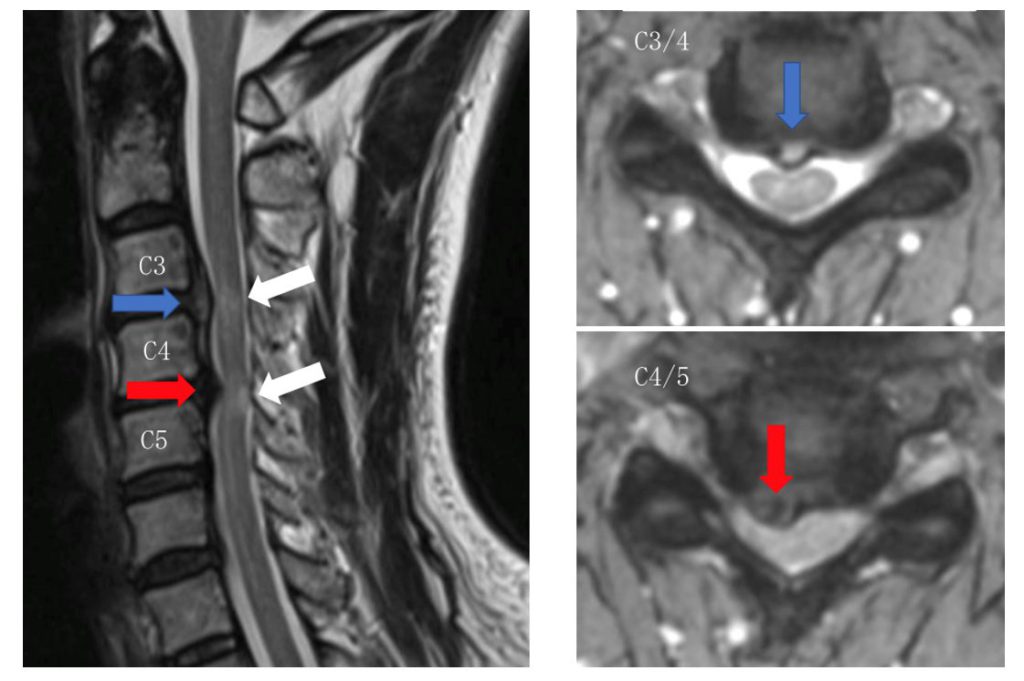

脊髄損傷の診断にはMRI検査が必須です(骨折はCTで診断できますが、脊髄の状態はMRIをとらないと評価できません)。骨折や脱臼を伴う脊髄損傷の診断は容易です。

最近は、骨折や脱臼を伴わない脊髄損傷(非骨傷性脊髄損傷)が増えています。もともと加齢や変性、後縦靭帯骨化症などが背骨にあると、神経の通り道(脊柱管)が狭くなっています。

その状態で交通事故にあうと、軽微な外傷であたっとしても、骨折を伴わずに脊髄がダメージをうけてしまいます。医学的には非骨傷性頚髄損傷あるいは中心性脊髄損傷と呼ばれています。

交通事故のあとから手足にしびれが残っている場合は、主治医と相談して、後遺障害診断書作成前にかならず首のMRIを評価してもらいましょう。

<参考>

【医師が解説】非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイント

【医師が解説】中心性脊髄損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故

脊髄損傷と脊椎損傷の違い

脊椎損傷とは、背骨の損傷です。背骨が損傷を受けると背骨の中を通っている脊髄という神経も損傷されるケースが多いです。しかし、背骨のみが損傷されて脊髄は無事であるケースも存在します。

脊髄損傷は背骨の損傷にとどまらず、背骨の中の脊髄にまで損傷が及んだ状態です。一方、高齢者では背骨の損傷が無いにもかかわらず、脊髄のみ損傷されるケースもあります(非骨傷性脊髄損傷)。

<参考>

【医師が解説】頚椎骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

【医師が解説】非骨傷性頚髄損傷が後遺障害認定されるポイント

脊髄損傷に対する治療

背骨が骨折したり、脱臼している場合はボルトで固定する必要があります。グラグラしている背骨にチタン製のネジを入れて、背骨を安定化させます。

骨折を治すことはできますが、脊髄に生じたダメージは、今の医学では治すことが難しいです。手術の目的は脊髄にできた傷を治すことではなく、グラグラしている背骨をボルトで支えることです。

脊髄損傷になると入院のリハビリが数ヶ月、長いと1年を超えることも珍しくありません。歩行が可能になる患者さんもいますが、後遺症が回復せずに、車椅子や電動車いすで退院される方も大勢います。

高齢者の場合は、自宅に帰ることができず施設に入所することもあります。

現在脊髄損傷に対する先進医療として、2019年5月からヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞(ステミラック)を用いた治療やその他の幹細胞を用いた再生医療の試みが開始されています。

全国どこの病院でも治療が可能なものではありませんので、主治医と相談が必要になるでしょう。

脊髄損傷が治る可能性

受傷直後の脊髄ショック期には完全麻痺であった場合にも、脊髄損傷の程度によっては少し不完全麻痺に回復するケースもあります。

しかし、脊髄が損傷すると神経細胞が再生しません。このため、慢性期になって安定化した脊髄損傷の麻痺が回復することはありません。

一方、前述のように脊髄損傷に対する間葉系幹細胞を用いた再生医療が先進医療に適応されました。まだ十分な効果があるとは言えない治療ですが、脊髄損傷の患者さんに一縷の希望が出現したと言えるでしょう。

脊髄損傷の検査

脊髄損傷の画像検査

MRI検査

脊髄損傷で実施するべき検査の筆頭はMRI検査です。脊髄損傷には骨折や脱臼の無い非骨傷性頚髄損傷(中心性脊髄損傷)もあります。

これらの脊髄損傷では、レントゲン検査やCT検査で外傷性の異常所見が存在しません。MRI検査を実施して、脊髄損傷の高位を確認する必要があります。

<参考>

CT検査

脊髄損傷では、脊椎の骨折や脱臼を伴っているケースが多いです。背骨の状況を把握するには、CT検査がベストです。

このため、診断・治療において、CT検査はMRI検査と並んで必須と言えるでしょう。

<参考>

【医師が解説】頚椎骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

レントゲン検査

レントゲン検査は、最も簡便にできる画像検査です。精度はMRI検査やCT検査に劣りますが、脊髄損傷で最初に実施するべき検査です。

また、レントゲン検査はMRI検査やCT検査と異なり、頚椎の前後屈などの動的な評価が可能です。

脊髄損傷の身体検査

徒手筋力テスト

徒手筋力検査は筋力の評価方法で、それぞれの筋肉がどの程度筋力が低下しているかを数字で表します。徒手筋力検査の検査結果は、6段階で表します。正常が5で、筋肉の収縮が全く認められない状態が0です。

脊髄損傷の評価や治療方針を決定するために、徒手筋力テストは非常に重要な情報です。脊髄損傷では、徒手筋力テストが必須と言えます。

<参考>

【医師が解説】徒手筋力検査は後遺症12級認定のポイント|交通事故

深部腱反射

深部腱反射とは、ゴムハンマー等で腱を叩いた刺激に反応して起こる不随意かつ瞬間的な筋肉の収縮です。深部腱反射は刺激に対して反射弓を通じて起こる自動的な筋収縮なので、筋肉を動かそうとする自発的な意志は不要です。

深部腱反射の検査結果は、正常(+)、軽度亢進(2+)、亢進(3+)、低下(±),消失(-)などの記号で記載されます。

深部腱反射は、脊髄損傷の評価、予後判定、治療方針を決定するために重要な情報です。脊髄損傷では、深部腱反射の評価が必須と言えます。

<参考>

【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

脊髄損傷の後遺症

頚髄損傷の後遺症

首(頚椎)で、脊髄損傷になると手足が動かなくなります(四肢麻痺)。脊髄損傷になると呼吸を上手にできなくなるので、交通事故後に肺炎をわずらって命を落とされるかたもいます。

その他にも自律神経の障害によって血圧が下がったり、心臓の機能が損なわれることもあります。また、排泄(大便、小便)の機能も失われてしまいます。手足や胴体の感覚が失われてしまうため、褥瘡(床ずれ)ができることもあります。

手足の機能が失われたとしても、電動車いすなどを使って社会復帰される方も大勢いますが、高齢者だと寝たきりになってしまうこともあります。

胸髄損傷や腰髄損傷の後遺症

背中や腰で、脊髄損傷になると手の機能は残りますが、両足が動かなくなります。そして排泄(大便、小便)の機能も失われてしまいます。歩行できなくなると、移動は車椅子で行うことになります。

中枢神経の損傷では、深部腱反射が亢進して、痙性(けいせい)麻痺になります。麻痺した筋肉は、萎縮してやせ細ります。感覚障害については、程度や自覚症状が多彩で、知覚の消失、鈍麻、過敏、しびれ、痛みとして表現されます。

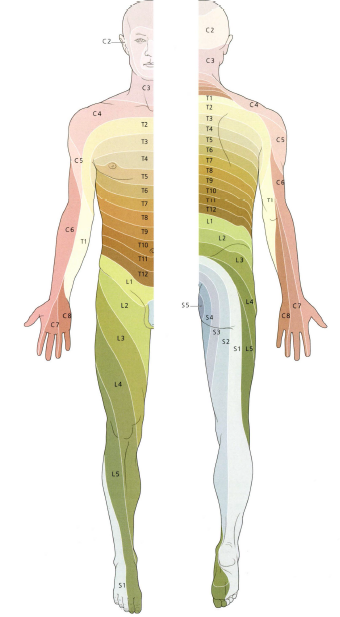

脊髄損傷レベル別の後遺症

C2-C4の脊髄損傷

手足と体幹の筋肉が麻痺します。呼吸する筋肉も麻痺するので、自分で呼吸することもできません。生存するためには人工呼吸が必要です。

C5の脊髄損傷

肩や肘を曲げることができます。手首を動かすことはできません。全介助に近い部分介助が必要です。

C6の脊髄損傷

手首を背屈(伸展)することが可能ですが、肘を伸ばすことはできません。

C7の脊髄損傷

肘を伸ばすことできます。車いすとベッドやトイレ間の移乗が可能なので、自立に近い部分介助と言えます。

C8の脊髄損傷

手指を曲げることが可能なので、車いすを利用した日常生活動作(ADL)が自立します。

T5-T8の脊髄損傷

両脚と胴体の下半分が麻痺します。腹筋と背筋が麻痺するので、座っている姿勢の保持が難しくなります。

T9-L2の脊髄損傷

自力で座っている姿勢を保持できますが、両脚は麻痺しています。このため、自力歩行は不可能です。

L3の脊髄損傷

自分の力で膝を伸ばすことができるため、装具を用いた実用的な歩行が可能になります。

脊髄損傷の合併症

呼吸器合併症

脊髄損傷の中でも、首の部分で傷害を受ける頚髄損傷(C2-C4の脊髄損傷)では、手足だけでなく呼吸する筋力まで麻痺します。C5以下の脊髄損傷であっても、呼吸する力が弱くなるため、肺炎を起こしやすくなります。

循環器合併症

脈拍が遅くなったり、体の向きを変えた時に低血圧になりやすいです。手や足を動かせないため、深部静脈血栓症を併発しやすくなります。

消化器合併症

胃腸などの消化器の動きが悪くなるため、腸閉塞を合併することがあります。

泌尿器合併症

脊髄損傷の多くで、排尿機能が障害されます。このため、尿路感染症を併発しやすいです。尿路感染症が悪化して敗血症に至ることもあります。

褥瘡

脊髄損傷のために、自力で体位を変えたり寝返りを打てなくなります。臀部などが長時間圧迫されていると、その部分の組織が壊死を起こします。

また、脊髄損傷では感覚を失っているため、圧迫された部位の痛みを感じません。このことも原因となって、褥瘡が発生しやすくなります。脊髄損傷の患者さんに褥瘡が発生すると、治療が難しくなります。

自律神経障害

T6以上の脊髄損傷では、頭痛や発汗などを症状とする交感神経反射で、発作性高血圧を起こします。

予防のためには、尿路(おしっこを貯め過ぎない)や直腸管理(便秘の予防)が重要です。また、検査や手術の際には、十分な麻酔が必要なケースがあります。

脊髄損傷の種類と分類

完全麻痺と不全麻痺

脊髄が損傷された程度によって、完全麻痺と不全麻痺に分かれます。完全麻痺は損傷した脊髄高位以下の身体が動かなくなり、感覚も感じません。

一方、不全麻痺は身体が少し動き、また感覚も鈍いながら存在するケースが多いです。

中心性脊髄損傷

中心性脊髄損傷は脊髄中心部の傷害

中心性脊髄損傷は、首の脊髄(頚髄)に発生する不全麻痺の一種です。脊髄の中央部分がダメージを受けやすいことから、中心性という呼び名がついています。

最近では、中心性脊髄損傷のことを、非骨傷性頸髄損傷(骨折を伴わない脊髄損傷)と呼ぶようになりました。

中心性脊髄損傷の症状

中心性脊髄損傷では、脊髄の完全麻痺と比べると症状が軽傷であることが特徴です。

具体的には、上肢の麻痺に比べると下肢の麻痺が軽傷であること、受傷から数日で症状が軽快する人が多いことなどがあげられます。

両腕から手にかけての強いしびれや脱力感があるものの、両脚には目立った症状が無い事案も多いです。

中心性脊髄損傷の予後

中心性脊髄損傷であっても、生涯にわたって箸が使えないほど上肢の機能が失われてしまうこともあり、後遺症の程度はさまざまといえます。

後遺症が残らず完全に回復する人もいれば、手足に軽度のしびれや運動麻痺が残る人、箸が使えず杖が無いと歩けないほど重度な後遺症が残る人もいます。

<参考>

【医師が解説】中心性脊髄損傷が後遺症認定されるポイント|交通事故

【日経メディカル】中心性脊髄損傷というアヤシイ傷病名

フランケル分類

臨床的には、フランケル(Frankel)分類がよく用いられています。脊髄損傷の重症度を、患者さんの日常生活動作で評価する分類です。

フランケルA:Complete(完全麻痺)

損傷高位以下の運動知覚完全麻痺です。

フランケルB:Sensory only(知覚のみ)

運動能力(筋力)は完全麻痺で、知覚のみがある程度ある状態です。

フランケルC:Motor useless(運動不全)

損傷高位以下の筋力は少しあるが、実用性はない状態です。

フランケルD:Motor useful(運動あり)

損傷高位以下の筋力に実用性がある状態です。具体的には補助具(もしくは補助具無し)で歩行可能です。

フランケルE:Recovery(回復)

症状が無い状態です。深部腱反射の異常が存在するケースはあります。

<参考>

【医師が解説】深部腱反射は12級の後遺症認定のポイント|交通事故

脊髄損傷の後遺障害認定の考え方

脊髄損傷における後遺障害の等級評価は難しいです。ここでは、臨床医の目線で自賠責認定基準の評価を解説したいと思います。

脊髄損傷による四肢麻痺の評価

まず「介護が必要か否か」で、2級以上と3級以下に分けられます。介護が必要(要介護)なら、2級以上となります。ここで言う要介護とは独りで外出できるか否かが境目です。

3級以下の介護が不要な事案では「どの程度の労働ができるのか」が等級の認定基準となります。主に労働能力に影響を与えるのは四肢麻痺の程度です。

つまり四肢麻痺の程度で、3級~12級のどの等級に該当するのかを評価します。実臨床では被害者の移動能力によって、3級~12級が判断されます。

脊髄損傷に合併した後遺障害の評価

脊髄損傷による四肢麻痺以外にも、脊椎骨折や膀胱直腸障害などの胸腹部臓器障害を併発することがあります。いずれも別系統の障害なので、脊髄損傷と併合して評価されそうですね。

しかし実際には、これらの障害が等級に影響を及ぼすのは、四肢麻痺による労働能力喪失による等級を上回るときのみです。つまり四肢麻痺と同等級以下では、併合の対象にならないのです。

そして、8級以上の等級が2つある場合にも、単純に2級繰り上げして4級になるわけではなく、総合評価として1級繰り上げに留まる事案が多いです。

【具体例1】

- 通常の労務に服することができる程度の四肢麻痺:12級13号

- 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号

- 通常の併合なら10級ですが、総合評価として9級

【具体例2】

- 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号

- 頚椎脱臼骨折に対して頚椎前方固定術施行:11級7号

- 総合評価として9級

【具体例3】

- 軽易な労務にしか服せない程度の四肢麻痺:7級4号

- 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが著明な脊柱後弯が残存:6級5号

- 総合評価として5級

【具体例4】

- 通常の労務に服することができるが職種が制限される程度の四肢麻痺:9級10号

- 胸椎脱臼骨折に対して胸腰椎後方固定術を施行したが脊柱に中程度の脊柱後弯が残存:8級

- 外貌の醜状障害:12級14号

- 脊髄障害9級の1つ上が7級のため、総合評価として7級

- 更に外貌の醜状障害と併合して6級

四肢麻痺による労働能力喪失による等級が、それ以外の障害を下回るときにのみ併合されるのは、実臨床の立場では理解に苦しみます。しかし、自賠責認定基準がそのようになっているので仕方ありません。

脊髄損傷後遺症の後遺障害

神経障害(麻痺)

後遺障害1級1号

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

- 高度の四肢麻痺が認められるもの

- 高度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

高度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作(物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩行すること)ができない状態

- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの

- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

後遺障害2級1号

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

- 中等度の四肢麻痺が認められるもの

- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの

- 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

後遺障害3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの

- 軽度の四肢麻痺が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

中等度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

後遺障害5級2号

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

- 軽度の対麻痺が認められるもの

- 一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)が認められるもの

軽度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)の具体例は以下のごとくです。

- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの

- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

後遺障害7級4号

せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

- 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

一下肢の中等度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

後遺障害9級10号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

- 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの

一下肢の軽度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

後遺障害12級13号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

- 運動性、支持性、巧緻性(手の細かい動き)及び速度についての障害はほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

胸腹部臓器の障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、膀胱直腸障害などの胸腹部臓器の障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害が麻痺の範囲と程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。

このようなケースでは、随伴する胸腹部臓器の障害の後遺障害等級を下回りません。

【具体例】

- 麻痺:12級13号

- 膀胱直腸障害:11級10号

- 総合評価として9級10号に認定される

<参考>

【医師が解説】内臓破裂の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

【医師が解説】小腸切除の後遺症|交通事故の後遺障害

脊柱の変形障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、脊椎固定術などの脊柱の障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

ただし、脊髄損傷に伴う脊柱の障害が麻痺の範囲と程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。

このようなケースでは、随伴する脊柱の障害の後遺障害等級を下回りません。

【具体例1】

- 麻痺:7級4号

- 脊柱の著しい変形:6級5号

- 総合評価として5級2号に認定される

【具体例2】

- 現症として頚椎椎体骨折による脊柱の変形:11級7号

- 既存症として頚椎椎間板ヘルニアに対して頚椎前方固定術施行:11級7号

- 併合して10級相当、既存障害11級7号の加重障害

<参考>

【医師が解説】圧迫骨折の後遺症が等級認定されるポイント

骨盤骨等の変形障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、脊椎固定術などの際の採骨によって骨盤骨等の変形障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

【弁護士必見】脊髄損傷後遺症の後遺障害認定ポイント

MRIで所見が無いケース

四肢麻痺が高度にもかかわらず画像所見に乏しいケースです。このような事案では、3テスラのMRIで再撮像、中心性脊髄損傷ではMRIで画像所見の無い症例も存在することを医師意見書で主張します。

既往症として脊髄空洞症や脊髄軟化症が存在するケース

このような事案では、受傷後早期のMRI、および慢性期のMRIを撮像して、所見に変化があるのかを精査します。経時的に変化があれば、画像鑑定や医師意見書で事故との因果関係を主張できます。

四肢麻痺の一貫性を否定されたケース

多発外傷で意識障害のある事案では、搬送時に正確な四肢の神経学的所見を記録することが困難です。このような状況で初診時の四肢麻痺の存在を否定された事案では、診療録を精査して医師意見書で四肢麻痺の一貫性を主張します。

画像所見と神経学的所見が一致しないケース

特に頚髄では、脊椎の受傷高位と脊髄の受傷高位に1~2椎間のずれがあります。自賠責保険では脊椎の受傷高位しかみていない事案が散見されます。このような事案では、医師意見書で画像所見と障害高位が一致していることを主張します。

むちうちが中心性脊髄損傷と診断されたケース

むちうち(頚椎捻挫)にもかかわらず、中心性脊髄損傷という診断名がついている事案を散見しますが、自賠責保険のイメージは非常に悪くなります。

その理由は、主治医の診断能力に対する自賠責保険の疑念です。交通事故後に両手のしびれが出現しただけで、中心性頚髄損傷と診断されているケース珍しくありません。

このような事案では、12級13号はもちろんのこと、14級9号の可能性も通常より低くなります。自賠責保険の建て付けは、中枢神経の最下級は12級13号だからです。

それでも、14級9号認定可能性はゼロではありません。がんこな両手しびれが残っている場合には異議申し立てする価値はあると考えます。

<参考>

【日経メディカル】中心性脊髄損傷というアヤシイ傷病名

中心性脊髄損傷の後遺障害12級13号認定事例

事案サマリー

- 被害者:70歳代 男性

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:12級13号(通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの)

弊社の取り組み

受傷直後に両手足のしびれと運動麻痺があり、骨折を伴わない頚髄損傷の状態でした。受傷直後のMRIでも、脊髄の圧迫を認めました。運動麻痺は2週間ほどで回復し、歩行可能になったことから非該当と判断されました。

診療録を詳細に確認すると、後遺障害診断書作成時にも両手の巧緻性障害(細かい動きが難しい)があり、深部腱反射の異常も認めました。受傷直後の麻痺の状態、MRIの評価を行い、医師意見書を作成したところ、12級13号が認定されました。

骨折を伴わない脊髄損傷(非骨傷性頚髄損傷)については、かかりつけ医がMRIで見落としている可能性もあるため、異議申立ての場合は、脊椎脊髄の専門医が画像を確認することが重要です。

脊髄損傷の後遺症まとめ

脊髄損傷は脊椎の骨折や脱臼を伴うことが多いため、一般的には診断が容易です。しかしときどき高齢者の非骨傷性頚髄損傷や中心性脊髄損傷が紛れているので、見逃されてしまい後遺障害等級が非該当になっているケースを散見します。

また、脊髄損傷における後遺障害等級認定で争いになりやすいポイントを、5つのパターンに分けてご紹介しました。脊髄損傷でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。