交通事故で脊柱(脊椎、背骨)を骨折すると、骨折部が変形する可能性があります。脊柱の骨折による変形度合いが強いと変形障害に該当して6級、8級、11級に後遺障害認定されます。

また、脊柱の骨折を治療する過程で、手術や装具による長期間の固定を行うと、脊柱の動きが悪くなります。このようなケースでは脊柱の運動障害に該当して、6級や8級に後遺障害認定される可能性があります。

本記事は、脊柱の変形障害や運動障害が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2025/3/6

Table of Contents

- 1 自賠責保険における脊柱の定義

- 2 脊柱の変形障害とは

- 3 交通事故で脊柱の変形障害の原因となる骨折

- 4 脊柱の変形障害の症状

- 5 脊柱の変形障害の診断

- 6 脊柱の変形障害の後遺障害等級

- 7 脊柱の運動障害の後遺障害等級

- 8 交通事故で脊柱の運動障害の原因となる骨折

- 9 脊柱の運動障害の症状

- 10 脊柱の運動障害の診断

- 11 脊柱の運動障害の後遺障害等級

- 12 【弁護士必見】脊柱変形障害の後遺障害認定ポイント

- 13 【8級2号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例

- 14 【11級7号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例

- 15 脊柱変形障害や運動障害で弊社ができること

- 16 まとめ

- 17 関連ページ

- 18 資料・サンプルを無料ダウンロード

自賠責保険における脊柱の定義

脊柱とは、首の背骨である頚椎、背中の背骨の胸椎、そして腰の背骨の腰椎の3つの部位から構成されます。

臨床医学の世界では、腰椎の下にある仙椎や尾骨も脊柱に含まれます。しかし、自賠責保険では、頚椎、胸椎、腰椎のみが脊柱と定義されています。

そして、自賠責保険では、頚椎、胸椎、腰椎が独立した3部位として扱われるわけではありません。頚部と胸腰部の2部位に分けられます。

つまり、自賠責保険において脊柱は、頚部(頚椎)と胸腰部(胸椎と腰椎)の2部位から構成されると定義されているのです。

脊柱の変形障害とは

圧迫骨折、破裂骨折、脱臼骨折などを受傷して、脊柱の椎体が潰れると、脊柱の変形障害に該当する可能性があります。

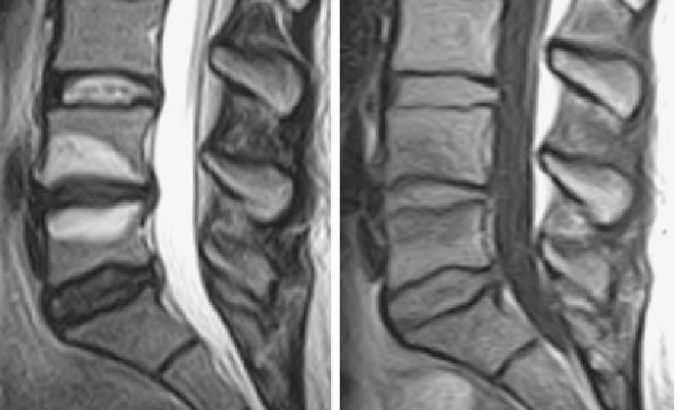

最も多い脊椎の圧迫骨折は、背骨の椎体が潰れる骨折です。下の画像のように椎体が台形に潰れるケースが多いです。

交通事故で脊柱の変形障害の原因となる骨折

圧迫骨折、破裂骨折

脊柱の変形障害をきたす可能性が最も高い骨折は、椎体が潰れることによって発生する圧迫骨折や破裂骨折です。

脊柱の圧迫骨折や破裂骨折は、骨粗鬆症の高齢者ではよく見かける骨折です。一方、交通事故のような高エネルギー外傷で受傷するケースもあります。

<参考>

【医師が解説】圧迫骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

脊椎骨折(頚椎骨折)

脊柱の変形障害をきたす骨折として、圧迫骨折以外では頚椎の骨折が挙げられます。主な頚椎の骨折として、下記のようなものがあります。

- 環椎破裂骨折(ジェファーソン骨折)

- 軸椎歯突起骨折

- 軸椎関節突起間骨折(ハングマン骨折)

- 頚椎椎体骨折(圧迫骨折も含む)

<参考>

【医師が解説】頚椎骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

腰椎横突起骨折は脊柱の変形障害には該当しない

腰椎の骨折として、圧迫骨折に次に数が多いのは腰椎横突起骨折です。

しかし、腰椎横突起骨折が脊柱の機能的な働きを担っていないので、脊柱の変形障害には該当しません。

<参考>

【医師が解説】腰椎横突起骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

脊柱の変形障害の症状

脊柱の変形障害によって、どのような症状が発生するのでしょうか。変形障害による症状は下記に挙げているように多岐に渡ります。

- 腰痛

- 背部痛

- 背中が曲がる

- 歩容の悪化

- 身体が固くなる

- 胸やけなどの消化器症状

これらの症状のうち、最も多いのは腰痛および背部痛です。人間は二本足歩行の生き物なので、もともと腰部にかかる負担が大きいからです。

腰痛や背部痛と並んで、脊柱の変形障害で顕著な後遺症は「背中が曲がること」です。腰の曲がっている高齢者をよくみかけますが、その多くは多発性の脊椎圧迫骨折が原因です。

脊柱の変形障害の診断

単純X線像(レントゲン検査)

交通事故診療では、MRIが最も重要な画像検査とみなされがちです。しかし自賠責保険では、後遺障害の等級認定で用いられるのは、MRIではなくレントゲン検査とCT検査です。

このため、脊柱の変形障害の後遺障害等級認定には、適切に撮影されたレントゲン検査が必須です。この場合の「適切」とは、正確な側面像を指します。よく見かけるのはやや斜位になっているレントゲン検査です。

正確な側面像でなければ、椎体の圧壊度を計測できません。このため適切に撮影されたレントゲン検査が必須なのです。

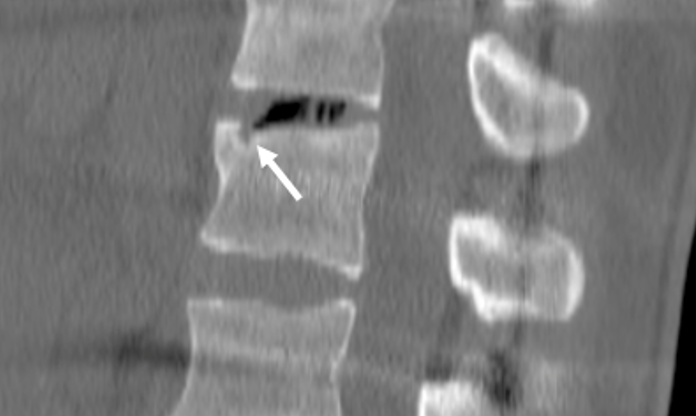

CT検査

後遺障害の等級認定に用いられるのはレントゲン検査ですが、胸椎の圧迫骨折に関しては、正確に計測することができません。その理由は、肩関節、肺、心臓、横隔膜のために、胸椎の椎体がはっきりと描出されにくいからです。

胸椎のような単純X線像では評価しにくい部位ではCT検査が必要です。CT検査では椎体を明確に描出することが可能なうえ、椎体の圧壊度を正確に計測することもできます。

MRI検査

脊柱の変形障害をきたす代表的な骨折である圧迫骨折の診断でも、MRIの有用性は言うまでもありません。骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインにも、発生後2週間以内は単純レントゲンよりも診断率が高いと記されています。

しかし、脊柱の変形障害の程度を判定するには、MRI検査は不適切です。その理由は、MRI検査は解像度が低いからです。MRI検査は細部がぼやけているので、正確に長さを測ることができません。

脊柱の変形障害の後遺障害等級

脊柱の変形障害には、変形程度に応じて下記3つがあります。

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。

この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

11級7号:脊柱に変形を残すもの

下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 脊椎固定術が行われたもの

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

認定基準を満たす側弯変形はほぼ存在しない

自賠責認定基準では、6級および8級の後遺障害認定基準に側弯変形もありますが、実臨床では脊椎骨折で側弯変形をきたすことはほぼありません。

脊柱の運動障害の後遺障害等級

脊柱の運動障害が後遺障害認定される条件

脊柱の運動障害とは、脊柱の可動域制限が残っている状態です。簡単に言うと、体が硬くなって背骨が曲がらない状態です。

自賠責保険では、

- 圧迫骨折などの椎体骨折を認める

- 頚椎や胸腰椎に脊椎固定術が行われた

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化を認める

のいずれかの状態を満たし、かつ脊柱の可動域制限が残存していると、運動障害に該当します。

画像検査で椎体骨折や脊椎固定術を証明できす、項背腰部軟部組織の器質的変化が無い事案は、後遺障害診断書で脊柱の可動域制限があっても、脊柱の運動障害には該当しません。

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、以下のいずれかに該当するものを言います。

- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもので、頚部及び胸腰部が強直したもの

- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもので、頚部及び胸腰部が強直したもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもので、頚部及び胸腰部が強直したもの

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に運動障害を残すものとは、以下のいずれかに該当するものを言います。

- 頚椎又は胸腰椎にエックス線写真等により確認できる頚椎又は胸腰椎の脊椎圧迫骨折等を残し、これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

- 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われ、これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、これにより頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

交通事故で脊柱の運動障害の原因となる骨折

圧迫骨折、破裂骨折

脊柱の運動障害をきたす可能性が最も高い骨折は、椎体が潰れることによって発生する圧迫骨折や破裂骨折です。

圧迫骨折や破裂骨折に対して、広範囲の固定術が施行された事案では、脊柱の運動障害に該当する可能性があります。

脊椎骨折(頚椎骨折)

脊柱の変形障害をきたす骨折として、圧迫骨折以外では頚椎の骨折が挙げられます。主な頚椎の骨折として、下記のようなものがあります。

- 環椎破裂骨折(ジェファーソン骨折)

- 軸椎歯突起骨折

- 軸椎関節突起間骨折(ハングマン骨折)

- 頚椎椎体骨折(圧迫骨折も含む)

これらの骨折を受傷すると、保存療法が選択された場合にも、ハローベストなどで長期間の外固定が必要です。長期間の強力な外固定が実施されると、脊柱の可動域制限が残ります。

<参考>

【医師が解説】頚椎骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

脊柱の運動障害の症状

脊柱の運動障害によって、身体が固くなります。これに付随して腰痛や背部痛を併発する可能性もあります。

脊柱の運動障害の診断

単純X線像(レントゲン検査)

頚椎や胸腰椎に脊椎固定術が施行されていることを画像検査で確認できれば、脊柱の運動障害に該当する可能性があります。

CT検査

レントゲン検査と同様に、CT検査でも頚椎や胸腰椎に脊椎固定術が施行されていること確認できます。

MRI検査

脊椎固定術の範囲が短い場合や、脊椎固定術を施行されていないケースでも、MRI検査で脊柱周囲の広範な瘢痕組織を証明できれば、脊柱の運動障害が認定される可能性も存在すると考えます。

ただし、弊社の経験でも、MRI検査の画像所見をもって、脊柱の運動障害が認定された事案は存在しません。

脊柱の運動障害の後遺障害等級

脊柱の運動障害には、可動域制限の程度に応じて下記2つがあります。

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。

- 頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの

【弁護士必見】脊柱変形障害の後遺障害認定ポイント

脊椎圧迫骨折の変形障害で労働能力喪失は認めない?

保険会社は、腰椎圧迫骨折(胸椎圧迫骨折)で変形障害が認定された事案に対して、認定等級に準じた労働能力喪失率を認めないという訴訟を全国で繰り広げています。

脊柱の変形障害は経年的に馴化するので、被害者の労働能力は喪失しないというロジックです。実際、労災医員の間でも、脊柱の変形障害の後遺障害等級が高過ぎるという意見が相次いでいます。

ただ、長期的予後を鑑みると、隣接椎間障害や脊柱アライメント不良による後遺症について留意する必要があります。

<参考>

【日経メディカル】圧迫骨折の「後遺障害」はあるのに「後遺症」はない?

最近では、労働能力喪失率で保険会社から訴訟提起された事案に対する、被害者側弁護士からの反論意見書依頼が激増しています。

このため弊社では、ほぼパターン化できるほど豊富な数の、保険会社側意見書に対する反論意見書をストックしています。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

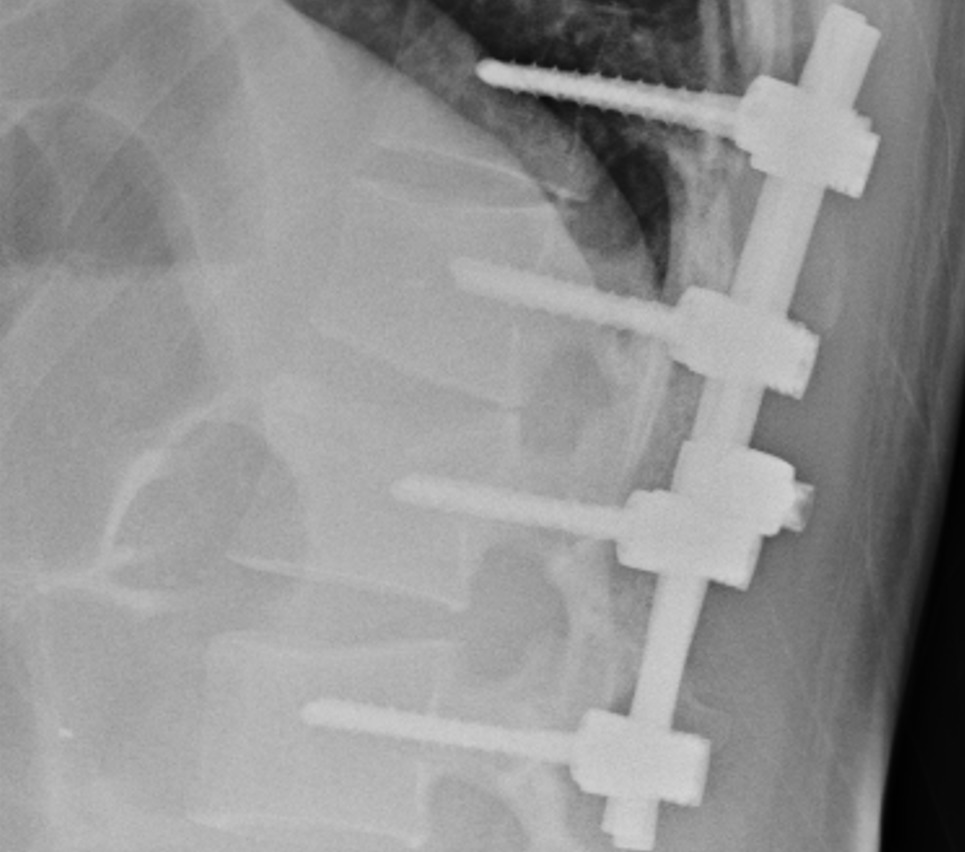

脊柱の変形障害では抜釘時期に注意が必要

脊椎インストゥルメンテーション(背骨を直接ネジ等で固定する手術)を抜釘後に被害者請求したため、8級2号(脊柱の運動障害)や11級7号(脊柱の変形障害)に認定されず、14級9号や非該当に留まる事例を散見します。

若年者の胸腰移行部のインストゥルメンテーション手術では、椎体間に骨移植しないケースが多いです。このような事案では、抜釘すると脊椎固定術が無かったことになります。

手術を施行すると、骨折した椎体の変形はかなりよく治ります。このため、被害者請求前に抜釘術を施行すると、8級2号(脊柱の運動障害)や11級7号(脊柱の変形障害)に認定されず、14級9号や非該当に留まるケースがあるので注意が必要です。

<参考>

【日経メディカル】抜釘のタイミングで圧迫骨折の後遺障害の等級が変わる?

脊柱の運動障害は保存療法ではほとんど認定されない

後遺障害等級認定の現場では、脊柱の変形障害以上に運動障害が問題になることが多いです。何故なら脊柱の運動障害は、比較的等級が高いからです。

具体的には、すでに脊柱の変形障害で11級7号が認定されているものの、より上位等級である8級2号の脊柱の運動障害で認定されることを目指して争いになっている事案です。

四肢の関節では外固定を施行することで関節拘縮をきたしやすいです。脊椎でもフレーム型コルセット等で長期間固定すると、脊椎椎間関節や脊椎周辺の軟部組織の拘縮を併発して胸腰椎部の可動域制限をきたします。

ただし、実際には脊柱の運動障害が後遺障害等級として認められることは少ないのが現状です。その理由は、骨折との直接的因果関係を証明することが難しいからです。

対応としては、診療録などで丹念に治療経過を追って脊椎の圧迫骨折に対する治療がどのように施行されたのかを確認することです。

フレーム型コルセットで3ヵ月固定したような症例では、脊柱の運動障害が認められる可能性があります。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

【8級2号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例

事案サマリー

- 被害者:35歳

- 初回申請:11級7号

- 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)

自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。

弊社の取り組み

弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。

【11級7号】胸腰椎圧迫骨折の後遺障害認定事例

事案サマリー

- 被害者:60歳

- 被害者申請:14級9号

- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。

被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。

弊社の取り組み

弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。

脊柱変形障害や運動障害で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、脊柱変形障害や運動障害が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脊柱変形障害や運動障害でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

まとめ

交通事故で脊柱(脊椎、背骨)を骨折すると、骨折部が変形する可能性があります。脊柱の骨折による変形度合いが強いと変形障害に該当します。

また、脊柱の骨折を治療する過程で、手術や装具による長期間の固定を行うと、脊柱の動きが悪くなります。このようなケースでは脊柱の運動障害に該当する可能性があります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。