高次脳機能障害は、脳組織の一部が損傷を受けて、認知機能や行動に障害が生じた状態です。そして、高次脳機能障害は、くも膜下出血と密接な関係があります。

くも膜下出血は、脳内での血管の破裂による出血であり、生命に関わる緊急事態です。くも膜下出血から回復した後に、高次脳機能障害を発症することも珍しくありません。

本記事では、くも膜下出血後に発生する高次脳機能障害の具体的な症状や発症メカニズムについて解説しています。

さらに、高次脳機能障害の後遺障害認定基準や認定ポイントについても触れて、患者やその家族がどのように対応すべきかを具体的に示しています。

最終更新日: 2025/1/1

Table of Contents

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害を簡単に言うとどんな障害?

高次脳機能障害とは、脳組織の損傷により記憶力や注意力、計画力、社会的行動などの認知機能が低下する障害です。

日常生活や仕事に支障をきたすことが多く、家族や周囲の支援が必要となるケースが少なくありません。

高次脳機能障害は見た目にはわかりにくいことが多いため、周囲の理解と支援が重要です。

高次脳機能障害の原因

高次脳機能障害の主な原因は、脳血管障害(脳梗塞、くも膜下出血など)、頭部外傷(交通事故や転倒など)、低酸素脳症(心肺停止、溺水など)です。

脳の特定部位が損傷を受けるケースが多く、その場合には受傷した領域の機能低下が引き起こされます。

高次脳機能障害の4大症状

高次脳機能障害の主な症状には以下の4つがあります。

- 記憶障害:新しい情報を覚えられない、思い出せない

- 注意障害:集中力が続かない

- 遂行機能障害:計画を立てて実行するのが難しい

- 社会的行動障害:感情コントロールが難しく、適切な行動が取れない

くも膜下出血と高次脳機能障害の関係

くも膜下出血の概要

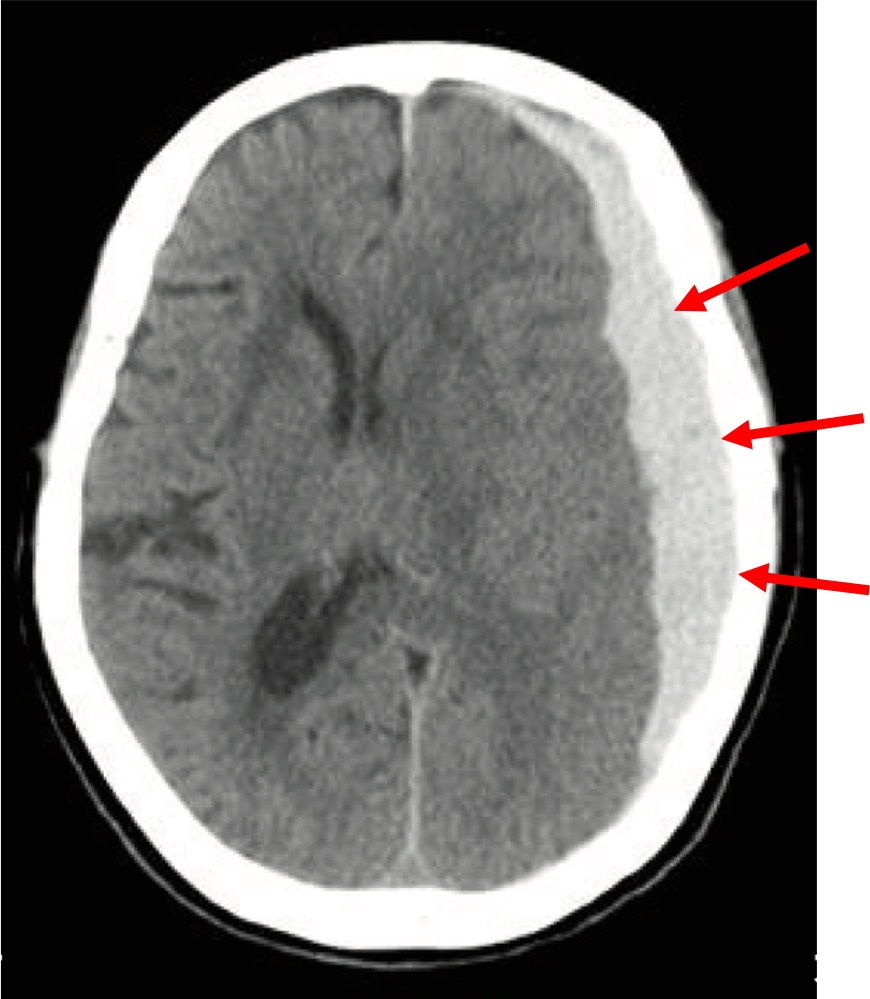

くも膜下出血は、脳を覆うくも膜下腔に出血が起こる疾患で、主に脳動脈瘤の破裂が原因ですが、交通事故などの頭部外傷でも発症します。

症状として、突発的な激しい頭痛、吐き気、意識障害などが現れます。適切な治療が遅れると生命に危険が及ぶため、迅速な対応が求められます。

<参考>

外傷性くも膜下出血の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

くも膜下出血による高次脳機能障害の発症メカニズム

くも膜下出血により脳の底面で出血が起こると、記憶を司る部位が損傷され、記憶障害や性格の変化などの社会的行動障害が発生しやすくなります。

また、出血後の脳血管攣縮や脳梗塞の発症も、高次脳機能障害のリスクを高めます。

くも膜下出血後の高次脳機能障害の症状

くも膜下出血後には、記憶障害、注意力や集中力の低下、感情や行動の抑制が利かない、失語症などの高次脳機能障害の症状が現れることがあります。

これらの症状により、状況に応じた適切な行動が取れず、日常生活に支障をきたすケースが珍しくありません。

くも膜下出血後に起こりうる合併症

くも膜下出血後の合併症として、脳血管攣縮による脳梗塞、再出血、けいれん発作、頭痛や吐き気、意識障害、片麻痺、失語症などが挙げられます。

<参考>

【日経メディカル】定量化が難しい交通事故による高次脳機能障害

高次脳機能障害と後遺障害認定基準

高次脳機能障害は、くも膜下出血などによる脳の損傷が原因で発生し、記憶障害や注意障害、言語障害など多岐にわたる症状が現れます。

これらの症状が後遺障害として認定されるためには、一定の基準を満たす必要があります。

後遺障害等級は、労働能力の喪失度合いに応じて1級から14級までの等級に分類され、等級が高いほど重度の障害と認定されます。

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの |

|

1級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

1級1号の障害程度と症状の目安

高次脳機能障害の1級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する状態です。高度の認知機能障害があり、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護が必要です。

2級1号

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

- 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

- 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

2級1号の障害程度と症状の目安

2級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、随時介護を要する状態です。判断力の低下や情動の不安定があり、一人で外出することができず、日常生活は自宅内に限定されます。

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

3級3号の障害程度と症状の目安

3級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているため、終身労務に服することができない状態です。記憶や注意力、新しいことを学習する能力に著しい障害があり、一般就労が困難です。

<参考>

高次脳機能障害3級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

5級2号

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

- 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

5級2号の障害程度と症状の目安

5級は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残しているためし特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。単純繰り返し作業に限定すれば一般就労も可能ですが、新しい作業を学習することが難しいです。

<参考>

高次脳機能障害5級の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

7級4号

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

- 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

- 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

7級4号の障害程度と症状の目安

7級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない状態です。一般就労を維持できますが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があります。

<参考>

高次脳機能障害で7級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

9級10号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

- 高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているもの

問題解決能力の相当程度が失われているものの例:1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまに助言を必要とする

9級10号の障害程度と症状の目安

9級は、神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される状態です。一般就労を維持できますが、問題解決能力や作業効率に問題があります。

<参考>

高次脳機能障害で9級が後遺障害認定されるポイント|交通事故

12級13号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

- 4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの

実務上は、高次脳機能障害として認定される等級の下限は12級13号と言われています。臨床的な症状が無くても、症状固定時のCTやMRIで脳挫傷痕や脳萎縮などの所見を認めれば、12級13号が認定されます。

12級13号の障害程度と症状の目安

12級は、神経系統の機能または精神に軽度の障害を残し、日常生活や労働に支障がある状態です。具体的な症状としては、軽度の記憶障害や注意力の低下が見られます。

<参考>

高次脳機能障害が12級に後遺障害認定されるポイント|交通事故

14級9号

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

- MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

14級9号の障害程度と症状の目安

14級は、神経系統の機能または精神にごく軽度の障害を残し、日常生活や労働に軽微な支障がある状態です。軽微な記憶障害や注意力の低下が見られますが、日常生活には大きな影響はありません。

高次脳機能障害の後遺障害認定ポイント

くも膜下出血による高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、くも膜下出血による脳組織の損傷が原因であることが証明されて、日常生活や社会生活に支障をきたしていることが必要です。

具体的には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの認知障害が残り、生活に支障をきたしているケースです。被害者家族ができることとしては、日常生活状況報告において、事故前と後の生活状況の変化を具体的に示すことが重要です。

高次脳機能障害が後遺障害に認定されるポイントを詳しく知りたい方は、こちらのコラム記事を参照いただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、くも膜下出血による高次脳機能障害が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

高次脳機能障害の後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

くも膜下出血が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

くも膜下出血による高次脳機能障害が、後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故でくも膜下出血による高次脳機能障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

このように、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

後遺障害逸失利益とは

高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益の相場は?

高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

くも膜下出血による高次脳機能障害でよくある質問

くも膜下出血で記憶障害になるのはなぜ?

くも膜下出血は、脳を覆うくも膜下腔に出血が生じる疾患で、主に脳動脈瘤の破裂が原因ですが、交通事故などの外傷で発症するケースもあります。

出血により脳が圧迫され、血行が阻害されると、脳細胞に酸素や栄養が行き渡らず、脳細胞が死滅します。このため、記憶を司る部位が損傷され、記憶障害が発生します。

くも膜下出血の最も多い後遺症は?

くも膜下出血の後遺症として多く見られるのは、運動麻痺(片側の手足が動かしづらくなる)、感覚障害(しびれや脱力感)、嚥下障害(物が飲み込みづらい)、視野障害(視野の一部が欠ける)などです。

びまん性脳障害とはどんな障害ですか?

びまん性脳障害は、頭部外傷によって脳内の神経軸索が広範囲にわたって損傷する状態です。神経損傷によって、認知機能や行動、感情に影響を及ぼし、高次脳機能障害を引き起こすことがあります。

高次脳機能障害の原因で最も多いのはどれか?

高次機能障害の原因として最も多いのは、くも膜下出血です。それ以外にも、交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷、脳梗塞、脳腫瘍、脳炎、低酸素性脳症などが挙げられます。

高次脳機能障害はリハビリで治りますか?

高次脳機能障害はリハビリで改善することがありますが、完全に治るわけではありません。リハビリは、機能の回復を促進し、日常生活の質を向上させるために重要です。

しかし、回復の程度は個人差があり、全ての患者にとって同じ結果を得るわけではありません。

まとめ

高次脳機能障害は、脳の損傷によって記憶力や注意力、計画力、社会的行動などの認知機能が低下する障害です。日常生活や仕事に支障をきたすことが多く、家族や周囲の支援が必要です。

高次脳機能障害の主な原因は、くも膜下出血などの脳血管障害、頭部外傷、低酸素脳症であり、脳の特定部位が損傷されることが多いです。

高次脳機能障害の重さに応じて後遺障害等級が認定され、生活や就労への影響が評価されます。くも膜下出血による高次脳機能障害でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。