交通事故で発生する顔面の外傷のひとつに複視があります。複視は眼窩底骨折(眼窩吹き抜け骨折)などの顔面外傷に併発しやすい後遺症です。

本記事は、複視が後遺障害認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

複視とは

複視とは、物が二重に見える状態です。複視には単眼性複視と両眼性複視があります。

単眼性複視

片眼で見るときにのみ、物が二重に見えます。乱視や白内障など、眼そのものに原因があります。

両眼性複視

両眼で見るときのみ物が二重に見え、片眼で見ると一つに見えます。両眼性複視の方が圧倒的に多いです。

交通事故で複視をきたす原因

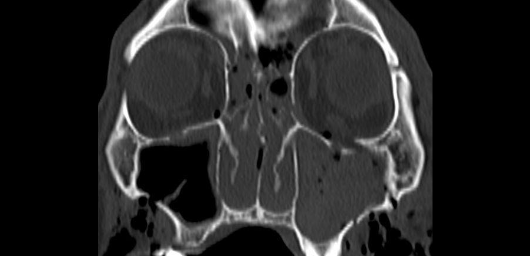

眼窩底骨折(眼窩吹き抜け骨折)

眼に強い直達外力が加わると眼窩底骨折を受傷します。一般的には他人から眼を殴られた時や野球のボールが当たったときに受傷しますが、交通事故では自転車やバイク事故などで眼を強く打った場合に骨折することが多いです。

眼窩底が骨折してずれてしまう(転位)と、眼球が本来の動きをできなくなります。このため、大きなずれが残った眼窩底骨折では複視が残ってしまいます。

<参考>

【医師が解説】眼窩底骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

脳神経損傷(動眼神経損傷、滑車神経損傷、外転神経損傷)

動眼神経(第3脳神経)、滑車神経(第4脳神経)、外転神経(第6脳神経)は、眼球の動きを支配する脳神経です。

眼窩壁骨折(側頭骨骨折や頬骨骨折)に伴って、これらの脳神経損傷を併発することがあります。

<参考>

【医師が解説】頬骨骨折が後遺症認定されるヒント|交通事故

脳挫傷などの脳実質損傷

頭部外傷によって脳挫傷や脳出血を受傷すると、複視の原因となることがあります。

<参考>

【医師が解説】脳挫傷の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

【医師が解説】脳出血が後遺症認定されるポイント|交通事故

複視の診断

画像検査

原因となる傷病(眼窩底骨折、眼窩壁骨折、脳挫傷など)に対して、CT検査やMRI検査が実施されます。

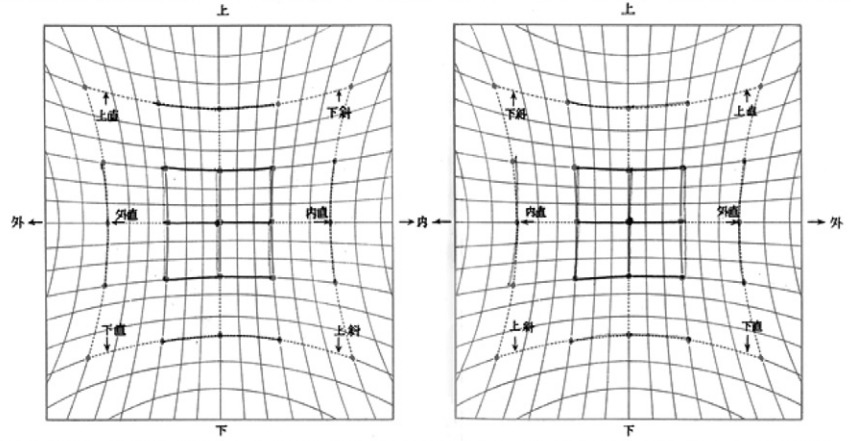

ヘスチャート(ヘススクリーンテスト)

眼球運動を評価するための検査です。自賠責保険でも、複視の程度を評価するために最も重要視されています。

複視に対する治療

複視の保存療法

複視があるからといって、必ずしも手術を施行するわけではありません。日常生活で不自由がなければ、しばらく経過観察することになります。

複視の手術療法

眼窩底骨折のずれ(転位)が大きいケースでは、手術を施行して骨折部を整復する必要があります。

脳神経損傷が原因の場合には、外眼筋が眼球に付着している位置をずらして、眼の動きを改善する手術を施行することもあります。

複視で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

複視で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

複視で考えられる後遺障害

10級2号

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

ヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。患側の像において、複視の中心位置が、水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されたものです。

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

10級2号と同じく、ヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。患側の像が、水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されたものです。

【弁護士必見】複視の後遺障害認定ポイント

弊社に相談のある事案では、眼窩底骨折に併発した複視が大半を占めます。その中でも、正面視での複視の有無が争点となっているケースが多いです。

ご存知のように複視では下記のような等級となります。

- 10級2号 正面視で複視の症状を残すもの

- 13級2号 正面視以外で複視の症状を残すもの

障害認定必携によると、正面視で複視を残すものは「ヘスチャートにより正面視で複視の中心の位置にあることが確認されること」と記載されています。

ヘスチャートは眼球の動きを他覚的に測定する検査なので、客観的に複視の存在を証明できると考えられるためです。

しかし、実臨床においては、ヘスチャートのみで正面視で複視があることは証明できません。あくまで眼球の動きの差を見ているにすぎないので、本当に複視が無いのかは分からないのです。

臨床的には、正面視で複視があるかを証明するためには、両眼単一視野検査が必要になります。

ヘスチャートで5度以上のずれがあり、かつ、両眼単一視領域で正面視で複視が検出されていれば、正面視で複視があると言えます。

しかし、両眼単一視領域は自覚的検査であり、単独では詐病を否定できません。このため、後遺障害認定の現場では、他覚的検査であるヘスチャートが必要となっています。

実臨床では両眼単一視野検査で複視の存在を把握しますが、後遺障害認定ではヘスチャートが基準になっています。この差異は大きな問題をはらんでいます。

つまり、実際には正面視で複視があるのに、ヘスチャートで5度以上のずれが無いという理由で、正面視での複視の存在が否定されてしまうのです。

確かに両眼単一視野検査だけでは詐病の存在を排除できません。しかし、正面視での複視による後遺障害が漏れている実情を鑑みると、何とかしてあげたいと悩んでいるのが現状です。

現実的には、診療録を取り寄せて受傷早期から複視が存在することを確認したうえで、眼科専門医による医師意見書を添付して異議申し立て、もしくは訴訟提起することになります。

複視でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

複視の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による複視が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による複視でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

眼のケガで認定される後遺障害等級

視力障害

視力の後遺障害は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)で審査されます。視力障害で考えられる後遺障害とその等級は、以下のとおりです。

|

等級 |

認定基準 |

|

1級1号 |

両眼が失明 |

|

2級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下 |

|

2級2号 |

両眼の視力が0.02以下 |

|

3級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下 |

|

4級1号 |

両眼の視力が0.06以下 |

|

5級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下 |

|

6級1号 |

両眼の視力が0.1以下 |

|

7級1号 |

1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下 |

|

8級1号 |

1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下 |

|

9級1号 |

両眼の視力が0.6以下 |

|

9級2号 |

1眼の視力が0.06以下 |

|

10級1号 |

1眼の視力が0.1以下 |

|

13級1号 |

1眼の視力が0.6以下 |

<参考>

【医師が解説】交通事故と視力低下の因果関係を証明するポイント

調節機能障害(目のピントが合わない)

眼はカメラのレンズのように、見たい距離に応じて網膜上に焦点を合わせる機能を持っています。この機能を調節機能といいます。

|

等級 |

認定基準 |

|

11級1号 |

両眼の眼球に著しい機能調節障害を残すもの |

|

12級1号 |

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |

目の調節機能障害(ピントが合わない)は、アコモドポリレコーダーという調節機能検査装置で検査します。

「著しい調整機能障害を残すもの」は、反対側の眼よりも調整機能が1/2以下に減少したものをいいます。

ただし、人は加齢によって眼の調節機能が減少します。このため、55歳以上では調整機能障害として認定されません。

<参考>

【医師が解説】事故後の目がぼやける症状は後遺症?|医療鑑定

運動障害

注視野が減じたもの

眼球は、6本の眼筋によってスムーズに動きます。眼筋が麻痺すると眼がずれてしまい、注視野が狭くなったり複視が残ります。

|

等級 |

認定基準 |

|

11級1号 |

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |

|

12級1号 |

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |

「眼球に著しい運動障害を残すもの」は、眼球の注視野が1/2以下に減少したものをいいます。

複視

複視とは、1つの物が二重に見える状態です。両眼で見たときに二重に見える「両眼複視」が一般的ですが、片眼で見たときに二重に見える「単眼複視もあります。複視の後遺障害認定では、「両眼複視」が対象となります。

|

等級 |

認定基準 |

|

10級2号 |

正面を見た場合に複視の症状を残すもの |

|

13級2号 |

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

視野障害

視野とは、片眼で一点を見ている時に見える範囲です。視野が小さくなると後遺障害に認定されます。

|

等級 |

認定基準 |

|

9級3号 |

両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |

|

13級2号 |

1眼の半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |

視野の異常は、大きく分けて狭窄、半盲、視野変状の3種類があります。視野狭窄は視野が狭くなることで、半盲症は視野の右半分や左半分が見えなくなる状態です。

視野変状には,視野欠損と暗点があります。視野欠損は視野が不規則に失われているもの、暗点は視野の中に見えない部分があるものです。

まぶたの欠損障害

|

等級 |

認定基準 |

|

9級4号 |

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

|

11級3号 |

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

|

13級4号 |

両目のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |

|

14級1号 |

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |

「まぶたに著しい欠損を残すもの」は、目を閉じたときに、まぶたで角膜を完全に覆えないものをいいます。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」は、目を閉じたときに。まぶたで角膜を完全に覆えるものの、白目が露出している状態です。

まぶたの運動障害

|

等級 |

認定基準 |

|

11級2号 |

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

|

12級2号 |

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」は、以下のいずれかの状態が該当します。

- まぶたを開けた時に、まぶたが完全に瞳孔を覆ってしまうもの

- まぶたを閉じた時に、角膜を完全に覆えないもの

<参考>

【医師が解説】目とまぶたの後遺障害とは?|交通事故の医療鑑定

外傷性散瞳

外傷性散瞳とは、目を打った後に瞳孔が広がったままになる状態です。

瞳孔の光に対する調整能力が失われたり弱まったりするため、まぶしさを感じて生活が困難になる後遺症を引き起こします。

<参考>

【医師が解説】外傷性散瞳の後遺障害認定ポイント|医療鑑定

まとめ

複視は眼窩底骨折(眼窩吹き抜け骨折)などの顔面外傷に併発しやすい後遺症です。複視の評価はヘスチャートで行われます。

患側の像が、水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されたものが後遺障害に該当します。

自賠責保険の実務的には、正面視での複視の有無が争点となっているケースが多いです。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。