交通事故で発生する顔面の外傷のひとつに頬骨骨折および眼窩下神経損傷(三叉神経第二枝損傷)があります。頬骨骨折は後遺症を残しやすい外傷です。

本記事は、頬骨骨折の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

頬骨骨折とは

頬骨は頬(ほほ)にある骨です。頬に強い直達外力が加わると頬骨骨折を受傷します。具体的には交通事故で頬を強く打った場合や、他人から頬を殴られた際に、頬骨を骨折することが多いです。

頬骨骨折の症状

頬骨骨折の症状には下記の症状があります。

- 頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)

- 開口障害(口が開きにくい)

- 眼球運動障害による複視(ものが二重に見える)

- 顔面の変形

- 醜状障害

- 骨折部の痛み

これらの症状のうち、弊社がこれまで取り扱った事案では、圧倒的に頬部の知覚障害(しびれ)に関する相談が多いです。

頬骨骨折の診断

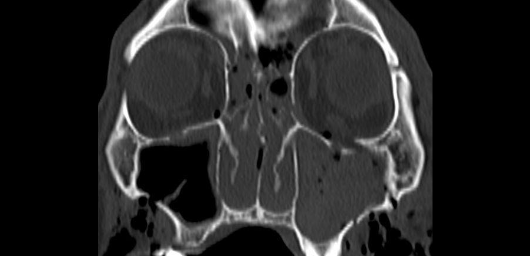

頬骨骨折

頬骨骨折を始めとする顔面骨は形態が複雑です。このため単純X線像ではなくCTが第一選択になります。

頬骨体部骨折では眼球運動障害による複視を併発する可能性があるため、視力や眼球運動検査が必要なケースもあります。

眼窩下神経損傷(三叉神経第二枝損傷)

頬骨骨折には眼窩下神経損傷(三叉神経第二枝損傷)を高率に併発します(40~60%)。このため頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)を訴える交通事故被害者が多いです。

自賠責保険で後遺障害12級13号に認定されるためには、神経伝導速度検査で有意所見を認めることが必須です。このため弊社への問い合わせで最も多いのは、眼窩下神経に対する神経伝導速度検査に関してです。

しかし、眼窩下神経損傷(三叉神経第二枝損傷)に関しては、解剖学的な制約から神経伝導速度検査を実施することは不可能です。

また、眼窩下神経の損傷を、画像所見として直接捉えることはできません。

頬骨骨折に対する治療

頬骨骨折の転位が小さく、開口障害や複視がない場合には保存療法を選択することもあります。一方、骨折部の転位大きければ、プレートやスクリューを用いた手術療法が選択されるケースが多いです。

頬骨骨折で考えられる後遺障害

神経障害

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)が認定される可能性があります。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級13号と同じく、眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)が認定される可能性があります。

<参考>

【医師が解説】顎骨折の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

眼球の運動障害

10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの

骨折の程度、およびヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。

13級2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

10級2号と同じく、骨折の程度、およびヘスチャートで測定した複視の程度で認定されます。

<参考>

【日経メディカル】顔面骨折の後遺症は眼科、耳鼻科、皮膚科も関与

【医師が解説】複視の後遺障害が等級認定されるポイント|交通事故

【医師が解説】眼窩底骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

【弁護士必見】頬骨骨折の後遺障害認定ポイント

頬骨骨折の後遺障害等級認定のポイントは、眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害の存在を、客観的に証明できるか否かです。

一般的には非該当の事案が多い印象を受けます。そして客観的に証明できる度合いによって、12級13号から非該当まで後遺障害等級認定の幅が異なります。

弊社では、頬骨骨折後の眼窩下神経損傷(三叉神経第二枝損傷)事案をたくさん取り扱ってきましたが、未だに12級13号と14級9号に認定される事案の差が分かりません。

確実に12級13号が認定されるだろうと予測していたのに14級9号しか認定されなかった事案があるかと思えば、ほとんど転位が無いのに12級13号が等級認定されることもあります。

ただひとつ言えるのは、頬骨骨折後の眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害が非該当になった場合には、異議申立てが望ましいことでしょう。

ただし、単に弁護士意見書を添付して異議申立てするだけでは、等級認定される可能性は高くありません。頬骨骨折では、耳鼻科専門医の協力が不可欠と考えています。

弊社では、頬骨骨折後の眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害事案の取り扱い実績が多数ございます。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

頬骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による頬骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による頬骨骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

頬骨骨折は頬(ほほ)への直達外力で受傷します。頬骨骨折では高率に眼窩下神経損傷による頬部の知覚障害(頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉のしびれ)が残存します。

非該当の事案が多いですが、耳鼻科専門医の協力を得て異議申立てすると、後遺障害が等級認定される可能性があります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。