交通事故や転倒など、強い外力が加わることで発生する大腿骨骨折。大腿骨は太ももを構成する人体の中でも非常に太く丈夫な骨であり、その骨折は日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

大腿骨骨折には、股関節に近い部位、太もも、膝関節に近い部位の骨折があります。骨折部位の違いによって、適切な治療法や後遺症のリスクが大きく変動します。

本記事では、大腿骨骨折の種類、症状、治療法、後遺症、そして後遺障害認定のポイントについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

最終更新日: 2025/6/14

Table of Contents

大腿骨骨折とは

大腿骨骨折の概要

大腿骨骨折とは、太ももにある骨の骨折です。 大腿骨は30㎝ほどある長い骨で、骨折する部位によって名称が異なります。

- 大腿骨頭骨折

- 大腿骨頚部骨折

- 大腿骨転子部骨折

- 大腿骨転子下骨折

- 大腿骨骨幹部骨折

- 大腿骨顆上骨折

- 大腿骨顆部骨折

①~④の骨折は股関節の骨折です。⑤は太ももの真ん中で折れる骨折で、⑥⑦は膝関節の骨折です。

同じ大腿骨でも、骨折する部位によって治療法や後遺症が大きく異なります。ただし、いずれの部位であっても治療しなければ歩行できなくなるため、重症度の高い骨折と言えます。

大きな外力が加わると大腿骨が折れるので、交通事故ではいろいろな状況で受傷する可能性があります。

バイクや自転車事故で受傷するケースが多いですが、自動車の車内であっても廃車になるほどの衝撃であれば大腿骨骨折を受傷する可能性があります。

<参考>

【医師が解説】骨折が治りにくい部位は?|交通事故の後遺障害

大腿骨骨折の症状と診断

大腿骨は体重を支えて立ったり歩いたりします。このため、大腿骨が骨折するとほとんどの場合、痛みのために歩くけないのはもちろんのこと、体の向きを変えることさえ困難になります。

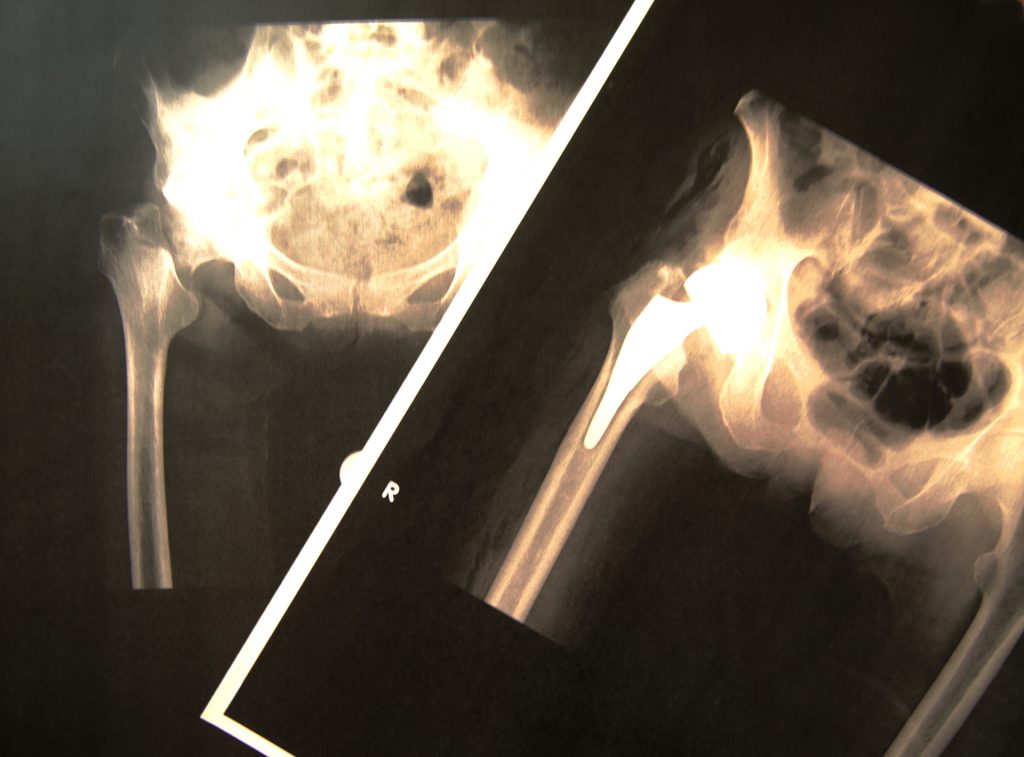

大腿骨骨折はレントゲン検査で診断可能なことが多いですが、股関節や膝関節部分で転位(ずれ)の少ない骨折では、CT検査やMRI検査が必要になるケースもあります。

大腿骨骨折に対する治療

大腿骨骨折の保存療法

小児では基本的に保存療法が選択されます。大腿骨骨幹部骨折で大きくずれていても、牽引していると骨癒合して治癒することが多いです。

一方、成人では全身状態が悪い等の特殊な事情が無いかぎり、基本的には手術療法が選択されます。その理由は、成人に対して保存療法を施行すると、骨癒合しなかったり、股関節や膝関節の関節機能の廃絶する可能性が高いからです。

大腿骨骨折の手術療法

大腿骨骨折では部位によって手術療法の種類が異なります。主な手術を下記に例示します。もちろん症例によって骨折部の状態は千差万別なので、必ず例示した手術療法になるとは限らないことには留意してください。

- 大腿骨骨頭骨折 → 人工骨頭置換術、人工股関節全置換術

- 大腿骨頚部骨折 → スクリュー固定、ピン固定、人工骨頭置換術

- 大腿骨転子部骨折 → 髄内釘

- 大腿骨転子下骨折 → 髄内釘、ロッキングプレート固定

- 大腿骨骨幹部骨折 → 髄内釘、ロッキングプレート固定

- 大腿骨顆上骨折 → ロッキングプレート固定、髄内釘

- 大腿骨顆部骨折 → ロッキングプレート固定

大腿骨骨折の治療は、プレート固定 ⇒ 髄内釘 ⇒ 髄内釘もしくはロッキングプレート固定 という変遷を辿ってきました。

その理由は、固定性と合併症併発リスクの兼ね合いです。最近では、ロッキングプレート固定が選択される症例が増えてきましたが、まだまだ髄内釘も健在です。

髄内釘のメリットは、骨折部周囲の軟部組織への侵襲が少ないことと、手技が比較的容易なことです。大きなデメリットはありませんが、膝関節に近い部位の骨折では固定性が落ちるケースもあります。

一方、ロッキングプレート固定は、髄内釘ほどではないものの骨折部周囲の軟部組織への侵襲が少ないです。また、大腿骨顆上骨折などの膝関節に近い部分の骨折でも使用できるメリットがあります。

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(股関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 股関節がほとんと動かない状態(関節可動域が10%以下)

- 人工関節を挿入して、関節可動域が2分の1以下に制限された状態

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 関節可動域が2分の1以下に制限された状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 関節可動域が4分の3以下に制限された状態

神経障害(股関節の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

- 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

- 大腿骨または脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの

大腿骨骨頭骨折の骨片が小さい症例で、何らかの理由で保存療法が選択されると骨折部が偽関節になります。また大腿骨頚部骨折も保存療法では高い確率で偽関節になります。

短縮障害(下肢が短くなった)

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

いずれも下肢の長さはSMDで計測します。SMD(Spina Malleollar Distance:棘果長)は、下肢の長さの計測法のひとつです。骨盤にある上前腸骨棘から足関節の内果(内くるぶし)までの距離をメジャーを用いて計測します。

何らかの原因で通常の手術を施行できず、切除関節形成術(ガードルストーン手術)となった場合には3~5cm以上の短縮もありえます。

<参考>

脚長差(短縮障害)の評価はSMDが妥当?|交通事故の後遺障害

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折で考えられる後遺障害

機能障害(股関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 股関節がほとんと動かない状態(関節可動域が10%以下)

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 関節可動域が2分の1以下に制限された状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 関節可動域が4分の3以下に制限された状態

神経障害(股関節の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

- 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

- 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

大腿骨の変形障害は、骨折部のCTを撮像することで判定します。

短縮障害(下肢が短くなった)

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

高齢者の骨折では、3cm程度の下肢短縮は珍しくありません。

大腿骨骨幹部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(膝関節や股関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 膝関節や股関節がほとんど動かない状態(関節可動域が10%以下)

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節や股関節の可動域が2分の1以下に制限された状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節や股関節の可動域が4分の3以下に制限された状態

大腿骨骨幹部骨折では、骨折部と大腿四頭筋が癒着してしまい、術後早期からリハビリテーションを開始したとしても膝関節の可動域制限が残ってしまうケースが多いです。

一見すると、骨折部は膝関節から離れていますが、筋肉を介して膝関節の機能障害が残存する可能性があるので注意が必要です。

神経障害(骨折部の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

- 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

変形障害(骨が治癒しなかった)

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

大腿骨骨幹部骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要とするものが該当します。多発外傷で感染を併発した症例で散見します。

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

大腿骨骨幹部骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要としないものが該当します。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

- 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

大腿骨の変形障害は、骨折部のCTを撮像することで判定します。

短縮障害(下肢が短くなった)

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

大腿骨骨幹部骨折では、下肢の短縮障害が高い確率で発生します。

大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折で考えられる後遺障害

機能障害(膝関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 膝関節がほとんど動かない状態(関節可動域が10%以下)

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節可動域が2分の1以下に制限された状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節可動域が4分の3以下に制限された状態

神経障害(膝関節の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

- 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

- 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

大腿骨の変形障害は、骨折部のCTを撮像することで判定します。

短縮障害(下肢が短くなった)

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

高齢者の骨折では、3cm程度の下肢短縮もあり得ます。

大腿骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折の注意点

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折は、大腿骨ではなく股関節の外傷と言うべきでしょう。特に大腿骨骨頭骨折は単独で受傷することは稀で、通常は股関節脱臼骨折の一部です。

したがって、股関節の症状が後遺障害に該当するのかを検討する必要があります。股関節そのものの症状であれば迷うことはないですが、股関節脱臼骨折では坐骨神経損傷を合併して下肢の麻痺をきたす症例もあります。

坐骨神経損傷の証明には神経伝導速度検査が有用ですが、治療に直接結び付かないため実臨床では積極的に実施されているとは言い難い検査です。

<参考>

骨盤骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折の注意点

大腿骨転子部骨折や大腿骨転子下骨折も、どちらかと言えば大腿骨ではなく股関節の外傷と言うべきでしょう。骨折自体が大きいため、股関節の可動域制限を高い確率で併発します。

しかし、特に若年者では単純X線像(レントゲン)では転位(ずれ)もほとんど無く骨癒合するケースが多いです。このようなケースでは股関節の可動域制限が残っているにもかかわらず、非該当や14級9号にとどまる事案を散見します。

この場合は画像鑑定では対応できないため、股関節外科医による医師意見書を添付して異議申立てせざるを得ません。

<参考>

大腿骨骨幹部骨折の注意点

大腿骨骨幹部骨折では、骨癒合不全による変形障害と膝関節可動域制限による機能障害が争点となりやすいです。実際、弊社に相談される大腿骨骨折事案のほとんどは、変形障害もしくは膝関節の機能障害です。

変形障害(偽関節や骨癒合不全)

大腿骨骨幹部骨折の偽関節や骨癒合不全は非該当になりやすいです。その理由は単純X線(レントゲン)だけでは画像所見が分かりにくいからです。

もちろん主治医は必要に応じてCTを撮像しますが、必ずしも全例で撮像されているわけではありません。また仮に画像検査のデータがあっても、弁護士では計測するポイントが分からないケースが多いようです。

大腿骨の癒合不全を証明するためには、自賠責保険が納得するようビジュアル面に配慮した画像鑑定報告書が必要になります。

<参考>

機能障害(膝関節可動域制限)

大腿骨骨幹部骨折では、骨折部が膝関節から離れているにもかかわらず膝関節の可動域制限を高い確率で併発します。その理由は大腿骨の上を滑走する大腿四頭筋が骨折の出血のために骨と癒着するからです。

膝関節拘縮を予防するため、大腿骨骨幹部骨折では早期手術と早期リハビリテーションが行われますが、膝関節の可動域制限がある程度残ってしまう症例が多いです。

しかし、骨折部がほとんど変形無く骨癒合すると、自賠責保険は膝関節の可動域制限との因果関係を認めない傾向にあります。

実臨床と自賠責認定基準が大きく乖離している点ですが、異議申立てに際しては整形外科専門医による医師意見書を添付せざるを得ません。

<参考>

大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折の注意点

大腿骨骨頭骨折や大腿骨頚部骨折は、大腿骨ではなく膝関節の外傷と言うべきでしょう。これらの骨折で最も問題になるのは膝関節の可動域制限です。

大腿骨骨幹部骨折でも膝関節の可動域制限をきたしますが、大腿骨顆上骨折や大腿骨顆部骨折は膝関節を構成する骨そのものなので高い確率で併発します。

大腿骨顆部骨折は関節内骨折なので、膝関節の可動域制限による機能障害は認定されやすいです。一方、大腿骨顆上骨折は関節外骨折なので、大腿骨顆上骨折よりも機能障害が認定されにくい印象を受けています。

大腿骨骨折が後遺障害に認定されずにお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

<参考>

関節内骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

大腿骨骨折が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

大腿骨骨折で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の相場

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料の相場は、症状の程度や後遺症の種類によって異なります。

大腿骨骨折では7級10号に認定される可能性があり、慰謝料の相場は、110万円~1000万円です。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

大腿骨骨折の後遺障害逸失利益の相場

大腿骨骨折による後遺障害の逸失利益の相場は、損傷の程度や影響、職種、年齢などによって異なるため、詳細な金額提示は難しいです。

非常にざっくりした数字で言うと、高齢者で軽度の症状であれば数十万円から、若年者で重度の症状であれば数千万円に達する可能性もあります。

大腿骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した大腿骨骨折が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

大腿骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

大腿骨骨折でよくある質問

大腿骨骨折で歩けるまでにはどのくらいかかるの?

大腿骨骨折からの歩行回復期間は、骨折部位で異なります。股関節付近の骨折は手術後1~2ヶ月で歩行が安定、太もも中央部は3~4ヶ月、膝関節付近は2~3ヶ月で普通歩行が可能です。ただし、個人差やリハビリ状況により、回復期間は変動します。

<参考>

大腿骨骨折後に歩けるまでの期間は?|交通事故の後遺障害

大腿骨骨折の入院期間は?

大腿骨骨折の入院期間は、骨折部位や患者の年齢、全身状態によって大きく異なりますが、一般的に手術後の入院期間は2~4週間程度です。

例えば、大腿骨近位部骨折(大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折)では、平均在院日数は22.1日と言われています。

一方、回復期リハビリテーション病棟では、大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折または2肢以上の多発骨折の場合、最大90日の入院期間が定められています。

まとめ

大腿骨骨折は、股関節を構成する大腿骨骨頭や大腿骨頚部の骨折から、膝関節を構成する大腿骨顆部骨折まで、さまざまな骨折形態があります。

このため、大腿骨そのものの骨折による後遺障害だけではなく、股関節や膝関節に起因した後遺障害についても対応しなければなりません。

大腿骨骨折では、取り扱わなければならない領域が多岐にわたるため、非整形外科専門医では後遺障害認定で漏れが発生する可能性があります。

大腿骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。