高次脳機能障害は、交通事故による脳外傷や脳卒中によって引き起こされる後遺症のひとつで、記憶力や注意力、感情のコントロールといった目に見えにくい機能に影響を及ぼします。

発症直後はリハビリや治療に集中する時期ですが、年月が経つにつれて、「この先の生活はどうなるのか」「10年後はどう過ごしているのか」といった将来への不安を抱える方も少なくありません。

本記事では、「高次脳機能障害は10年後にどうなるのか?」という視点から、症状の進行や回復の可能性、社会生活への適応などを交えながら、長期的な展望を解説していきます。

将来に希望を持つためのヒントを探している方にとって、少しでも前向きな一歩となれば幸いです。

最終更新日: 2025/4/15

Table of Contents

高次脳機能障害の10年後はどうなっている?

発症して10年後は「生活期」

高次脳機能障害を発症してから10年が経過すると、多くの患者は「生活期」と呼ばれる段階に入ります。

この時期は、急性期や回復期を経て、日常生活の中で障害と向き合いながら生活するフェーズです。

生活期では、医療的な治療よりも、社会復帰や生活の質の向上を目指した支援が重視されます。

残存した後遺症との共存が課題

発症から10年が経過しても、多くの患者には何らかの後遺症が残存しています。これらの後遺症と共存して、日常生活を送ることが課題となります。

一方、発症から10年して認知機能の低下や行動の変化などが見られたら、加齢による認知症併発の可能性もあるので注意が必要です。

軽微な改善は長期間継続する可能性もある

一方、発症から長期間が経過した後でも、適切なリハビリテーションによって認知機能の改善が見られるケースも報告されています。

特に、注意力や記憶力の向上が確認された事例もあり、継続的なリハビリテーションが重要であることが示唆されています。

高次脳機能障害が治る可能性はある?

完全治癒の報告例は無い

高次脳機能障害の完全な治癒例は報告されておらず、多くのケースで後遺症が残るとされています。

しかし、適切なリハビリテーションや支援を受けることで、症状の改善や日常生活に適応する可能性があります。

症状のマスキングを目指す

症状のマスキングとは、リハビリテーションや環境調整を通じて、日常生活での困難を軽減して、障害を目立たなくすることを指します。

具体的には、以下のような方法で、記憶障害や注意障害に対処して、生活の質を向上させることが可能です。

- 記憶障害:補助ツール(メモ・リマインダー)の使用

- 注意障害:作業環境の調整による集中力維持

高次脳機能障害とは何かを知ろう

高次脳機能障害の原因

脳卒中(脳血管障害)

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などが含まれ、これらは脳への血流が途絶えることで脳組織が損傷を受ける状態です。

頭部外傷

交通事故や転倒などによる頭部への強い衝撃で、脳挫傷や急性硬膜下血腫などを受傷すると、高次脳機能障害を発症する可能性があります。

その他の要因

脳炎(ヘルペス脳炎など)や低酸素性脳症、脳腫瘍など、脳に影響を及ぼすさまざまな疾患が原因となることがあります。

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害は、損傷を受けた脳の部位や程度によって多様な症状を呈します。主な症状として、以下が挙げられます。

記憶障害

新しい情報を覚えられない、過去の出来事を思い出せないなどの問題が生じます。

注意障害

集中力が続かない、複数の作業を同時に行うことが難しいといった症状が見られます。

遂行機能障害

計画を立てて物事を進めることが困難になり、日常生活での問題解決能力が低下します。

社会的行動障害

感情のコントロールが難しくなり、対人関係でのトラブルが増える可能性があります。

高次脳機能障害の診断法

病歴の確認

脳損傷の原因となった出来事や疾患の有無を調べます。

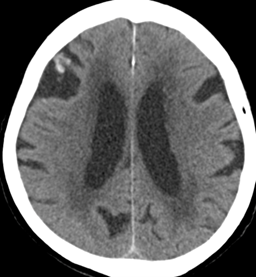

画像診断

MRI検査やCT検査を用いて、脳の器質的な損傷を確認します。

神経心理学的検査

記憶力、注意力、言語能力などの認知機能を評価して、具体的な障害の程度を把握します。

<参考>

高次脳機能障害の治療

リハビリテーション

認知機能訓練や認知行動療法を通じて、失われた機能の回復や代償を図ります。

環境調整

生活しやすい環境を整えるために、家庭や職場での支援体制を構築します。

家族や周囲の理解

障害に対する正しい理解を深めて、適切なサポートを提供することで、患者の社会復帰を支援します。

高次脳機能障害は、見た目では分かりにくい障害であるため、周囲の理解と協力が非常に重要です。適切な診断と治療、そして支援を受けることで、患者の生活の質を向上させることが可能です。

高次脳機能障害の後遺障害等級

交通事故が原因で高次脳機能障害が残ると、自賠責保険から後遺障害に認定される可能性があります。

高次脳機能障害では、話す力や考える力、集中力、疲れにくさ、人との関わり方などが、どのくらいできなくなっているかを評価して等級が判断されます。

後遺症の重さによって、1級から14級までの等級に分けられます。高次脳機能障害の後遺障害認定基準を詳細に知りたい方は、以下のコラムを参照してください。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

交通事故で受傷した高次脳機能障害では、意識障害時間や画像診断によって後遺症との関連性が確認できると、後遺障害に認定される可能性があります。

特に脳挫傷などの局所脳損傷では、損傷部位と症状が一致していることが重要な判断基準となります。

高次脳機能障害が認定されると、神経心理学的検査、医学的意見、日常生活状況報告の結果を総合的に評価して、等級審査が行われます。

近年では、意識障害期間が短い事案でも、全体的な状況を踏まえた総合的な判断が重視される傾向にあります。

高次脳機能障害は身体機能障害とあわせて評価されて、就労能力や日常生活への影響度を考慮した上で、後遺障害等級が決定されます。

賠償実務においては、主観的な要素が強い神経心理学的検査が争点となるケースが少なくありません。

検査結果が時間の経過とともに悪化することは稀ですが、ガイドラインに基づいて反論が可能なケースもあります。

さらに高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイントを詳しく知りたい方は、以下のコラム記事にまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発症した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

高次脳機能障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した高次脳機能障害の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

高次脳機能障害の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

高次脳機能障害が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

交通事故によって受傷した高次脳機能障害で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料とは

交通事故で外傷性脳損傷によって高次脳機能障害が残った精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の相場は?

外傷性脳損傷の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

このように、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益とは

高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

高次脳機能障害の後遺障害逸失利益の相場は?

高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

高次脳機能障害の10年後でよくある質問

高次脳機能障害はひどくなることがありますか?

高次脳機能障害の症状は、基本的には発症後に一定の回復を示して、その後は安定する傾向があります。

しかし、高齢者の場合、活動性の低下により認知症を併発し、結果として症状が悪化したように見えるケースも報告されています。

<参考>

高次脳機能障害と認知症の併発は要注意|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の回復期間は?

高次脳機能障害を良くするためには、リハビリに「約1年」かかると言われています。厚生労働省の調査では、6ヶ月以内に良くなった人は74%、1年以内では97%にのぼります。

高次脳機能障害の予後は?

高次脳機能障害の予後は、発症時の年齢や障害の程度、リハビリの質など多くの要因に左右されます。

適切なリハビリとサポートにより、社会復帰や日常生活の質の向上が期待できます。しかし、平均余命に関しては、健常者と比較して短い傾向があるとの報告もあります。

まとめ

高次脳機能障害は、脳のけがや病気で記憶や集中力などがうまく働かなくなる障害です。発症から10年たつと「生活期」に入り、治療よりも毎日の生活を大切にする時期になります。

多くの人に後遺症が残りますが、リハビリテーションで少しずつ良くなるケースもあります。完全に治ることは難しいですが、工夫やサポートで不便を減らすことはできます。

交通事故で受傷した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。