鎖骨骨折は通常、適切な治療と安静を守れば骨癒合することが多いですが、3ヶ月経ってもくっつかない場合には、何らかの原因が考えられます。

特に交通事故などの強い衝撃による骨折では、粉砕骨折や骨のズレが大きいと、骨癒合が難しくなる可能性があります。また、喫煙や基礎疾患の影響で骨の回復が遅れるケースもあります。

本記事では、鎖骨骨折が3ヶ月経っても治癒しない原因を詳しく解説するとともに、早期治療を促進するための効果的なリハビリや治療法についても紹介します。

さらに、手術の必要性や判断基準や後遺症が残った際の後遺障害認定のポイントについても触れています。長引く症状に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

最終更新日: 2025/3/23

Table of Contents

鎖骨骨折が治癒しない原因とは?

鎖骨遠位端骨折は骨癒合しにくい

鎖骨の遠位端(肩側)の骨折は、骨癒合が困難とされています。これは、肩鎖関節や烏口鎖骨靭帯の損傷を伴うことが多く、骨片の安定性が低下するためです。

骨折部が粉砕している

骨折部が粉砕していると、小骨片への血流が悪くなったり、整復や固定が難しくなるため、骨癒合が遅れる可能性があります。

喫煙している

喫煙は骨片への血流を悪化させて、骨への栄養供給を阻害します。その結果、骨癒合が遅れる可能性が高いです。

<参考>

偽関節・遷延治癒の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

医師の安静指示を守らない

医師からの安静指示を守らず、早期に過度な負荷をかけると、骨癒合が遅れる可能性があります。適切な安静期間を守ることが重要です。

保存療法で鎖骨バンドを外している

保存療法中に鎖骨バンドを自己判断で外すと、骨片が不安定になり、骨癒合が遅れる可能性があります。医師の指示に従い、適切に装着することが重要です。

<参考>

鎖骨骨折の全治期間は?治療法と過ごし方も解説|交通事故の後遺障害

糖尿病や腎臓病などの基礎疾患がある

糖尿病や腎臓病などの基礎疾患は、全身の代謝や血流に影響を及ぼして、骨癒合を遅らせる要因となります。

鎖骨骨折の治癒を早めるための治療法

局所の安静を保つ

骨折直後は、鎖骨バンドや三角巾を用いて患部を適切に固定して、骨折部の安静を保つことが重要です。骨折部の安静によって、骨片の安定性が確保され、適切な骨癒合が促進されます。

<参考>

鎖骨骨折の全治期間は?治療法と過ごし方も解説|交通事故の後遺障害

禁煙する

喫煙は血流を悪化させて、骨への栄養供給を阻害するため、骨癒合を遅らせる要因となります。そのため、骨折後は禁煙が強く推奨されます。

医師の許可があるまで肩より上に腕を挙げない

肩より上に腕を挙げる動作は、骨折部に回旋力が加わるため、骨癒合が遅れる可能性があります。医師の指示があるまで、肩より上に腕を挙げる動作を避けましょう。

<参考>

鎖骨骨折後の禁忌動作とは?避けるべき|交通事故の後遺障害認定

超音波や電気刺激療法の利用

近年、超音波や電気刺激療法が骨癒合の促進に有効であるとされています。これらの治療は、骨形成を刺激して、治癒期間の短縮に寄与する可能性があります。

基礎疾患の治療を行う

糖尿病や腎臓病などの基礎疾患があると、全身の代謝や血流に影響を及ぼして、骨癒合を遅らせる要因となる可能性があります。これらの疾患を適切に管理・治療することで、骨の回復を促進することが期待できます

鎖骨骨折に対する手術の必要性と判断基準

手術が必要となるケースとは

鎖骨骨折の治療法は、骨のずれ具合、骨折部位、患者の年齢や活動レベルなどを考慮して決定されます。

一般的に、骨のずれが大きい場合や、鎖骨遠位端骨折、早期の回復を目指して日常生活に復帰したい場合に手術療法が選択されます。

手術のメリットとデメリット

手術のメリットには、強固な固定が可能となり、リハビリテーションの早期開始や早期の社会復帰が期待できる点が挙げられます。

一方、デメリットとしては、手術に伴う感染症のリスクや麻酔のリスク、手術痕が残る可能性などが考えられます。

手術を避けるための保存療法

骨のずれが少ない場合や、子どものように骨が小さく、まだ成長が期待できる場合には、保存療法が選択されることが多いです。

保存療法では、鎖骨バンドや三角巾を用いて患部を固定して、自然治癒を促します。適切なリハビリテーションを行うことで、機能回復を図ります。

再手術が必要になるケース

手術後に骨癒合が不十分であったり、内固定材料の破損やゆるみが生じたら、再手術が必要となる可能性があります。

また、手術時に挿入したプレートを除去(抜釘術)する時期には個人差がありますが、鎖骨骨折では3~6ヶ月程度が一般的とされています。

鎖骨骨折の後遺障害

交通事故で鎖骨骨折を受傷すると、神経障害、機能障害、変形障害の3つの後遺障害が認定される可能性があります。

神経障害(痛みやしびれ)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

骨が部分的にしかついていない場合(遷延治癒)では、変形障害(12級5号)ではなく、12級13号が認定されるケースがあります。

<参考>

偽関節・遷延治癒の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

14級9号:局部に神経症状を残すもの

鎖骨骨折の手術を受けた場合、必ずといっていいほど出現するのが鎖骨上神経障害です。手術によって鎖骨上神経が切断されるため、手術痕の足側に感覚障害を起こす症例を多く経験します。

しかし、患者さん本人が自覚されていない場合があり、見逃されやすい障害です。症状がある場合には、「局所に神経症状を残すもの」として第14級9号が認定されるケースが多いです。

機能障害(肩を動かしにくい)

鎖骨骨折における機能障害とは、肩関節の可動域制限です。特に、肩に近い骨折ほど、肩関節の機能障害が出現しやすくなります。

しかし、鎖骨骨折は肩関節と直接関係のない部位の骨折です。そのため、交通事故と機能障害との因果関係が問われるケースを多く経験します。

肩関節の機能障害が残存した場合、以下のような後遺障害等級が認められる可能性があります。

等級 | 認定基準 |

8級6号 | 上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

肩関節が強直またはこれに近い状態にあるものです。これに近い状態とは、自動(自分で動かすこと)で健側(ケガをしていない側)の可動域の10%程度以下に制限された状態です。

<参考>

自動運動と他動運動の違いで後遺障害に差も|交通事故の医療鑑定

10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

肩関節の関節運動が、健側の1/2以下の可動域に制限されているものです。

12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

肩関節の関節運動が、健側の3/4以下の可動域に制限されているものです。

<参考>

変形障害(偽関節、鎖骨の出っ張り)

12級5号: 鎖骨に著しい変形を残すもの

鎖骨の変形は手術をすれば改善するため、変形そのもので等級認定されるケースは多くありません。一方、手術を施行しても骨折部が十分に癒合しない症例を散見します。

全く骨癒合していない状態を偽関節、一部分だけしか骨癒合していない状態を遷延治癒と呼びます。いずれも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

保存的治療を選択した場合は、手術症例と比較して偽関節や遷延治癒に至る可能性が少し高くなります。このような症例でも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

また、鎖骨の変形そのものでも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

この場合の「著しい変形」とは衣服を脱いで裸の状態になったとき、明らかに骨が変形していると分かる状態のことを意味します。

<参考>

鎖骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

交通事故による鎖骨骨折で後遺症が残った場合、自賠責保険で以下の後遺障害に認定される可能性があります。

- 神経障害(痛みなど)

- 機能障害(腕が動かしにくくなるなど)

- 変形障害(骨の形が変わるなど)

これらは異なる分類に分けられるため、場合によっては複数が認定されることもありますが、一つの障害としてまとめられることもあります。

鎖骨骨折の後遺障害認定には注意点が多いため、詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご参照ください。

<参考>

鎖骨骨折の後遺障害認定事例【12級13号】

事案サマリー

- 被害者:48歳

- 事前認定:14級9号

- 異議申し立て:神経障害として12級13号が認定

弊社の取り組み

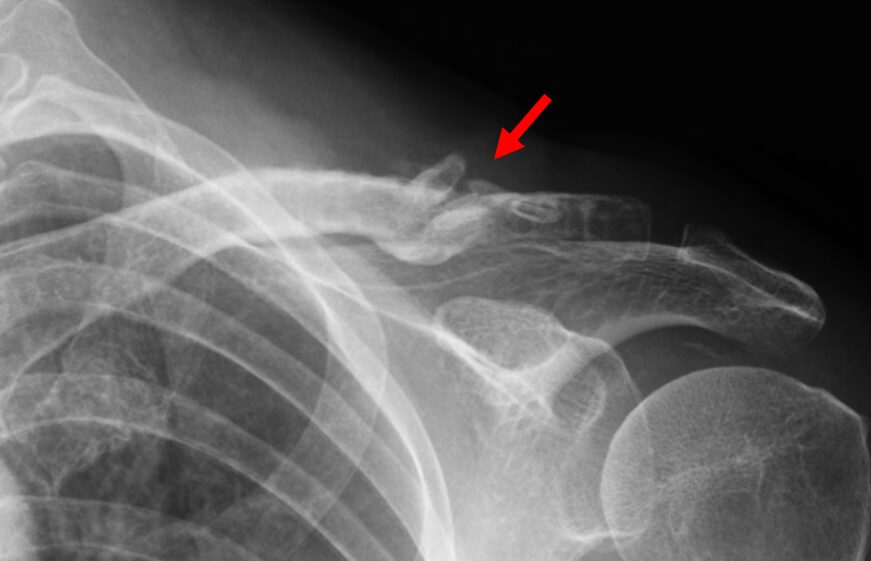

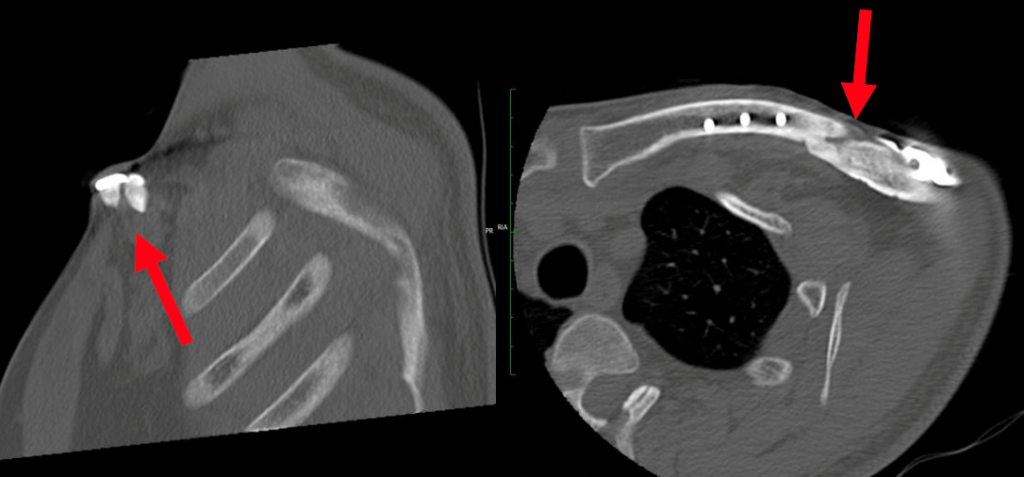

鎖骨骨幹部骨折に対して、プレート固定術が施行されましたが痛みが残りました。

単純X線像(レントゲン検査)では骨癒合しているように見えるため、事前認定では14級9号にとどまりました。

弊社でCT検査を追加施行することを提案したところ、骨幹部に遷延癒合を確認できました。

術後に痺れが残存した鎖骨上神経障害も加味された可能性もありますが、神経障害として12級13号が認定されました。

鎖骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、鎖骨骨折が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

鎖骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

鎖骨骨折でよくある質問

鎖骨骨折がくっつくまでどのくらいかかりますか?

鎖骨骨折の治癒期間は、一般的に8~12週間程度とされています。ただし、年齢や骨折の程度、治療方法、個人の健康状態などによって異なる場合があります。適切な固定と安静を保つことで、スムーズな骨癒合が期待できます。

<参考>

鎖骨骨折の全治期間は?治療法と過ごし方も解説|交通事故の後遺障害

鎖骨骨折でずれたままだとどうなる?

骨折部位のずれが大きいまま放置すると、骨癒合が不完全となり、偽関節になる可能性があります。

鎖骨骨折が偽関節になると、肩の可動域制限や慢性的な痛みが生じる可能性があります。適切な整復や固定を行い、必要に応じて手術を検討することが重要です。

鎖骨骨折のクラビクルバンドはいつまで?

クラビクルバンドの装着期間は、骨折の部位や程度、個人の回復状況によって異なります。一般的には6~8週間程度の装着が推奨されています。

ただし、医師の指示に従い、定期的な経過観察を行いながら、適切な時期に装具を外すことが重要です。

まとめ

鎖骨骨折が治りにくい理由には、いくつかの原因があります。特に肩側の骨折(鎖骨遠位端骨折)は、関節や靭帯が損傷しやすく、骨片が安定しにくいため、癒合が遅れやすいです。

また、骨折部が粉砕している場合、血流が悪くなり、固定も難しくなるため治りにくくなります。さらに、喫煙は血流を悪化させ、栄養が骨に届きにくくなることで回復が遅れます。

医師の安静指示を守らず早く動かしたり、固定具を外してしまうと骨癒合が妨げられます。糖尿病や腎臓病などの基礎疾患も回復を遅らせる要因です。

治療には、安静、禁煙、超音波療法、基礎疾患の管理などが有効で、必要に応じて手術が選ばれます。

鎖骨骨折で後遺症が残ったにもかかわらず、後遺障害に認定されずにお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。