圧迫骨折は時間が経つにつれて痛みが和らぐと考えがちですが、実際には「いつまでも痛みが取れない」と悩む方が少なくありません。

特に、交通事故などで負った圧迫骨折では、骨や軟部組織のダメージが大きく、回復に時間がかかることもあります。なぜ痛みが続くのか? どのようなリハビリが効果的なのか?

本記事では、圧迫骨折後の痛みが長引く原因を解説するとともに、自宅でできるリハビリ方法や注意点を詳しく紹介します。

適切なリハビリを取り入れることで、痛みの軽減や回復の促進が期待できます。ぜひ最後までご覧ください。

最終更新日: 2025/3/22

Table of Contents

圧迫骨折後の痛みが取れない原因とは

圧迫骨折の一般的な症状とその経過

圧迫骨折は、背中や腰の強い痛みが主な症状です。痛みは動作や体重負荷で悪化して、安静時に軽減することが一般的です。

多くの場合、2ヶ月程度で痛みは軽減しますが、時に数ヶ月から1年経っても痛みが取れず、慢性的な腰痛に苦しむ方もいます。

圧迫骨折による変形が高度

骨折による椎体の変形が高度なケースでは、脊柱全体のバランスが崩れて、持続的な痛みや姿勢の異常を引き起こすことがあります。

脊柱全体のバランスが崩れることによって、周囲の筋肉や靭帯に過度な負担がかかり、痛みが長引く原因となります。

骨粗鬆症が高度

骨粗鬆症が進行していると、骨密度が低下して、骨がもろくなります。その結果、骨折の治癒が遅れたり、新たな骨折を引き起こしやすくなります。

また、高度の骨粗鬆症自体が、腰の痛みの持続や再発の原因となるケースがあります。

背骨が骨癒合していない

骨折部位が癒合しないと、不安定性が残り、持続的な痛みや神経症状を引き起こす可能性があります。特に、高齢者や骨粗鬆症の患者では、骨癒合が遅れる傾向があります。

このようなケースでは、手術での椎体間固定や経皮的椎体形成術(PVP)などの治療が検討されるケースがあります。

圧迫骨折のリハビリテーション

コルセット完成までのリハビリテーション

骨折直後からコルセットが完成するまでの期間(通常1週間程度)は、ベッド上での安静が必要です。

しかし、完全な安静は筋力低下を招くため、ベッド上での関節可動域訓練や筋力維持のための軽い運動が推奨されます。

骨癒合するまでのリハビリテーション

コルセット装着後は、下肢筋力の向上を目的とした歩行訓練を積極的に行います。

高齢者では、杖やシルバーカーを使用して、転倒防止と筋力強化を図ります。この期間は約2ヶ月続き、骨癒合を促進します。

骨癒合した後のリハビリテーション

コルセット使用により弱った体幹筋力を回復させるため、体幹の筋力訓練を中心に行います。体幹の筋力訓練によって、慢性腰痛の予防や再発防止が期待できます。

ベーラー体操について

ベーラー体操は、圧迫骨折後の腰背筋および殿筋の強化を目的としたリハビリテーションです。

具体的な動作として、腹臥位になって両手を組んで背伸びをして、同時に殿筋を収縮させます。ベーラー体操は、体幹筋力の強化と姿勢改善に役立ちます。

圧迫骨折のリハビリでやってはいけないこと(禁忌)

前かがみの姿勢

圧迫骨折は脊椎の前方部分に生じることが多く、前かがみの姿勢は、骨折部位に過度な負担をかける可能性があります。

腰を捻る運動

圧迫骨折は腰を捻る動作は、骨折部位に過度な負担をかけて骨癒合を阻害する可能性があります。症状の悪化を招くリスクがあるため避けましょう。

重量物の持ち上げ

重い物を持ち上げる動作は、脊椎に強い力が加わり、骨折部位に負担をかける可能性があります。特に、床に置いてある重い物を持ち上げる際には注意が必要です。

圧迫骨折の後遺障害

交通事故で受傷した圧迫骨折の後遺障害には、以下のような5つの障害があります。

- 脊柱の変形障害(6級、8級、11級)

- 脊柱の運動障害(6級、8級)

- 脊柱の荷重機能障害(6級、8級)

- 局部の神経障害(12級、14級)

- 脊髄損傷の後遺障害

脊柱の変形障害(6級、8級、11級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。

この場合の1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値です。脊柱変形障害の詳細については、こちらのコラム記事を参照してください。

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

具体的な胸椎圧迫骨折の後遺障害8級の画像を知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

11級7号:脊柱に変形を残すもの

下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 脊椎固定術が行われたもの

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

脊柱の運動障害(6級、8級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

6級5号:脊柱に著しい運動障害を残すもの

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの

- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。

- 頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生したもの

脊柱の運動障害を詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

脊柱の荷重機能障害(6級、8級)

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの |

8級2号 | 脊柱に荷重機能障害を残すもの |

年間1000事案の取り扱いがある弊社においても、圧迫骨折で脊柱の荷重機能障害に認定された事案の経験はほとんど存在しません。

その理由は、ほとんどの事案は脊柱の変形障害で処理されるためと思われます。

実臨床で、脊柱の荷重機能障害に認定される可能性がありそうな事案は、圧迫骨折後の偽関節ではないでしょうか。

若年者では少ないですが、高齢者では圧迫骨折後に椎体の前方が偽関節になる症例は珍しくありません。

このような症例では頑固な腰背部痛が残るため、コルセットを常用せざるを得ない症例を散見します。

6級5号:脊柱に著しい荷重機能障害を残すもの

頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの

- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号:脊柱に荷重機能障害を残すもの

頚部または腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの

- 頚椎または腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できるもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱の荷重機能障害を詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

破裂骨折や圧迫骨折による神経障害(12級、14級)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

圧迫骨折の程度がごく軽度の場合には、脊柱の変形障害ではなく、神経障害(痛み)として後遺障害に認定される可能性もあります。

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

通常、レントゲン検査やCT検査で、破裂骨折や圧迫骨折の存在を確認できます。このため、画像検査で骨折が確認できるのであれば、脊柱の変形障害(11級7号)を念頭に置いて、異議申し立てするべきでしょう。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

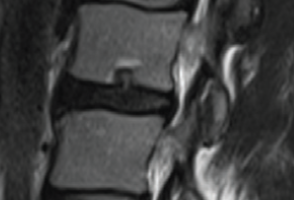

レントゲン検査やCT検査では破裂骨折や圧迫骨折の存在を確認できないものの、MRI検査で骨折が疑われる事案では14級9号に認定される可能性があります。

MRI検査で骨折が疑われる場合には、骨挫傷と骨折の両方の可能性があります。治療経過で椎体に化骨形成を認めるケースは骨折なので、11級7号や12級13号を念頭において異議申し立てするべきでしょう。

脊髄損傷の後遺障害

破裂骨折では、脊髄損傷を合併するケースがあります。脊髄損傷の後遺障害に関しては、こちらのコラム記事を参照してください。

圧迫骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

圧迫骨折の後遺障害認定には、さまざまなピットフォールがあります。特に、脊柱の変形障害は、後遺障害に認定されても、労働能力喪失率や労働能力喪失期間で高率に争いになります。

圧迫骨折の後遺障害認定に関するポイントは、こちらのコラム記事にまとめています。興味のある方はご参照ください。

<参考>

破裂骨折や圧迫骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した破裂骨折や圧迫骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

破裂骨折や圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

痛みが取れない圧迫骨折でよくある質問

圧迫骨折の痛みを緩和するにはどうしたらいいですか?

圧迫骨折の痛みを緩和するためには、まず安静が重要です。特に発症から1~2週間は、背骨に負担をかけないよう安静に過ごすことが推奨されています。

また、痛み止めの内服薬の使用も、ある程度の効果が期待できます。中~長期的には、体幹の筋力を強化することで、痛みの軽減や再発防止に役立ちます。

腰椎圧迫骨折の自宅療養期間はどれくらいですか?

腰椎圧迫骨折の自宅療養期間は、一般的に約1~3ヶ月とされています。特に初期の2~4週間は安静が必要で、骨が硬くなるまで無理をしないことが重要です。

ただし、症状や回復状況によって異なるため、医師の指導に従うことが大切です。

背骨圧迫骨折は全治何ヶ月ですか?

背骨の圧迫骨折の全治期間は、一般的に約3~4ヶ月とされています。しかし、骨粗鬆症の程度や個々の回復力によって差が生じます。

まとめ

圧迫骨折は背中や腰に強い痛みを引き起こして、多くは2ヶ月ほどで回復しますが、場合によっては長引くこともあります。

原因として、骨折による背骨の変形、骨粗鬆症の進行、骨がしっかり癒合しないことなどが挙げられます。

リハビリテーションでは、適切な運動や筋力強化が重要ですが、前かがみや重い物を持つ動作は避けるべきです。

交通事故などで受傷した場合、後遺障害が認定されることもあり、等級によって補償が変わります。圧迫骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらのお問い合わせから気軽にご相談ください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。