鎖骨骨折は日常生活や仕事に大きな影響を与えるケガの一つです。適切な治療とリハビリを行えば回復に向かいますが、誤った動作をしてしまうと痛みが悪化したり、治癒が遅れたりする可能性があります。

特に、鎖骨は肩や腕の動きに深く関わる骨のため、日常の何気ない動作が予想以上に負担をかけることも。では、どのような動作が鎖骨骨折後に避けるべき「禁忌動作」なのでしょうか?

本記事では、鎖骨骨折の回復を妨げる動作や注意すべきポイントを詳しく解説します。安全な回復を目指すために、正しい知識を身につけましょう。

最終更新日: 2025/3/18

Table of Contents

鎖骨骨折後に避けるべき基本的な動作

肩より上に腕を挙げる

鎖骨骨折からしばらくは、骨癒合が進んでいないため、肩より上に腕を挙げる動作は避けるべきです。

肩より上に腕を挙げる動作をすると、骨折部位に回旋力が加わるため、骨癒合を遅らせる可能性があります。医師の指示があるまで、腕の挙上は控えることが望ましいです。

重い荷物を持つ

骨折部位に負担をかけないために、重い荷物を持つことは避ける必要があります。特に骨折後早期は、重いものを持ったり担いだりしないよう注意が必要です。

寝るときに骨折側を下にする

就寝時には、骨折した側を下にして寝ることは避けるべきです。基本的には仰向けか、患部を上にした横向きで寝ることが推奨されています。

また、骨折した側の腕が動かないように、バンドや三角巾で固定することが有効です。

猫背になる

猫背の姿勢は、鎖骨骨折のずれ(転位)を大きくする可能性があります。胸を張る姿勢を保つことで、骨折は整復位に戻りやすくなり、骨癒合が促進されます。

日常生活で気を付ける点

着替え時の注意点

着替えの際は、患部に負担をかけないよう工夫が必要です。前開きの衣類を選び、袖を通す際は患側の腕から先に通します。

次に健側の腕を通すと良いでしょう。脱ぐ際はこの手順を逆に行います。無理な動作は避け、痛みを感じたら中止して、医師に相談してください。

医師の指示があるまで三角巾を装着する

三角巾を装着すると、上肢の重みを中和することができ、鎖骨骨折部にかかるストレスを軽減します。

また、患部の安静と適切な位置の保持に役立ちます。医師の指示があるまで、日常生活や就寝時も含め、常に装着することが推奨されます。

<参考>

鎖骨骨折の全治期間は?治療法と過ごし方も解説|交通事故の後遺障害

禁煙する

喫煙は血流を悪化させ、骨の治癒を遅らせる要因となります。鎖骨骨折の回復を促進するためにも、禁煙は非常に重要です。

<参考>

偽関節・遷延治癒の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

鎖骨骨折の後遺障害

交通事故で鎖骨骨折を受傷すると、神経障害、機能障害、変形障害の3つの後遺障害が認定される可能性があります。

神経障害(痛みやしびれ)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

骨が部分的にしかついていない場合(遷延治癒)では、変形障害(12級5号)ではなく、12級13号が認定されるケースがあります。

<参考>

偽関節・遷延治癒の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

14級9号:局部に神経症状を残すもの

鎖骨骨折の手術を受けた場合、必ずといっていいほど出現するのが鎖骨上神経障害です。手術によって鎖骨上神経が切断されるため、手術痕の足側に感覚障害を起こす症例を多く経験します。

しかし、患者さん本人が自覚されていない場合があり、見逃されやすい障害です。症状がある場合には、「局所に神経症状を残すもの」として第14級9号が認定されるケースが多いです。

機能障害(肩を動かしにくい)

鎖骨骨折における機能障害とは、肩関節の可動域制限です。特に、肩に近い骨折ほど、肩関節の機能障害が出現しやすくなります。

しかし、鎖骨骨折は肩関節と直接関係のない部位の骨折です。そのため、交通事故と機能障害との因果関係が問われるケースを多く経験します。

肩関節の機能障害が残存した場合、以下のような後遺障害等級が認められる可能性があります。

等級 | 認定基準 |

8級6号 | 上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

肩関節が強直またはこれに近い状態にあるものです。これに近い状態とは、自動(自分で動かすこと)で健側(ケガをしていない側)の可動域の10%程度以下に制限された状態です。

<参考>

自動運動と他動運動の違いで後遺障害に差も|交通事故の医療鑑定

10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

肩関節の関節運動が、健側の1/2以下の可動域に制限されているものです。

12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

肩関節の関節運動が、健側の3/4以下の可動域に制限されているものです。

<参考>

変形障害(偽関節、鎖骨の出っ張り)

12級5号: 鎖骨に著しい変形を残すもの

鎖骨の変形は手術をすれば改善するため、変形そのもので等級認定されるケースは多くありません。一方、手術を施行しても骨折部が十分に癒合しない症例を散見します。

全く骨癒合していない状態を偽関節、一部分だけしか骨癒合していない状態を遷延治癒と呼びます。いずれも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

保存的治療を選択した場合は、手術症例と比較して偽関節や遷延治癒に至る可能性が少し高くなります。このような症例でも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

また、鎖骨の変形そのものでも「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号に認定される可能性があります。

この場合の「著しい変形」とは衣服を脱いで裸の状態になったとき、明らかに骨が変形していると分かる状態のことを意味します。

<参考>

鎖骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

交通事故による鎖骨骨折で後遺症が残った場合、自賠責保険で以下の後遺障害に認定される可能性があります。

- 神経障害(痛みなど)

- 機能障害(腕が動かしにくくなるなど)

- 変形障害(骨の形が変わるなど)

これらは異なる分類に分けられるため、場合によっては複数が認定されることもありますが、一つの障害としてまとめられることもあります。

鎖骨骨折の後遺障害認定には注意点が多いため、詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご参照ください。

<参考>

鎖骨骨折の後遺障害認定事例【12級13号】

事案サマリー

- 被害者:48歳

- 事前認定:14級9号

- 異議申し立て:神経障害として12級13号が認定

弊社の取り組み

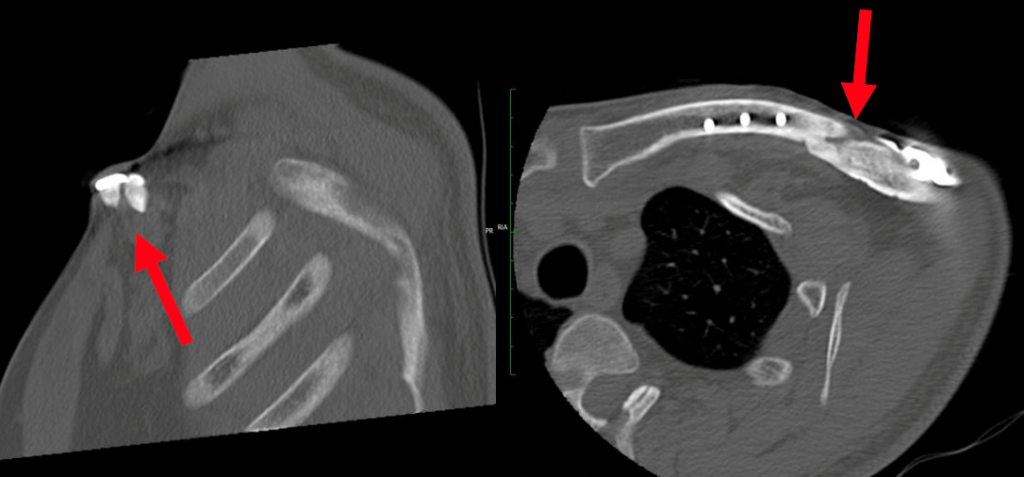

鎖骨骨幹部骨折に対して、プレート固定術が施行されましたが痛みが残りました。

単純X線像(レントゲン検査)では骨癒合しているように見えるため、事前認定では14級9号にとどまりました。

弊社でCT検査を追加施行することを提案したところ、骨幹部に遷延癒合を確認できました。

術後に痺れが残存した鎖骨上神経障害も加味された可能性もありますが、神経障害として12級13号が認定されました。

鎖骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、鎖骨骨折が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

鎖骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

鎖骨骨折の禁忌動作でよくある質問

鎖骨骨折の荷重はいつから?

鎖骨骨折後の患部への荷重開始時期は、骨折の程度や治療方法、個人の回復状況によって異なります。一般的には

一般的には、受傷後6~8週して仮骨形成が認められるまでの期間は、患部への直接的な荷重や過度な負荷は避けるべきとされています。

鎖骨骨折で車の運転はできる?

鎖骨骨折後の車の運転再開時期は、個人の回復状況や骨折の程度によります。一般的には、バストバンドが終了になる受傷後6~8週間が目安となります。

無理な運転は事故のリスクを高める可能性があるため、運転再開のタイミングについては、必ず担当医師と相談して、安全を最優先に考慮してください。

まとめ

鎖骨骨折後は、骨がしっかり治るまで特定の動作を避けることが重要です。肩より上に腕を挙げると骨折部に負担がかかるため、医師の許可が出るまでは控えましょう。

重い荷物を持つことも避けて、患部を安静に保つことが大切です。寝るときは骨折側を下にせず、仰向けや患部を上にした横向きが安全です。

猫背になると骨のずれが生じるため、胸を張る姿勢を心がけましょう。適切なケアを行い、無理のない範囲で回復を目指しましょう。

鎖骨骨折で予想していた後遺障害が認定されず、お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。