中心性脊髄損傷は、交通事故などの外的衝撃によって引き起こされる脊髄の障害で、特に首の頚髄で発生しやすいです。

中心性脊髄損傷は、脊髄の中心部分が圧迫されることにより、上肢や下肢の運動機能に深刻な影響を与える病態です。

脊髄の損傷程度によっては、感覚障害や麻痺が残る可能性もあり、日常生活に大きな影響を与えるケースが多いです。

中心性脊髄損傷の後遺症は、その症状が個別で非定型的な場合が多いため、患者一人一人に応じた適切な治療や支援が求められます。

本コラムでは、中心性脊髄損傷の後遺症の具体的な症状や特徴、そして後遺障害認定に関する重要なポイントを解説しています。

最終更新日: 2025/9/5

Table of Contents

中心性脊髄損傷とは

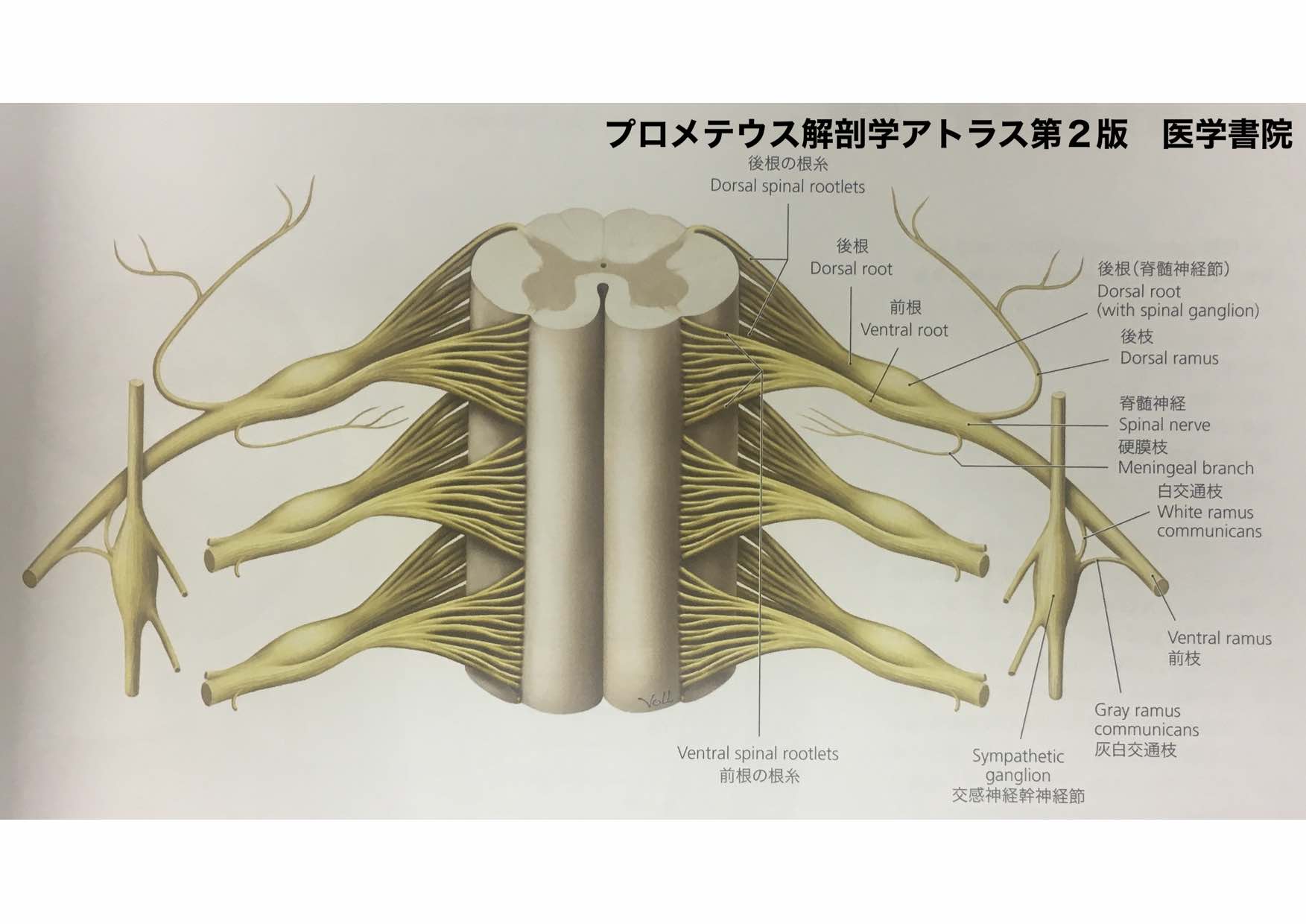

中心性脊髄損傷は、脊髄が完全に麻痺する手前の損傷(不全麻痺)です。脊髄の中央部分がダメージを受けやすいことから、中心性という呼び名がついています。

脊髄は、頚髄(くび)と胸髄(せなか)に区別されます。中心性脊髄損傷は頚髄でおこることが多く、脊髄の脳震盪のような状態です。

脊髄は中枢神経なので、一度大きなダメージを受けて麻痺を生じると非常に回復しにくいです。この点が、末梢神経の損傷と大きく異なります。

末梢神経であれば、仮に事故で切断されたとしても、丁寧に縫合すればある程度の機能が回復します。

しかし中枢神経である脊髄は、鈍的な一回の外傷であったとしても、重大な後遺症になってしまいます。

末梢神経と異なり、手術で修復することもできません。交通事故で中心性脊髄損傷を受傷すると、後遺症が残りやすいのです。

交通事故での中心性脊髄損傷の受傷機序

追突事故の外力で頭部が前後左右にふられ、その衝撃が脊髄に伝わると、中心性脊髄損傷を発症します。

頚椎に変性(加齢)や狭窄が元々存在しない人であれば、脊髄のダメージを免れます。しかし、元々頚椎に変性や脊柱管狭窄がある人は、ダメージが脊髄を直撃します。

そのような理由から、中心性脊髄損傷は若年者よりは、50歳以上の高齢者に発生しやすい外傷です。頚椎の骨折や脱臼が無いにもかかわらず、脊髄損傷の症状を発症します。

最近では、中心性脊髄損傷のことを非骨傷性頚髄損傷(骨折を伴わない脊髄損傷)と呼ぶようになりました。

日本人は、生まれつき骨格の問題として神経の通り道である脊柱管が狭い人(発育性脊柱管狭窄)が多いです。

また、神経の通り道に骨ができる病気(後縦靭帯骨化症)を有する人の割合が欧米人よりは多いです。このため、中心性脊髄損傷を受傷する頻度は比較的高くなります。

<参考>

中心性脊髄損傷の症状

頚髄の完全損傷で出現する症状は、四肢麻痺(手足が動かない)、四肢の知覚消失、直腸膀胱障害、呼吸筋麻痺といった症状です。

中心性脊髄損傷では、完全麻痺と比べると後遺症の程度が軽いケースが多いことが特徴です。

具体的には、上肢の麻痺に比べると下肢の麻痺が軽傷であること、受傷から数日で症状が軽快する人が多いことなどが挙げられます。

とはいえ、中心性脊髄損傷であったとしても、生涯にわたって箸が使えないほど上肢の機能が失われてしまうケースもあり、後遺症の程度はさまざまです。

中心性脊髄損傷の診断

中心性脊髄損傷の診断にはMRI検査が不可欠

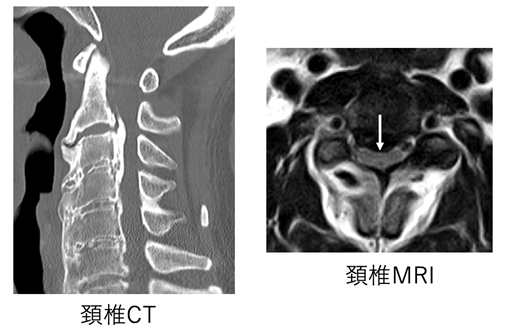

レントゲン検査やCT検査で骨折や脱臼がないことの確認は必要ですが、脊髄の状態を評価するためにはMRI検査が必須です。

MRI検査を撮像することで、脊柱管狭窄症や後縦靭帯骨化症の有無を確認するとともに、髄内信号変化(脊髄にダメージを生じると脊髄の内部の色が変わる現象)についても評価します。

髄内信号変化を生じていると、脊髄損傷の客観的な証明になります。しかし、髄内信号変化を伴わない中心性脊髄損傷もあるため、信号変化がないからといって脊髄損傷を否定できません。

MRI検査は、脊髄以外にも椎間板ヘルニアも評価が可能です。一方、中心性脊髄損傷の診断は、MRI画像だけでできるものではありません。

むしろ重要なことは、臨床症状の推移です。以下のような内容をカルテから読み取ることが重要になります。

- 受傷直後にどの程度の運動麻痺や感覚障害が存在したのか?

- その症状がどれくらいの期間で軽快したのか?

- 最終的に後遺症としてどのような症状が残ったのか?

深部腱反射の推移も重要な判断材料になります。しかし、深部腱反射が正常であるにも関わらず、脊髄損傷の症状を有するケースも存在します。このため、臨床症状と合わせて判断することが大切です。

中心性脊髄損傷の原因が後縦靭帯骨化症によるものであれば、厚生省の特定疾患に該当するため、公費負担の対象となる可能性があります。

<参考>

後縦靭帯骨化症(OPLL)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

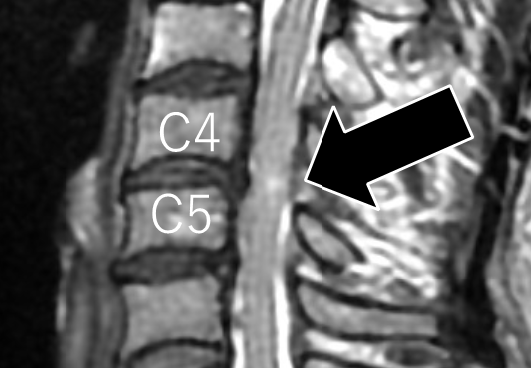

中心性脊髄損傷の事例(頚椎MRI)

C5/6/7レベルに脊柱管狭窄を認め、同部位は脊柱管狭窄のため、くも膜下腔は消失しています。C5/6では頚髄内に高信号領域を認めます。骨折や脱臼は伴っておらず中心性脊髄損傷と診断されました。

中心性脊髄損傷で考えられる後遺障害等級

脊髄損傷の後遺障害

中心性脊髄損傷の麻痺症状は上肢主体ですが、下肢症状が残存する可能性もあります。このようなケースでは、脊髄損傷に準じた後遺障害等級認定となります。

等級 | 認定基準 |

5級2号 | せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

7級4号 | せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの |

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの |

5級2号

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

- 軽度の対麻痺が認められるもの

- 一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)が認められるもの

軽度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)の具体例は以下のごとくです。

- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの

- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

7級4号

せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

- 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

一下肢の中等度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

9級10号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

- 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの

一下肢の軽度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

- 運動性、支持性、巧緻性(手の細かい動き)及び速度についての障害はほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

<参考>

頚椎捻挫が中心性脊髄損傷と診断された場合の後遺障害

単なる頚椎捻挫にもかかわらず、中心性脊髄損傷という診断名がついている事案は、頚椎捻挫に準じた後遺障害等級認定となります。

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

12級13号で認定される症状は、四肢のしびれや脱力感です。14級9号との大きな違いは、「障害の存在が医学的に証明できるもの」という箇所です。

12級13号認定のためには、MRIで客観的(他覚的)な異常所見があることが前提になります。

異常所見には骨折や脱臼はもちろんですが、その他にも椎間板ヘルニアや骨棘(頚椎加齢の変化)、椎間板高の減少(加齢による変性で椎間板の厚みが減少する)も含まれます。

神経症状に関しても14級9号では、自覚症状(患者さんの訴え)だけで良いのですが、12級13号では、より条件が厳しくなります。

自覚症状だけでは不十分で、客観的な症状が必要とされます。客観的な症状には、筋力低下、筋肉の萎縮(やせて細くなる)、深部腱反射の異常(医師が打腱器を使って行う検査)をさします。

しびれ(知覚障害)の範囲も、損傷された神経の分布に一致している必要があります。頚椎捻挫で行われる頻度は非常に低いですが、筋電図や神経伝導検査といった特殊な検査の異常値も客観的な所見に含まれます。

筋力低下は、医学的には徒手筋力テスト(MMT)で評価され、筋力が正常な5から完全運動麻痺の0までの6段階で記載されます。

<参考>

徒手筋力検査は後遺障害12級認定のポイント|交通事故の医療鑑定

14級9号:局部に神経症状を残すもの

症状の常時性(時々しびれがあるのではなく、常にしびれがある)が認定要件です。「天気が悪いときに症状がきつい」といったように症状の消失する時間があると認定されません。

また、交通事故と本人の感じる後遺症に因果関係が認められることが条件となるため、あまりに車体の損傷が小さい軽微な交通事故は非該当とされることが多いです。

<参考>

頚椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

中心性脊髄損傷の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

中心性脊髄損傷の後遺障害認定の考え方

中心性脊髄損傷等級認定の最大のポイントは、「臨床症状」と「画像所見」を総合的に判断することです。

受傷直後にどのような麻痺症状があったのかを評価して、その原因としてMRI検査で脊髄損傷を証明しうる画像所見があるかどうかをチェックします。

この作業は、整形外科医もしくは脊椎外科医でないと難しいと思われます。実際に中心性脊髄損傷の存在が明らかということなれば、何級に該当するのかを検討します。

ただ、この作業も比較的難易度が高く、機能障害として何級になるのか?脊髄損傷として何級になるのか? 脊髄損傷に伴う胸腹部や脊柱の障害はどの程度になるのか? について総合評価が必要になります。

「受傷後に手足にしびれがあったから中心性脊髄損傷である」とか「MRI検査で脊髄に信号変化があるから中心性脊髄損傷である」という評価では不十分といえます。

<参考>

【日経メディカル】中心性脊髄損傷というアヤシイ傷病名

中心性脊髄損傷は非定型的症状が多い

中心性脊髄損傷と後遺障害認定については、誤解や混乱をまねくことがあります。

実際に頚髄損傷の症状が明らかであるにも関わらず、脊髄の信号変化が存在しないことや、深部腱反射に異常がないことを理由に自賠責保険に過小評価されてしまい、後遺障害等級認定されない事案が多数存在します。

一方で、交通事故後に両手のしびれが残存したことだけをもって、中心性頚髄損傷と診断されているケースも後を絶ちません。

中心性脊髄損傷についてはMRI検査の読影も重要ですが、それ以上に受傷後の臨床症状の推移(運動麻痺、知覚障害、深部腱反射などの総合評価)を医学的に判断することが大切です。

中心性脊髄損傷の事案では、MRI検査の画像所見読影だけでは限界があります。カルテを精査して受傷後の臨床症状の推移を医学的に証明することが、後遺障害等級認定のキモとなります。

<参考>

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

頚椎捻挫が中心性脊髄損傷と診断されたケース

単なる頚椎捻挫にもかかわらず、中心性脊髄損傷という診断名がついている事案は、自賠責保険のイメージが非常に悪くなります。

その理由は、主治医の診断能力に対する自賠責保険の疑念です。交通事故後に両手のしびれが出現しただけで、中心性頚髄損傷と診断されているケースが非常に多いです。

このような事案では、12級13号はもちろんのこと、14級9号の可能性も通常より低くなります。自賠責保険の建て付けは、中枢神経の最下級は12級13号だからです。

それでも、14級9号認定可能性はゼロではありません。がんこな両手しびれが残っている場合には異議申し立てする価値はあると考えます。

弊社では、中心性脊髄損傷の事例の経験が豊富にあり、なおかつ整形外科専門医の中でも脊椎脊髄を専門としている医師への相談が可能です。

お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は、無料で等級スクリーニング®を実施いたします。

中心性脊髄損傷の後遺障害認定事例【11級7号】

事案サマリー

- 被害者:60歳代 男性

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

交通事故後に四肢麻痺になりましたが、症状は自然に軽快しました。しかし、上肢の頑固なしびれが残存したため、頚椎椎弓形成術が施行されました。

術後の経過が良くて、しびれはかなり改善しましたが、一部の症状は残存していました。初回申請時には、中心性脊髄損傷の存在を否定されて非該当でした。

弊社の取り組み

受傷後の経過や深部腱反射の推移を詳細に検討するとともに、CT、MRIの読影を脊椎外科専門医が行いました。

その結果、椎弓形成術の妥当性が認められたため、「3椎以上の脊椎について,椎弓形成術を受けたもの」という基準に該当して、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定されました。

中心性脊髄損傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、中心性脊髄損傷の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による中心性脊髄損傷の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

中心性脊髄損傷で後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

中心性脊髄損傷で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

中心性脊髄損傷の後遺障害慰謝料の相場

中心性脊髄損傷の後遺障害慰謝料の相場は、症状の程度や後遺症の種類によって異なります。

中心性脊髄損傷では5級2号に認定される可能性があり、慰謝料の相場は、110万円~1400万円です。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

中心性脊髄損傷の後遺障害逸失利益の相場

中心性脊髄損傷による後遺障害の逸失利益の相場は、損傷の程度や影響、職種、年齢などによって異なるため、詳細な金額提示は難しいです。

非常にざっくりした数字で言うと、高齢者で軽度の症状であれば数十万円から、若年者で重度の症状であれば数千万円に達する可能性もあります。

中心性脊髄損傷のよくある質問

脊髄損傷と脊椎損傷の違いとは?

脊椎損傷とは、背骨の損傷です。背骨が損傷を受けると背骨の中を通っている脊髄という神経も損傷されるケースが多いです。しかし、背骨のみが損傷されて脊髄は無事であるケースも存在します。

脊髄損傷は背骨の損傷にとどまらず、背骨の中の脊髄にまで損傷が及んだ状態です。一方、高齢者では背骨の損傷が無いにもかかわらず、脊髄のみ損傷されるケースもあります(非骨傷性脊髄損傷)。

<参考>

非骨傷性頚髄損傷の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

中心性脊髄損傷は完治しますか?

中心性脊髄損傷は、けがから約6か月〜1年の間に少しずつ良くなり、自然に回復する人もいます。時間の経過とともに症状が改善するケースもあるとされています。

中心性脊髄損傷に対する治療法は?

中心性脊髄損傷の保存療法

中心性脊髄損傷に対する治療法は、医師の間でも意見が分かれるところです。

手術をしなくても、自然に症状が回復するケースが多いので、受傷直後は、頚部の安静を保ち、リハビリテーションを行うことが多いです。搬送先の病院でリハビリテーションを行い、在宅復帰を目指します。

脊髄損傷により手足にしびれが強い場合は、薬物療法(プレガバリンなど)を併用することもあります。脊髄損傷を根治するための薬剤は残念ながら存在しないため、対症療法が主体になります。

軽傷の場合は、2-3週間の入院期間を経て退院が可能になりますが、麻痺が重症な場合には数ヶ月の入院リハビリテーションが必要になることもあります。

中心性脊髄損傷の手術療法

元々脊柱管狭窄があり、交通事故で中心性脊髄損傷を生じた場合は、手術が必要になることもあります。

受傷直後に手術をすべきか、しばらく待機してから手術をすべきかについては、医師の間でも意見が分かれるところです。

手術の目的は、狭い脊柱管を広げることで、今後症状が悪化しないようにすることです。残念ながら脊髄に加わったダメージを根本的に修復する手術は存在しません。

椎間板損傷などの合併があるときは、チタン製のスクリューやケージを使って、脊椎固定術を併用することもあります。

手術の方法は、頚部の後方を切開する頚椎椎弓形成術や、頚部の前方を切開する頚椎前方除圧固定術が一般的です。どの術式を採用するかは医師との相談が必要になるでしょう。

麻痺の程度にもよりますが、機能回復のためには、手術後のリハビリテーションがとても大切です。

中心性脊髄損傷の予後は?

中心性脊髄損傷は回復しやすいケガであり、約7割の人は自然に神経所見がよくなるとされています。特に、40歳以下で脊柱管が広い人は、良くなる可能性が高いです。

ただし、高齢で脊椎の病気(脊柱管狭窄症など)がある場合は、重症化しやすいので注意が必要です。

脊髄損傷の種類は?

完全麻痺

脊髄が損傷された程度によって、完全麻痺と不全麻痺に分かれます。完全麻痺は損傷した脊髄高位以下の身体が動かなくなり、感覚も感じません。中心性脊髄損傷では、完全麻痺となるケースはほとんどありません。

不全麻痺

不全麻痺は身体が少し動き、また感覚も鈍いながら存在するケースが多いです。中心性脊髄損傷のほとんどは不全麻痺です。

脊髄損傷の分類(フランケル分類)とは?

臨床的には、フランケル(Frankel)分類がよく用いられています。脊髄損傷の重症度を、患者さんの日常生活動作で評価する分類です。

フランケルA:Complete(完全麻痺)

損傷高位以下の運動知覚完全麻痺です。中心性脊髄損傷ではほとんど存在しないタイプです。

フランケルB:Sensory only(知覚のみ)

運動能力(筋力)は完全麻痺で、知覚のみがある程度ある状態です。このタイプも、中心性脊髄損傷ではほとんど存在しません。

フランケルC:Motor useless(運動不全)

損傷高位以下の筋力は少しあるが、実用性はない状態です。中心性脊髄損傷が該当する可能性のあるタイプです。

フランケルD:Motor useful(運動あり)

損傷高位以下の筋力に実用性がある状態です。具体的には補助具(もしくは補助具無し)で歩行可能です。中心性脊髄損傷で最も多いタイプです。

フランケルE:Recovery(回復)

症状が無い状態です。深部腱反射の異常が存在するケースはあります。むちうちとの鑑別が難しいケースがあります。

<参考>

深部腱反射は12級の後遺障害認定のポイント|交通事故の医療鑑定

まとめ

交通事故で発生する頚部の外傷のひとつに中心性脊髄損傷があります。中心性脊髄損傷は、脊髄損傷の一種なので後遺症を残しやすい外傷です。

しかし、単なる頚椎捻挫にもかかわらず、中心性脊髄損傷という傷病名がついている事案が後を絶ちません。

このような事案でも、14級9号認定を目指して異議申し立てする価値はあると考えます。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。