交通事故によるケガの中でも、脚に大きなダメージを与える脛骨骨折は、重症化しやすく、治療やリハビリに長い時間を要することがあります。

特に交通事故では、強い衝撃を受けて骨折が複雑になるケースが多く、治療法の選択や後遺障害の有無が今後の生活に大きく影響します。

本記事では、脛骨骨折の基礎知識から交通事故における典型的な受傷パターン、症状や診断、治療法の種類、そして後遺障害認定のポイントまでを詳しく解説しています。

さらに、弁護士や患者の方が後遺障害等級の認定で押さえるべき実務的な視点や、実際の認定事例も紹介しながら、より具体的な理解が得られるよう構成しています。

最終更新日: 2025/7/4

Table of Contents

脛骨骨折とは

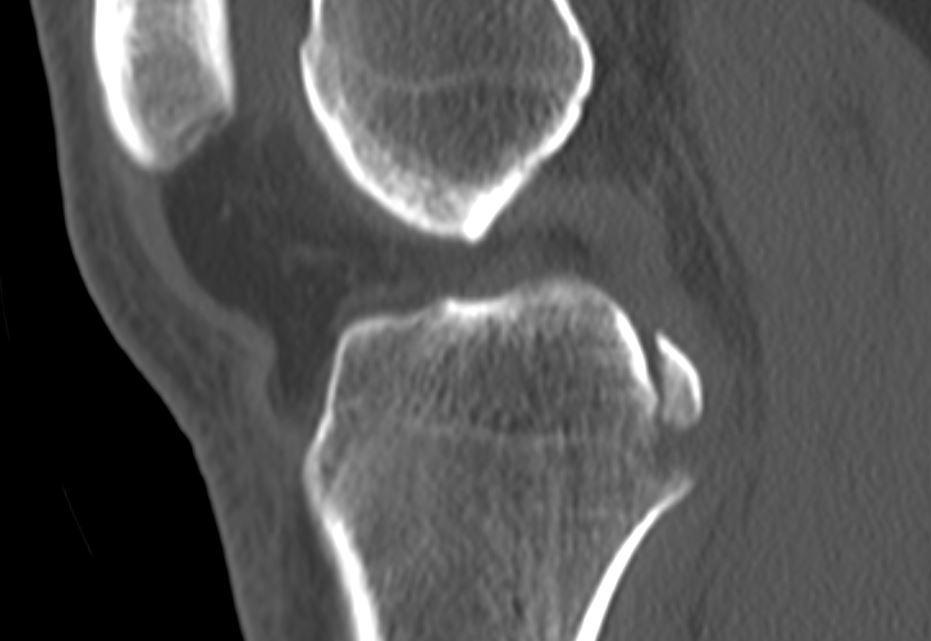

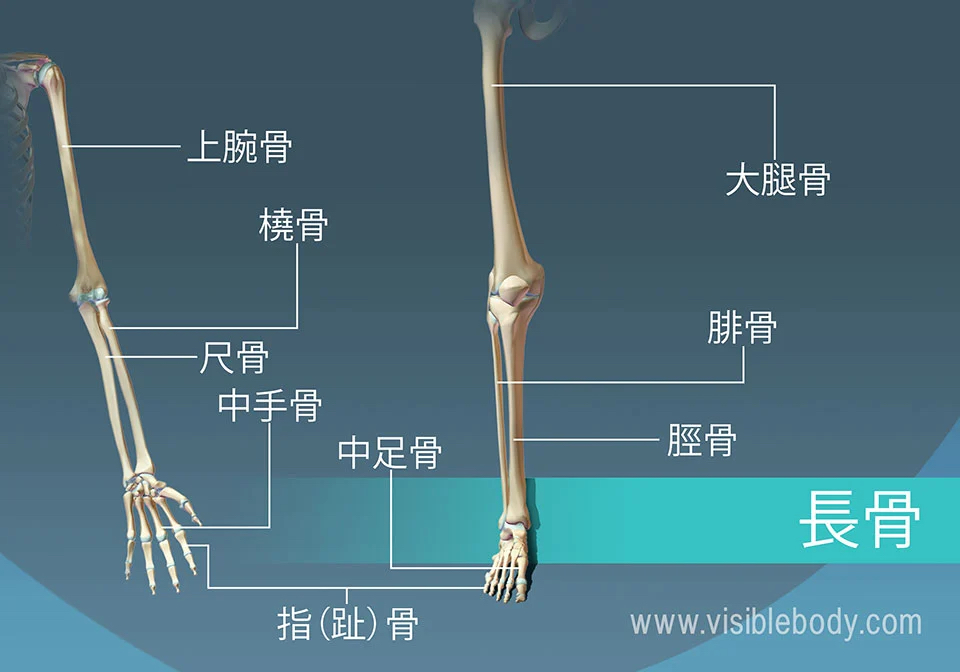

www.visiblebody.comより引用

下腿の骨には脛骨と腓骨とがあります。内側(足の親指側)にある脛骨で体重の5/6を支え、外側(足の小指側)にある腓骨が残りの1/6を支えます。

体重の5/6を支えるほど脛骨は大きく太いため、骨折すると後遺症を残しやすい骨です。

骨折の場所によって、近位端、骨幹部、遠位端と分けられます。近位端と遠位端は関節内骨折になることが多いです。

下腿はそのまま外力にさらされる部位であるため直達外力の場合が多く、筋肉などの軟部組織が薄いことから開放骨折になりやすい骨です。

<参考>

交通事故での脛骨骨折の受傷機序

交通事故では脛骨骨幹部をぶつけたり、膝関節や足関節をひねったりすることで脛骨骨折が起こります。

膝関節をひねると、脛骨は膝関節と連結しているため、膝内部にある靱帯や半月板を損傷するおそれもあります。

足関節も同様に、足関節周囲の靱帯損傷を合併するおそれがあります。脛骨骨幹部は周辺に筋肉が少ないため、骨折部が皮膚から飛び出して開放骨折になる場合があります。

開放骨折は症状が重く、治療が難しい上に骨のつきが悪くなるため、完治まで1年以上かかるケースもあります。

脛骨骨折の症状

当然、骨折なので痛みが一番の症状となります。その他、足先に行く血管や神経を損傷すると、痺れや血行障害を合併するおそれもあります。

膝や足関節の靱帯損傷を伴うと、膝関節や足関節の不安定性が出現する場合もあります。

脛骨骨折の診断

単純X線像(レントゲン検査)が基本です。CT検査を撮影するとより詳細に骨折の形を把握することが出来ます。

膝関節内の骨折は脛骨高原骨折(プラトー骨折)、足関節内の骨折は脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)と呼ばれています。

膝関節や足関節の靱帯損傷の評価にはMRI検査が有用です。その他、足先に行く血管損傷を合併している場合は、血管造影や造影CTを行う場合もあります。

脛骨骨折に対する治療

骨折している場所によって治療法が異なります。手術となるケースが多いです。しかし、ズレの少ない骨折は保存的に加療可能です。

脛骨骨折の保存療法

内果単独の骨折などでほとんどズレの無い場合は、足関節をギプスで固定して保存的に治療を行います。

また、全身の合併症(内蔵損傷、頭部外傷など)で優先すべき箇所がある場合は、そちらが治癒した上で治療を行います。

脛骨骨折の手術療法

閉鎖性骨折か、開放骨折かによって待機的に治療をするのか、緊急手術を行うのか分かれます。閉鎖性骨折の場合、骨折の場所によって治療法が分かれます。

近位端

脛骨高原骨折(プラトー骨折)で関節面が落ち込んでいれば、内視鏡を用いて関節面をもとに戻したりします。ズレが少なければネジで固定したり、骨折部の粉砕が強く、関節面が広がっていればプレートという板で押さえたりします。

骨幹部

髄内釘という棒やプレートで固定することが多いです。

遠位端

脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)では、プレートを前方から当てることが多いです。内果単独の骨折であれば、ネジや8の字の針金で固定します。開放骨折の場合は一時的に創外固定を組む場合もあります。

<参考>

脛骨骨折で考えられる後遺障害

可動域制限による機能障害、変形障害、偽関節による障害、切断による障害、壊死や欠損による醜状障害などがありえます。

機能障害

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

膝あるいは足関節の可動域制限を残す場合がありえます。強直あるいは完全弛緩性麻痺かそれに近いものをいいます。

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。開放骨折では周囲の筋肉・腱の癒着を伴い、可動域制限がより出現します。

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。

神経障害

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

骨折においては、局所の神経損傷を伴っていることが多く経験します。その際は、tinel徴候(損傷部位を軽く叩打すると、その遠位部にチクチクと響く症状)を確認します。

しかし、自賠責保険では、脛骨骨幹部骨折が12級13号に認定される可能性は低いです。実質的に、脛骨骨折で12級13号に認定されるのは、脛骨高原骨折(プラトー骨折)と脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)に限られます。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

骨折後に残った痛みで最も認定されやすいのは14級9号です。脛骨骨幹部骨折などでしっかり骨癒合している事案では、客観的な痛みの原因を証明することは難しいケースが多いです。

このような事案では、12級13号が認定される可能性は非常に低いですが、14級9号が認定される可能性は十分にあります。

一方、脛骨骨幹部骨折で髄内釘を施行した事案では、高率に伏在神経膝蓋下枝損傷を併発します。伏在神経膝蓋下枝損傷の主訴は、膝関節内側の知覚鈍麻としびれです。

実臨床では伏在神経膝蓋下枝損傷の併発は半ば常識ですが、残念ながら自賠責保険の判断は(弊社の経験では)14級9号に留まっています。

<参考>

脛骨高原骨折(プラトー骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

変形障害

等級 | 認定基準 |

7級10号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

8級9号 | 偽関節を残すもの |

12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

要件として、「著しい運動障害を残すもの」とは常に硬性補装具を必要とするものを言います。脛骨骨折は、全身の骨の中でも偽関節を残しやすい骨折として有名です。

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

脛骨骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要としないものが該当します。実臨床では、偽関節に至った症例でもっとも多いのはこのタイプの後遺障害です。

ロッキングプレートや髄内釘のおかげで硬性補装具無しで歩行可能なものの、骨癒合していない症例は稀ではありません。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

15度以上の変形を残して癒合したものや脛骨の直径が2/3以下に減少したものをいいます。なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合はこれに該当します。

偽関節以上に多いのがこのタイプの後遺障害です。特に直径が2/3以下に減少している事案は多い印象を受けます。

主治医は自賠責認定基準を知らず、また弁護士は骨折部の立体的なイメージができないため、気付かれないケースが多いので注意が必要です。

短縮障害

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

脛骨の骨癒合不全のために短縮の後遺障害が残ることがあります。

下肢の短縮の評価は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較することによって行います。

欠損障害

下腿慢性骨髄炎を発症して治癒せずに、やむをえずに下腿切断となる場合があります。

4級5号:1下肢を膝関節以上で失ったもの

5級3号:1下肢を足関節以上で失ったもの

醜状障害

下腿の醜状に関しては、下記に詳しくまとめていますのでご参照ください。

<参考>

外貌醜状や醜状障害の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脛骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

脛骨骨折は見た目も派手な骨折が多いです。開放骨折となる場合も多く、膝や足関節の可動域制限を残します。

自賠責保険は、脛骨骨折が問題なく癒合したという理由で非該当とする傾向がありますが、その周囲の軟部組織も注目しなければなりません。

また、脛骨骨折では骨癒合を獲得したとしても脛骨の表面を滑走する筋肉や腱との癒着を合併する事案を散見します。

このような事案では、足関節や足趾の可動域制限(機能障害)が残ります。特に足趾(足指)の可動域制限は、骨折部位から離れているため、後遺障害が等級認定されるケースが多いです。

異議申立てによって足趾(足指)の機能障害が後遺障害等級認定される可能性がありますが、整形外科専門医による医師意見書が必須と言えるでしょう。

<参考>

足指骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脛骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した脛骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

労災事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脛骨骨折の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では労災事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

【12級7号】脛骨骨折の後遺障害認定事例

事案サマリー

- 被害者:40歳代 女性

- 初回申請:14級9号

- 異議申立て:12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

脛腓骨開放骨折に対して一時的に創外固定を行った後に、プレートで内固定をしたケースです。骨癒合は得られたものの、足関節の背屈制限が残りました。

自賠責保険では足関節の背屈制限について事故との因果関係を否定されて、骨癒合が得られているという理由から14級9号の判断にとどまりました。

弊社の取り組み

関節に近い骨折では、骨折によって併発した内出血によって軟部組織が癒着するケースが多いです。軟部組織が癒着すると、関節可動域制限を併発します。

足関節の機能障害が残存し得ることを主張した医師意見書を添付して異議申し立てを行いました。その結果、12級7号が認定されました。

まとめ

脛骨骨折は機能障害、変形障害、偽関節による障害、欠損障害、醜状障害など、様々な後遺症を残します。その骨折の形もバリエーション豊富で、合併症も様々です。

弊社ではその1例1例を深く考察し、等級認定のためにどのような後遺症が該当するか、臨床医の立場から説明を行います。

脛骨骨折の後遺障害認定でお困りの際は、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。

ここにペーストする!