交通事故で発生する膝関節周囲の外傷のひとつに脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)があります。脛骨高原骨折は関節内骨折なので、後遺症を残しやすい外傷です。

本記事は、脛骨高原骨折による後遺症が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2025/6/14

Table of Contents

脛骨高原骨折とは

脛骨高原骨折の概略

まず脛骨高原骨折そのものについてご説明します。脛骨「高原」骨折とは変な名前の傷病名だと感じる方も多いことでしょう。

高原(plateau)とは、脛骨の関節面を高地に広がった平原に見立てた専門用語で、脛骨関節面に達する膝関節内骨折です。

膝関節内の荷重部にかかる骨折なので、完全な解剖学的整復が行われないと、痛みや可動域制限が残る可能性が高い骨折です。

交通事故などで膝関節に強い外力が加わると、関節面が陥没します。外力が強いと荷重部の骨片が粉砕してしまいます。

このような状態であれば当然手術が必要ですが、粉砕した骨片を完全に元の位置に整復することは困難であることが多いです。

脛骨高原骨折の診断方法

単純X線像(レントゲン検査)

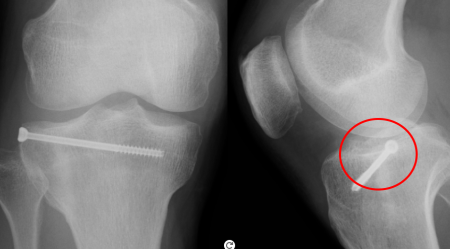

基本は単純X線像(レントゲン検査)です。通常は正面像+側面像の2方向撮影ですが、両斜位を撮影するケースも多いです。

診断、治療、そして後遺障害等級認定に大きな影響を及ぼすのが健側撮影です。意外と健側が一度も撮影されないまま症状固定に至っている事案を散見します。

もし健側撮影が一度も実施されていないのであれば、症状固定前に必ず施行してもらうことを強く推奨します。

CT検査

CT検査は、脛骨関節面の陥没程度を正確に把握するために必須の検査と言えます。術前だけではなく、関節面の状況の把握のために、術後にも実施する方が望ましいでしょう。

MRI検査

MRI検査は必須ではありませんが、不顕性骨折などのレントゲン検査やCT検査では骨折が分からないケースには有用です。

脛骨高原骨折の荷重時期

手術療法を施行した症例では、術後4週間は完全免荷するケースが多いです。この期間は膝関節の可動域訓練や筋力訓練を中心にリハビリテーションを進めます。

その後、段階的に1/3部分荷重、1/2部分荷重、2/3部分荷重と荷重量を上げていきます。全荷重が可能になるのは、術後8週程度が多いです。

これだけ免荷期間が長くなる理由は、早期から荷重を始めると高い確率で骨折部が潰れてしまうからです。

脛骨高原骨折の後遺症

関節の動きが悪くなる(可動域制限)

骨折による関節のダメージや手術後の癒着により、膝を曲げたり伸ばしたりする動きが制限されることがあります。

痛みや腫れ

骨折部分や周辺の関節に慢性的な痛みが出ることがあります。特に長時間歩いたり運動をしたりすると、腫れや痛みが悪化することもあります。

膝の不安定感

骨折がズレた状態で骨癒合すると、膝がグラつくように感じることがあります。膝の靭帯損傷が原因になることもあります。

変形性関節症のリスク

長期的には、関節がすり減る「変形性関節症」につながる可能性があります。これは痛みや膝の動きの制限をさらに悪化させる原因になります。

脛骨高原骨折の後遺障害

機能障害(膝関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 膝関節がほとんど動かない状態(関節可動域が10%以下)

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節可動域が2分の1以下に制限された状態

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 膝関節可動域が4分の3以下に制限された状態

神経障害(膝関節の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

- 画像所見などで痛みの原因を証明できるもの

14級9号:局部に神経症状を残すもの

- 画像所見で痛みの原因を証明できないものの、治療内容などから痛みの存在を類推できるもの

変形障害(骨が治癒しなかった)

12級8号:長管骨に変形を残すもの

- 大腿骨または脛骨の直径が2/3以下に減少したもの

- 大腿骨が外旋45度または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

脛骨高原骨折の変形障害は、骨折のCTを撮像することで判定します。

短縮障害(下肢が短くなった)

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

脛骨高原骨折の中でも両顆骨折(脛骨近位全体の粉砕骨折)では、1cm程度の下肢短縮は十分にあり得ます。

脛骨高原骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

脛骨高原骨折が14級9号や非該当になる理由

膝関節の外傷では比較的ポピュラーであり、12級13号や12級7号に該当する事案が多いです。私たち臨床医がみても、この外傷で14級9号や非該当になるのか?!と驚くケースも少なくありません。

しかし詳細に調べると、脛骨高原骨折で14級9号や非該当になってしまう蓋然性が存在することが多いです。

ここでは、本来なら12級以上に該当してもおかしくない事案が、14級9号や非該当になってしまう理由を考察したいと思います。

手術をもってしても完全な解剖学的整復位を得ることが難しい外傷にもかかわらず、自賠責保険の後遺障害認定で問題になることが多いのは何故でしょうか。

手術ではプレートによる強固な内固定が行われるため、術後は長期の外固定を必要としません。このため、膝関節の可動域制限をあまり残さないことが多いです。

そして自覚症状欄には膝痛の記載はありますが、後遺障害診断書には「画像(レントゲン)上、骨癒合は良好」と記載されます。

膝関節の可動域制限があまりないこと、骨癒合が得られていることから、せいぜい14級9号の後遺障害等級しか認定されません。

患側のCT検査+両側のレントゲン検査が必須

手術を受けて長期にわたる厳しいリハビリテーションを乗り越えても、被害者は残存する膝関節の痛みに苦しみます。

しかし自賠責認定基準では「画像(レントゲン)上、骨癒合は良好」であるため、14級9号の後遺障害等級認定、もしくは非該当になることが多いです。

これでは被害者が自賠責保険の等級認定に納得できないのは当然でしょう。レントゲンで骨癒合が良好であることは分かるのですが、関節面の不整の評価は困難です。

疼痛が残存している場合はCT検査を行って関節面の不整像の有無を確認し、客観的資料を追加提出することが重要です。

患側のCT検査だけではなく、両側のレントゲン検査も実施すると、有意所見が存在する可能性があります。

また、脛骨高原骨折では内側半月板や内側側副靭帯(MCL)などの関節内構成体が同時に損傷するケースが多いです。

このような事案では膝関節のMRIが必要となります。弊社の等級スクリーニングをご依頼をいただければ、相談事案の資料に目を通し、必要な検査などを含めたアドバイスをさせていただきます。

脛骨高原骨折のために疼痛や可動域制限が残存しているにもかかわらず、14級9号や非該当の等級認定を受けてお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

【12級13号】脛骨高原骨折の後遺障害認定事例

事例サマリー

- 被害者:30歳代

- 初回申請:14級9号

- 異議申立て:12級13号

高所からの転落により受傷しました。初回申請で14級9号の認定を受けましたが、症状との乖離があるため、弊社に医療相談を依頼されました。

弊社の取り組み

弊社で調査したところ、骨折部にわずかな変形が残存している可能性がありました。被害者に追加CT撮像を受けていただいたところ、脛骨外側関節面の変形が残存する画像所見が得られました(赤丸)。

後遺障害の蓋然性を主張する医師意見書を作成し、異議申し立てを行ったところ、12級13号が認定されました。

脛骨高原骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った脛骨高原骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脛骨高原骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

脛骨高原骨折で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

脛骨高原骨折が後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料とは

脛骨高原骨折で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料の相場は?

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。例えば、後遺障害等級12級の場合、自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円が相場となります。

また、後遺障害等級14級の場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円が相場です。これらの金額は、被害者が受けた精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。

脛骨高原骨折の後遺障害逸失利益とは

脛骨高原骨折による後遺障害が認定された場合、逸失利益も請求することができます。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する補償です。

例えば、膝関節の機能障害が残り、労働能力が低下した場合、その分の収入減少を補償するために逸失利益が支払われます。脛骨高原骨折の後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

脛骨高原骨折の後遺障害逸失利益の相場は?

脛骨高原骨折の後遺障害逸失利益の相場は、被害者の年収や後遺障害等級によって異なります。例えば、後遺障害等級12級の場合、逸失利益の相場は約290万円となります。

これらの金額は、被害者が将来的に得られるはずだった収入を補償するために支払われるものです。

脛骨高原骨折でよくある質問

脛骨高原骨折の受傷機序

交通事故や高い場所からの転落など、大きな外力が膝関節に加わることで受傷します。高齢者では、転倒するだけで脛骨高原骨折を受傷することもあります。

脛骨高原骨折の手術費用

健康保険が3割負担のケースでは、入院にかかる期間と費用の概算は以下のようになります。

期間:10~30日

費用:20~30万円

上記の期間や金額はあくまでも目安です。個々の症例によって期間や金額が変わるのでご了承ください。

脛骨高原骨折は全治何ヶ月?

ズレ(転位)の程度や骨折形態によって異なりますが、脛骨高原骨折ではおおむね3ヵ月で骨癒合するケースが多いです。

ただし、骨が十分な強度を獲得するには半年から1年かかるため、重労働や激しいスポーツは1年ほど控えた方が無難です。

脛骨高原骨折のリハビリテーション

脛骨高原骨折のリハビリテーションは、骨の癒合を促進しながら関節の可動域や筋力を回復させるために段階的に進められます。リハビリは主に急性期、回復期、機能回復期の3つの段階に分けて行われます。

急性期では、骨がしっかり癒合するために膝関節を固定して安静を保つことが求められます。この期間中は、患部への過度な負担を避け、腫れや痛みを軽減するためにアイシングや患肢の挙上が行われます。

加えて、膝関節以外の筋肉の衰えを防ぐために、股関節や足首の軽いアイソメトリック運動(静的運動)を取り入れることが勧められます。

次に、骨癒合が進んだ回復期に入ると、膝関節の可動域を徐々に広げるリハビリが始まります。この段階では、膝を曲げたり伸ばしたりする動きを少しずつ増やしていきます。

また、医師の許可が得られれば、部分的に体重をかける練習を開始します。松葉杖を使用しながら段階的に荷重を増やし、同時に大腿四頭筋やハムストリングスの筋力を強化する軽いエクササイズも行われます。

最終的に機能回復期に入ると、日常生活への復帰を目指したトレーニングが行われます。この時期には、完全荷重の歩行訓練を始め、正常な歩行パターンを取り戻すことを目指します。

まとめ

交通事故で発生する膝関節周囲の外傷のひとつに脛骨高原骨折があります。脛骨高原骨折は関節内骨折なので後遺症を残しやすい外傷です。

しかし、客観的な画像所見に乏しい事案が多いため、自賠責保険では非該当になることが多いです。

そのような事案では、患側のCT検査および両測のレントゲン検査を実施すると、有意所見が存在する可能性があります。

脛骨高原骨折の後遺障害認定でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。