医療の現場では、高度な技術と判断力が求められます。一方、思わぬミスや手違いが大きな事故につながることも少なくありません。

患者にとっては「まさか自分が」と感じる出来事でも、実は同じような事故が繰り返し起きているケースも多く存在します。

本記事では、どのような場面で医療事故が多発しているのか、原因や背景には何があるのかを具体的な事例をもとに解説しています。

最終更新日: 2025/7/11

Table of Contents

医療事故で多い主な事例

手術中の手技ミス

手術中の手技ミスは、医療事故の代表的な事例の一つです。手術部位の取り違えや体内へのガーゼ等の異物残存、誤った手技による臓器損傷などが報告されています。

これらは術前確認の不徹底やチーム内のコミュニケーション不足が背景にあり、患者の生命や予後に重大な影響を及ぼすことがあります。

薬剤投与の誤り

薬剤投与の誤りは、医療現場でしばしば報告される事故の一つです。投与量や方法のミス、単位の取り違え、類似薬の取り違えなどが典型例です。

検査結果の見誤り

検査結果の見誤りは、画像診断や血液検査などの結果を正確に読み取れなかった場合に発生します。

がんや重篤な疾患の見落とし、誤診につながることがあり、患者の治療開始が遅れるリスクがあります。

ダブルチェック体制や電子カルテの統合が有効とされ、定期的な報告とフィードバックが推奨されています。

機器や設備の不具合

輸液ポンプの設定ミス、人工呼吸器の回路逆接続など、機器トラブルは患者に直接的リスクをもたらします。

「ポンプ画面の指差し確認」や日常点検が事故抑止に効果的とされており、予防対策が推奨されます。

転倒・転落事故

入院患者の転倒・転落事故は、特に高齢者や運動機能が低下した患者で多発しています。

ベッド柵の設置不足やスタッフの見守り体制の不備が背景にあり、骨折や頭部外傷など重篤な傷害につながることも少なくありません。

患者識別エラー

患者識別エラーは、患者の取り違えや検体・薬剤の誤配布など、基本的な確認作業のミスによって発生します。

リストバンドや電子カルテによる識別強化が進められていますが、現場の忙しさや確認不足が事故の温床となっています。

その他

感染管理の不備による院内感染や、入浴・移乗介助中の事故も多く報告されています。手指衛生の徹底や適切な防護具の使用、患者の状態把握が重要です。

療養中の世話では、熱傷や褥瘡などの二次的な傷害も生じやすく、スタッフの研修と注意深い観察が求められます。

医療過誤で損害賠償請求する3つの要件

過失

「過失」とは、医師や医療機関が“標準的な注意義務”を怠った場合を指します。

具体的には、ガイドラインに反する診療や薬剤添付文書に反する投与ミス、検査不備などが該当します。

これが認められれば、医療側の注意義務違反とみなされ、損害賠償請求の出発点となります。

損害

損害とは、金銭的評価が可能な患者の被害を意味します。治療費や入院費、後遺症による生活費の増加、精神的苦痛に対する慰謝料などが該当します。

この要件がないと、いかに過失があっても法的請求の対象にはなりません。

因果関係

医療側の過失がなければ結果(損害)が生じなかったという関係性が必要です。

日本の裁判例では「相当程度の可能性」や「高度の蓋然性」という基準を用います。

適切な処置が行われていれば、その時点で生存や後遺症回避の可能性が高かったかどうかで判断されます。

<参考>

医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

医療事故で損害賠償請求する流れ

医療機関への説明要求

患者または遺族は、診療契約上、医療機関に対して事実関係や経過についての説明を求める権利があります。

事前に疑問点を整理して、書面で説明を申し入れることで、医療側も的確に対応しやすくなります。口頭だけでなく、書面回答や録音の許可を取るとより確実です。

弁護士への相談

説明が不十分だったり、対立が深まったら、医療事故に強い弁護士に相談することが重要です。

弁護士は示談交渉や内容証明、ADR・調停などの選択肢を示して、法的見解を踏まえたアドバイスを通じて、紛争解決のサポートをします。

診療記録や検査結果の入手

診療記録(カルテ)や検査データは重要な証拠です。情報の開示を求めるときは、書面や裁判所の証拠保全手続きを通じて取得します。

診療記録や検査結果の入手によって、事故の経緯や医療者の判断が精査され、示談や訴訟でも有利に活用できます。

医療調査

協力医による調査を依頼して、問題の医療行為が過失に該当するか否かを客観的に判断します。

医療調査や意見書があれば、示談・ADR・訴訟で因果関係や過失の証拠として強力な支援となります。

<参考>

示談交渉

弁護士が関与して、医療機関側との示談交渉を行います。損害額を提示して合意を目指します。過失や因果の争いが少なければ、この段階で解決するケースが多いです。

調停と医療ADRの活用

示談がまとまらない場合、裁判外の調停や医療ADRを活用します。医療ADRでは弁護士があっせん人となります。医師が加わることもあります。非公開かつ比較的短期で解決を目指せます。

医療訴訟

医療ADRや調停でも解決しないと、最終手段として訴訟になります。訴訟では、診療記録・専門家意見などを根拠として争点整理、証人尋問、鑑定が行われます。

最終的に判決や和解案で紛争が決着します。訴訟では、客観的な医学的証拠が重視されます。このため、専門医による医師意見書が必要なケースが多いです。

<参考>

医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績

メディカルコンサルティングができること

医療ミスなのかについての医療調査

医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。

勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査の実施が望ましいです。

弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下のコラム記事をご確認ください。

<参考>

医療事故における医療調査の基本内容とは?費用も解説|医師意見書

医療調査できる診療科一覧

弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。

- 整形外科

- 脳神経外科

- 耳鼻咽喉科

- 眼科

- 消化器外科

- 呼吸器外科

- 心臓血管外科

- 産婦人科

- 泌尿器科

- 脳神経内科

- 循環器内科

- 消化器内科

- 呼吸器内科

- 腎臓内科

- 血液内科

- 小児科

- 放射線科

- 精神科

- 皮膚科

- 形成外科

- ⻭科

- 麻酔科

- 救急科

- 感染症科

- ペイン科

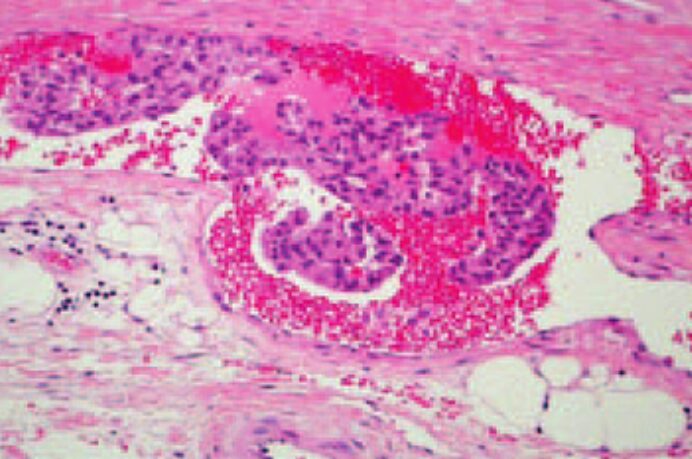

- 病理

医療訴訟で使用する医師意見書

意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。

医療ミスの可能性がある事案で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

<参考>

医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績

医師意見書の作成にかかる費用

医療調査(意見書作成可否調査)

医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。

意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。

概要 | 価格 |

基本料 | 140,000円 |

動画の長い事案 | 170,000円 |

追加質問 | 45,000円 / 回 |

※ すべて税抜き価格

※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です

※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります

※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません

医師意見書

医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。

概要 | 価格 |

一般の科 | 400,000円~ |

精神科 | 450,000円~ |

心臓血管外科 | 500,000円~ |

施設(老健、グループホームなど) | 350,000円~ |

弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例

弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。

- 脳神経外科

- 脳神経内科(神経内科)

- 整形外科

- 一般内科

- 消化器外科

- 消化器内科

- 呼吸器外科

- 心臓血管外科(成人)

- 心臓血管外科(小児)

- 循環器内科

- 産科

- 婦人科

- 泌尿器科

- 精神科

- 歯科

一方、眼科や美容整形外科の相談は多いものの、医療過誤と認められるケースは少なく、弊社においても医師意見書の作成実績は限られています。

医療事故で多い事例でよくある質問

医療事故で最も多いものは何ですか?

2025年5月時点で日本医療安全調査機構に報告された医療事故は累計3,397件です。四半期ごとの事故報告件数は70~110件程度で推移しています。

なお、医療現場では「治療・処置」「療養上の世話」などさまざまな場面で事故が発生しており、薬剤投与ミスや手術部位の誤認、転倒・転落などが典型的な事例です。

病院でのヒヤリ・ハット事例で最多なのは?

医療現場で報告されるヒヤリ・ハット(インシデント)事例は、年間100万件を超えています。内訳では薬剤関連が最も多い傾向にあります。

三大医療事故とは何ですか?

医療安全の現場では、重大な事故例として「誤薬投与」「手術部位取り違え」「患者識別ミス」が特に注意すべき事例として挙げられています。

これらはいずれも患者の安全に重大な影響を与えるため、院内チェックリスト・バーコード照合・患者確認などを義務化しています。

医療安全ガイドラインに盛り込まれ、再発防止策として強く推奨されています。

療養上の世話で多い医療事故は?

「療養上の世話」による事故は、転倒・転落、褥瘡、誤嚥・窒息といったケア関連が中心です。

2023年は事故全体の31.1%を占めました(約1,890件)。特に高齢者入院患者に多く、環境整備や歩行介助、食事・排泄ケアの際の安全確認が欠かせません。

まとめ

医療事故の代表的な事例には、手術中のミスや薬剤の誤投与、検査結果の見誤り、機器の不具合、病院内での転倒事故、患者識別ミスなどがあり、いずれも命や健康に重大な影響を及ぼします。

これらの事故では、医療側の注意義務違反(過失)、被害(損害)、両者のつながり(因果関係)が揃えば損害賠償請求が可能です。

患者や家族は、説明を求める権利を持ち、必要に応じて弁護士や専門医の意見をもとに調停・訴訟へと進む流れになります。

医療事故の損害賠償請求で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

関連ページ

- 医療裁判で勝てない理由と勝訴する方法|医療訴訟の医師意見書と医療鑑定

- 医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

- 病院を訴える前に知っておくべき医療訴訟の注意点|医療調査・医師意見書

- 癌の見落としで損害賠償請求できる条件は?|医療訴訟・医師意見書

- 胸部レントゲンの肺がん見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・意見書

- 健康診断の見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 手術ミスは損害賠償請求できる?裁判の注意点は?|医療調査・医師意見書

- 癌の誤診でよくある事例は?損害賠償請求も解説|医療訴訟・医師意見書

- 癌の病理検査が誤診かどうかの確認法は?|医療訴訟・医師意見書

- 胃腸炎と盲腸の誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 膵臓癌の誤診は損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 大腸癌の誤診で病院に損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- MRIの誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 精神科で起こりやすい事故は? 訴訟事例も解説|医療訴訟・医師意見書

- 美容外科で失敗されても訴訟が難しい理由は?|医療調査・医師意見書

- 採血時に神経損傷しやすい部位は2ヵ所|医療訴訟の医師意見書

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。