新型コロナウイルスの感染拡大により、介護施設などの集団生活の場では「クラスター」の発生が大きな社会問題となってきました。

特に高齢者施設では、感染による重症化や死亡のリスクが高く、クラスター発生は命に直結する深刻な問題です。

ご家族を介護施設に預けていた方の中には、「あの施設の感染対策は適切だったのか」「もし対応に不備があったなら、責任を問うことはできないのか」と疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

本記事では、コロナのクラスターとは何か、介護施設に求められる感染対策、クラスター発生時に損害賠償請求が認められる条件や訴訟事例、そして実際に請求を行う際の手続きまで、分かりやすく解説していきます。

施設の対応に疑問を感じている方や、今後の対策を学びたい方にとって、重要な指針となる内容です。

最終更新日: 2025/7/20

Table of Contents

コロナクラスターとは何か

クラスターの定義と介護施設での発生要因

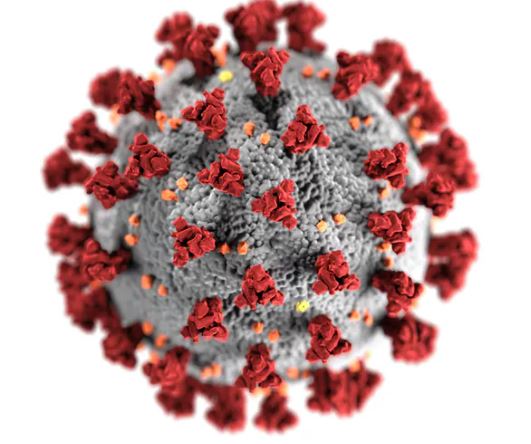

クラスターとは、新型コロナウイルス感染症において、共通の感染源を持つ5人以上の感染者が集まった集団感染のことを指します。

介護施設では、利用者が共同生活を送り、食事や入浴などで密接な接触が避けられないため、感染が広がりやすい環境となっています。

また、職員と利用者の接触も頻繁であり、職員が外部からウイルスを持ち込むケースも多く見られます。こうした施設の性質がクラスター発生の大きな要因となっています。

高齢者施設でクラスターが多発する理由

高齢者施設でクラスターが多発する主な理由は、利用者自身が感染症対策を十分に行うことが難しい点にあります。

認知症などで自らの行動を制御できない方も多く、施設内での感染拡大を防ぐのが困難です。

さらに、介護職員の人手不足により、感染が疑われる職員が軽度の症状でも勤務を続けてしまうケースがあり、これが感染拡大のリスクを高めています。

加えて、食堂での多人数同時利用や居室間の移動が自由であることも感染拡大を促進する要因です。

職員の外部からの持ち込み感染を防ぐための手洗いやマスク着用、ワクチン接種の徹底が重要とされています

介護施設における感染対策の基準と義務

法律や行政指導で求められる感染対策

介護施設では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」や介護保険法などに基づき、感染症対策が義務付けられています。

厚生労働省や自治体は、施設ごとに感染対策マニュアルの作成、定期的な職員研修、衛生管理の徹底、発生時の迅速な報告・対応などを求めています。

行政指導や実地指導も行われ、基準を満たさない場合は指導や処分の対象となることがあります。

感染対策委員会・BCP(事業継続計画)の義務化

2024年4月から、全ての介護施設・事業所において感染対策委員会の設置とBCP(業務継続計画)の策定が完全義務化されました。

感染対策委員会は、感染症発生防止や拡大防止のための方針策定、職員への研修、マニュアル整備などを担います。

BCPは、感染症や災害時にも介護サービスを継続できる体制を確保するために必要であり、策定後は定期的な訓練や職員への周知が求められます。

未策定の場合、介護報酬が減算されるなどのペナルティもあります。

施設側の安全配慮義務とは何か

介護施設には、利用者の生命や身体、財産を守り、安全にサービスを提供する「安全配慮義務」が課せられています。

これは契約書に明記されていなくても、民法や介護保険法に基づき当然に求められる義務です。

感染症対策の不備や、事故の予見・回避ができたにもかかわらず適切な措置を怠ったら、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われることがあります。

クラスター発生時の損害賠償請求が認められる条件

損害賠償請求の法的根拠と成立要件

介護施設でクラスターが発生し損害賠償請求を行う場合、民法709条の不法行為責任が根拠となります。

成立には「施設側の過失(注意義務違反)」「損害の発生」「過失と損害との因果関係」の3要件が必要です。

施設が感染症対策を怠った結果、感染・死亡などの損害が発生して、その因果関係が合理的に認められる場合に限り、賠償責任が問われます。

<参考>

医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

施設側の過失や感染対策不備が問われるケース

施設側の過失が問われるのは、行政やガイドラインで定められた感染対策(手指消毒、マスク着用、換気、健康観察、発症者の隔離など)を怠った場合です。

たとえば、体調不良者の放置や、衛生管理の不徹底、クラスター発生後の対応遅れなどが典型例です。

これらの不備が感染拡大や死亡に直結したと認められる場合、施設の運営主体に損害賠償責任が生じる可能性があります。

立証が困難なポイントと注意点

損害賠償請求で最大のハードルは「感染経路の特定」と「過失・因果関係の立証」です。

誰から感染したか、施設のどの対応が感染拡大に影響したかを証明するのは非常に難しく、施設側が一定の感染対策を講じていた場合は過失が否定されやすい傾向があります。

また、被害者側にもマスク未着用など落ち度がある場合は過失相殺されることもあります。

裁判例でも、施設側の責任が認められる事例はごく少数であり、証拠の確保や専門医の協力が不可欠です。

実際の損害賠償請求事例と判決傾向

介護施設クラスター死亡に関する訴訟例

介護施設で新型コロナウイルスのクラスターが発生して、入所者が死亡した事例では、遺族が施設の感染対策不備や対応の遅れを理由に損害賠償を求めて提訴するケースが複数報告されています。

例えば、富山市の老人保健施設で入所者15人が相次いで死亡した事件では、90代女性の遺族が「発熱者が出ていたのに十分な隔離や病院搬送を行わなかった」として損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

和解や棄却、賠償命令が出た事例の特徴

これらの訴訟では、和解が成立することも多く、裁判に至らずに遺族と施設側が合意に達する例が見られます。

富山市の事例では、裁判前に施設側が遺憾の意を表して、今後の感染対策強化を約束することで和解が成立して、訴訟は取り下げられました。

一方、施設側の過失や感染対策の不備が明確でない場合、請求が棄却されることも多いです。

判決で賠償命令が出た場合は、施設の注意義務違反や対応の遅れが認定されたケースが中心です。

慰謝料・治療費・逸失利益など請求できる損害の種類

介護施設でのクラスター死亡事故において請求できる損害には、主に以下が含まれます。

慰謝料

死亡事故の場合、1000万~2000万円が相場とされます

治療費・葬儀費用

事故に直接関連する医療費や葬儀費用、遺体搬送費などが対象となります。

逸失利益

高齢者の場合は主に年金収入の一部(生活費控除後の3割程度)が認められることが多いです。

これらの損害は、事故との因果関係や施設側の過失が認められた場合に賠償対象となります。

個別事案ごとに認定範囲や金額は異なるため、弁護士などの専門家への相談が推奨されます。

損害賠償請求の具体的な手順

証拠収集(診療記録・感染対策記録など)の重要性

損害賠償請求を進める上で、診療記録や検査結果、感染対策記録などの証拠収集は非常に重要です。

これらの資料は、医療機関や介護施設に対して開示請求を行い、正確かつ漏れなく取得する必要があります。

証拠の信頼性を高めるため、裁判所の証拠保全手続きを活用することもあります。

適切な証拠がなければ、過失や因果関係の立証が困難となるため、慎重な収集が求められます。

弁護士や専門医への相談方法

損害賠償請求は法律的にも医学的にも専門性が高いため、医療過誤に詳しい弁護士に早期に相談することが推奨されます。

弁護士は証拠の評価や請求の見通しを判断するため医療調査を実施して、必要に応じて協力医(専門医)の意見を取り入れてて、医学的観点からも過失の有無を評価します。

<参考>

示談交渉・調停・訴訟の流れ

損害賠償請求はまず示談交渉から始まることが一般的です。弁護士が病院や施設側と交渉して、賠償金額や条件について話し合います。

示談交渉に際しては、医学的な証拠を提示するために、協力医による医師意見書が重要な役割を果たします。

示談が成立しない場合は、裁判所の調停手続きに移行して、調停委員が間に入って双方の合意を目指します。

調停でも解決しない場合は訴訟提起となり、裁判所で過失や因果関係を証明し判決を求めます。

訴訟中でも和解が成立するケースが多く、最終的に慰謝料や損害賠償金の支払いが確定します。

<参考>

医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績

メディカルコンサルティングができること

医療ミスなのかについての医療調査

医療訴訟の多くは、単に治療結果が悪いだけで医療ミスではありません。単に治療結果が悪いだけでは、医療訴訟で勝てる確率は著しく低いです。

勝訴できる可能性の無い不毛な医療訴訟を防ぐためには、第三者による、医療ミスかどうかについての医療調査の実施が望ましいです。

弊社では、ほぼすべての科の事案で医療ミスか否かの医療調査(意見書作成可否調査)が可能です。詳細は、以下のコラム記事をご確認ください。

<参考>

医療事故における医療調査の基本内容とは?費用も解説|医師意見書

医療調査できる診療科一覧

弊社では、以下のようにほぼ全科の医療調査を実施できます。

- 整形外科

- 脳神経外科

- 耳鼻咽喉科

- 眼科

- 消化器外科

- 呼吸器外科

- 心臓血管外科

- 産婦人科

- 泌尿器科

- 脳神経内科

- 循環器内科

- 消化器内科

- 呼吸器内科

- 腎臓内科

- 血液内科

- 小児科

- 放射線科

- 精神科

- 皮膚科

- 形成外科

- ⻭科

- 麻酔科

- 救急科

- 感染症科

- ペイン科

- 病理

医療訴訟で使用する医師意見書

意見書作成可否調査で医療ミスであることが判明した場合、各科の専門医による顕名の医師意見書を作成することが可能です。

医療ミスの可能性がある事案で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

<参考>

医療訴訟の医師意見書|160名の各科専門医による圧倒的実績

医師意見書の作成にかかる費用

医療調査(意見書作成可否調査)

医療訴訟用の医師意見書を作成できるのかを判断するために、医療調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。

意見書作成可否調査では、各科の専門医が、診療録や画像検査などの膨大な資料を精査いたします。

概要 | 価格 |

基本料 | 140,000円 |

動画の長い事案 | 170,000円 |

追加質問 | 45,000円 / 回 |

※ すべて税抜き価格

※ 意見書作成には医療調査(意見書作成可否調査)が必須です

※ 意見書作成には別途で意見書作成費用がかかります

※ 意見書作成に至らなくても医療調査の返金は致しません

医師意見書

医療調査(意見書作成可否調査)の結果、医療ミスが判明して、医師意見書を作成する際には、別途で医師意見書作成費用がかかります。

概要 | 価格 |

一般の科 | 400,000円~ |

精神科 | 450,000円~ |

心臓血管外科 | 500,000円~ |

施設(老健、グループホームなど) | 350,000円~ |

弊社が医療訴訟で医師意見書を作成した実例

弊社には全国の法律事務所から医療訴訟の相談が寄せられます。これまで下記のような科の医師意見書を作成してきました。

- 脳神経外科

- 脳神経内科(神経内科)

- 整形外科

- 一般内科

- 消化器外科

- 消化器内科

- 呼吸器外科

- 心臓血管外科(成人)

- 心臓血管外科(小児)

- 循環器内科

- 産科

- 婦人科

- 泌尿器科

- 精神科

- 歯科

一方、眼科や美容整形外科の相談は多いものの、医療過誤と認められるケースは少なく、弊社においても医師意見書の作成実績は限られています。

コロナのクラスターでよくある質問

クラスターが発生する条件は?

コロナのクラスターが発生する主な条件は、以下の4つが重なることです。

- 閉鎖された空間であること

- 近距離での接触があること

- マスクをしていない状態であること

- 一定時間以上の会話や接触が続くこと(目安は15分以上)

これらの条件が揃うと、感染が広がりやすくクラスターが発生しやすくなります。マスクの正しい着用や換気の徹底が重要です。

どこからがクラスターと定義されますか?

クラスターとは、共通の感染源を持つ感染者の集団感染を指して、厚生労働省では「1か所で5人以上の感染者が発生し、接触歴が明らかである場合」を目安としています。

ただし、公式な厳密定義はなく、自治体によって多少の違いがあります。感染者数が50人を超えると「メガクラスター」と呼ばれます。家庭内感染はクラスターには含まれない場合が多いです。

コロナの人と同じ空間に何分いたら感染しますか?

感染リスクが高まるのは、感染者と約1~2メートル以内の距離で15分以上同じ空間にいる場合です。

短時間のすれ違いでは感染は起こりにくいとされますが、換気が悪い密閉空間では距離が離れていても感染することがあります。

感染者の症状やウイルス量によっても感染リスクは変わります。マスク着用や換気が感染防止に効果的です。

まとめ

新型コロナウイルスの「クラスター」とは、同じ感染源から5人以上が感染した集団感染を指します。

介護施設では密な生活環境や高齢者の特性により感染拡大しやすく、職員の感染持ち込みもリスク要因です。

施設には感染対策の法的義務や安全配慮義務があり、不備があれば損害賠償請求が可能ですが、過失や因果関係の立証は困難です。

判例では和解も多く、証拠や専門家の支援が請求の鍵となります。コロナ誤診の医療訴訟で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

尚、個人の方は、必ず弁護士を通じてご相談ください。個人の方からの直接のお問い合わせは、固くお断りしております。

関連ページ

- 医療裁判で勝てない理由と勝訴する方法|医療訴訟の医師意見書と医療鑑定

- 医療過誤の3要件とは?損害賠償請求の流れも解説|医療訴訟・医師意見書

- 病院を訴える前に知っておくべき医療訴訟の注意点|医療調査・医師意見書

- 癌の見落としで損害賠償請求できる条件は?|医療訴訟・医師意見書

- 胸部レントゲンの肺がん見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・意見書

- 健康診断の見落としは損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 手術ミスは損害賠償請求できる?裁判の注意点は?|医療調査・医師意見書

- 癌の誤診でよくある事例は?損害賠償請求も解説|医療訴訟・医師意見書

- 癌の病理検査が誤診かどうかの確認法は?|医療訴訟・医師意見書

- 胃腸炎と盲腸の誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 膵臓癌の誤診は損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 大腸癌の誤診で病院に損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- MRIの誤診で損害賠償請求できる?|医療訴訟・医師意見書

- 精神科で起こりやすい事故は? 訴訟事例も解説|医療訴訟・医師意見書

- 美容外科で失敗されても訴訟が難しい理由は?|医療調査・医師意見書

- 採血時に神経損傷しやすい部位は2ヵ所|医療訴訟の医師意見書

- 介護施設のコロナクラスターで死亡したら損害賠償請求できる?|医療訴訟

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。