交通事故の後遺障害や医療過誤の争点のひとつに、素因減額(既往症の寄与度)があります。後遺障害や死亡原因に対する既往症の寄与度を、数字で表現するのは難しいです。

その問題を解決する手段のひとつが、若杉方式による外因の関与程度判定基準です。本記事は、若杉方式による外因の関与程度判定基準を理解するヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/7/3

Table of Contents

素因減額(既往症の寄与度)算出の難しさ

肝硬変や慢性腎不全での血液透析症例など、既往歴に重い疾患を抱えている方が事故に遭った場合、既往症による素因減額が問題になるケースがあります。

素因減額という概念は医学的なものではありません。もともと医学は治療を目的として発展した学問なので、日常診療で基礎疾患や既往歴の素因減額の割合が問題になることは無い/らです。

<参考>

【医師が解説】素因減額と既往症や加齢による変性所見|医療鑑定

若杉方式による外因の関与程度判定基準

素因減額は医学的な考え方ではないので、素因減額に医学的エビデンスを求めることには無理があります。この問題を解決する方法のひとつに、若杉方式による外因の関与程度判定基準があります。

若杉方式による外因の関与程度判定基準とは、大阪大学法医学教室の元教授・若杉長英医師が提唱した外因の関与程度判定基準です。

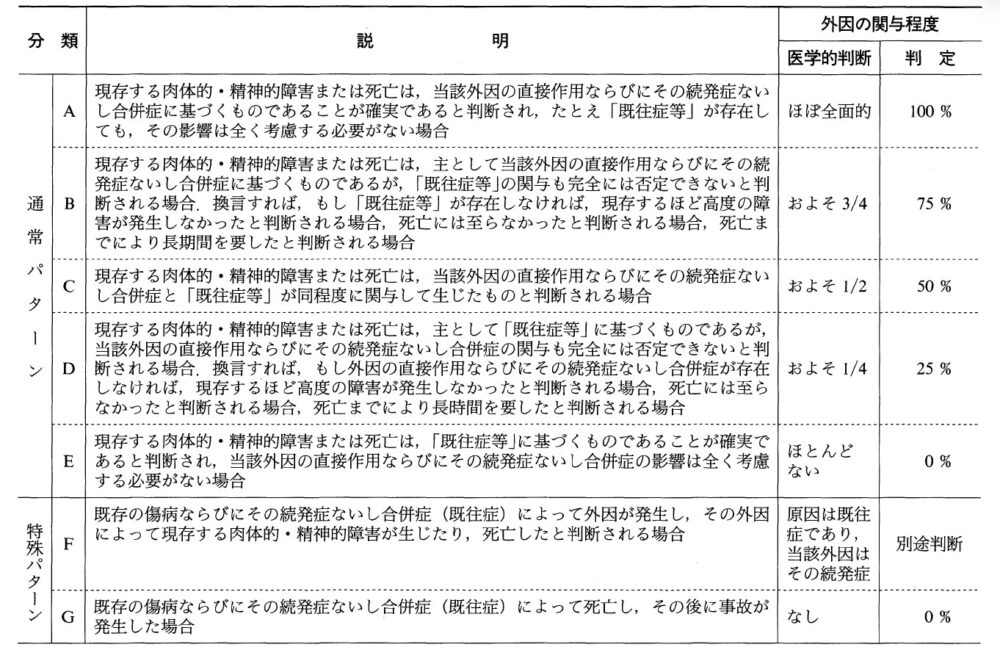

若杉方式による外因の関与程度判定基準では、外因の関与程度をA~Gに分類して、それぞれの関与割合を数字で表記しています。

(平岩幸一 賠償医学から賠償科学へ:救急医学との接点 日本救急医学会雑誌10 巻 (1999) 2 号から転載)

例えば、分類Cでは外因の関与程度は50%であり、クリアカットに具体的数字を求めることが可能です。

分類の基準も比較的分かりやすいので、若杉方式による外因の関与程度判定基準にしたがって素因減額の割合を求めることが可能です。

素因減額(既往症の寄与度)算出のまとめ

交通事故の後遺障害や医療過誤の争点のひとつに、素因減額(既往症の寄与度)があります。後遺障害や死亡原因に対する既往症の寄与度を、数字で表現するのは難しいです。

その問題を解決する手段のひとつが、若杉方式による外因の関与程度判定基準です。若杉方式による外因の関与程度判定基準では、外因の関与程度をA~Gに分類して、それぞれの関与割合を数字で表記しています。

交通事故の後遺障害や医療過誤で、素因減額(既往症の寄与度)が争点になってお困りの事案があれば、こちらからメディカルコンサルティング合同会社までお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。