交通事故の影響で高次脳機能障害を負ったにもかかわらず、後遺障害の等級認定で非該当や想定より低い等級と判断された方は少なくありません。

納得のいかない結果に直面して、この審査結果は本当に正しいのか?と疑問を抱いたときに、検討すべきなのが「異議申し立て」です。

しかし、高次脳機能障害の異議申し立てを成功させるには、医学的な専門知識や、後遺障害認定基準の理解が求められるため、決して簡単ではありません。

本記事では、後遺障害認定基準から異議申し立ての具体的な方法、成功事例までを分かりやすく解説しています。認定結果に疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

最終更新日: 2025/9/5

Table of Contents

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害認定は難しい

高次脳機能障害の後遺障害認定は、外見から判断しにくい認知機能障害が主症状であるため、客観的な評価が難しいです。

また、書面審査なので、神経心理学的検査や日常生活報告書の記載内容が不足しているケースでは、等級が低く評価されがちです。

後遺障害認定基準を熟知している医師がほとんど存在しないのも、高次脳機能障害の後遺障害認定を難しくしています。

等級ごとの具体的な後遺症

高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状の重さや日常生活への影響度により異なります。具体的には以下のとおりです。

- 1級: 常時介護が必要な状態

- 2級: 随時介護が必要な状態

- 3級: 就労できない状態

- 5級: 一人で生活するのが難しく、軽易な労務しかできない

- 7級: なんとか一人で生活できるが、一般的な仕事は困難

- 9級: ある程度の社会生活や仕事は可能だが、トラブルが多い

- 12級: 軽度の障害~無症状

後遺障害認定に必要な診断書と画像検査

後遺障害認定には、主治医による後遺障害診断書や、自賠責保険の書式である神経系統の障害に関する医学的意見書、神経心理学的検査、家族による日常生活状況報告が必要です。

また、CT検査やMRI検査などの画像検査で脳の損傷が認められることも重要です。これらの資料を適切に準備して提出することで、後遺障害に認定される可能性が高まります。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級の認定には、事故後の意識障害の有無や程度、脳の画像所見、日常生活への影響などが考慮されます。

第一段階では、意識障害が6時間以上続いた、脳の画像検査で異常が認められる、脳外傷の傷病名があるという条件が全て揃うと、高次脳機能障害と判断されます。

第二段階では、高次脳機能障害が何級かを審査します。神経心理学的検査、医学的意見、日常生活状況報告などで、後遺障害等級が判断されます。

<参考>

高次脳機能障害の認定基準は2ステップが分かりやすい|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の具体的な後遺障害等級

高次脳機能障害では、話す力や考える力、集中力、疲れにくさ、人との関わり方などの後遺症の重さによって、1級から14級までの等級に分けられます。

高次脳機能障害の後遺障害認定基準を詳細に知りたい方は、以下のコラムを参照してください。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の異議申し立てが難しい理由

書面審査の限界

高次脳機能障害の後遺障害認定は、書面審査のみで行われます。しかし、記憶障害や注意障害などの症状は外見から判断しづらく、書類だけでは実際の生活への影響を十分に伝えることが難しいです。

高次脳機能障害審査会も万能ではない

自賠責保険の審査会では、高次脳機能障害の専門部会が設置されています。しかし、すべての症状を完全に把握することは困難です。

特に、画像所見が明確でない場合や症状が軽度な場合は、適切な後遺障害が認定されないケースも珍しくありません。

そのため、患者家族や周囲の人が、症状の詳細を補足することが求められます。

認定基準に足りない医証を自分で補足する必要がある

高次脳機能障害の認定基準は一定の指標に基づいていますが、個々の症状や生活への影響を完全にカバーしているわけではありません。

そのため、認定基準でカバーされない部分については、追加の医証証拠や専門家の意見書を自ら収集・提出する必要があります。

高次脳機能障害の異議申し立て戦略【弁護士必見】

認定基準で足りない医証を調べる

高次脳機能障害の後遺障害等級認定では、提出された医証が不十分であると、適切な等級が認定されません。

そのため、後遺障害認定基準に照らし合わせて、不足している医証を特定して、必要な検査や診断書を追加で取得することが重要です。

非該当なら追加の画像検査が必要

後遺障害認定で非該当とされたら、脳の損傷を示す画像所見が不足している可能性があります。このような場合、MRI検査やCT検査などの追加の画像検査を受けて、脳の損傷を明確に示すことが重要です。

ただし、すでに画像所見がある場合は、追加の画像検査が不要なこともあるため、状況に応じた対応が求められます。

等級が低いケースは神経心理学的検査を確認する

認定された後遺障害等級が実際の症状よりも低いと感じれば、神経心理学的検査の結果を再確認することを推奨します。

記憶力や注意力、遂行機能などの検査結果が適切に評価されているかを確認して、不足があれば追加の検査を受けることで、より正確な等級認定につながる可能性があります。

さらに高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイントを詳しく知りたい方は、以下のコラム記事にまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

解釈が問題なら医師意見書が必要

提出された医証の解釈が問題になっているのであれば、主治医や第三者の専門医による医師意見書を追加で提出することが効果的です。

医師の意見書では、症状の具体的な内容や日常生活への影響、就労状況などを詳細に記載して、後遺障害認定基準に合わせて説明することが求められます。

さらに医師意見書について詳しく知りたい方は、以下のコラム記事にまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

交通事故で発症した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

高次脳機能障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した高次脳機能障害の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

高次脳機能障害の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

高次脳機能障害の異議申し立て成功事例

事案サマリー

- 被害者:30代男性

- 初回申請:12級13号

- 異議申し立て:7級4号(軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの)

弊社の取り組み

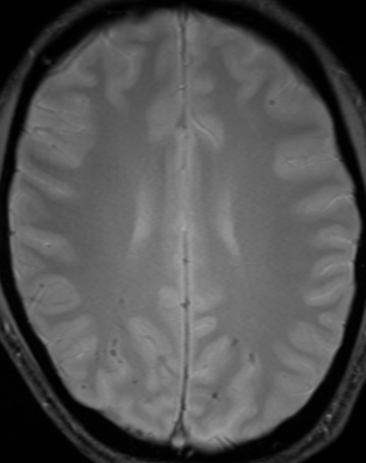

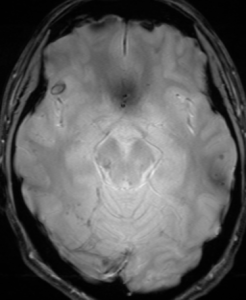

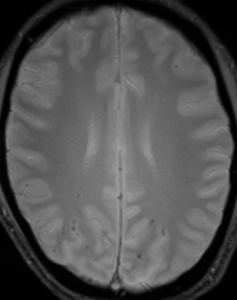

被害者はバイク走行中に普通自動車に追突され転倒し、頭部を強く打ち、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷を負いました。

受傷から1年以上経過し症状が固定した後も、社会行動能力が著明に低下、以前行なっていた営業職に戻ることが出来ず職場での配置転換を余儀なくされました。

保険会社は受傷後に軽度の意識障害が1時間しか継続していないことを理由に、頭痛やめまい感だけが後遺症として残っており後遺障害等級は12級13号を主張しました。

しかし、弊社意見書により、「脳挫傷後に脳萎縮が経時的変化として捉えられていること」、「受傷直後の意識障害の程度は高次脳機能障害の有無を検討する判断材料として必須ではないこと」、「社会行動能力が半分程度喪失しており高次脳機能障害の後遺障害等級7級4号が妥当であること」を主張し、これらの主張が全面的に認められました。

T2*強調画像にて、右前頭葉、右中脳、両側頭頂葉などにびまん性脳損傷を認めます。

高次脳機能障害の異議申し立てでよくある質問

高次脳機能障害の後遺障害の異議申し立ての成功率は?

高次脳機能障害の後遺障害認定に対する異議申し立ての成功率は、約10%と言われています。

成功率を高めるためには、医師と提携している、専門的な知識を持つ弁護士に相談して、適切な対応を行うことが重要です。

<参考>

後遺障害認定は厳しい!等級獲得する2つのポイントとは?|交通事故の医療鑑定

高次脳機能障害の後遺障害認定条件は?

高次脳機能障害の後遺障害認定には、以下の条件を満たす必要があります。まず、交通事故による脳損傷が原因であることが医学的に証明されていること。

次に、症状が固定しており、将来的にも回復の見込みがないと医師が判断していること。さらに、症状が自賠責保険の等級に該当する程度であることが求められます。

まとめ

高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、記憶力や注意力の低下など外見で分かりづらい症状が多いため、書類審査では正確な評価が難しく、適切な等級が認定されないことがあります。

等級は1級から12級まであり、介護の必要性や就労・日常生活への支障に応じて決まります。

後遺障害認定には、画像検査や神経心理学的検査、生活状況の報告書などが重要で、不十分だと等級が低くなる可能性があります。

適正な後遺障害認定を受けるには、医師意見書や追加検査を通じて証拠を補強する必要があります。

交通事故で受傷した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

まとめ

中手骨骨折は交通事故で多いケガの1つですが、後遺障害認定では非該当になりやすい傾向があります。

骨折後に腱の癒着で指が動きにくくなっても、骨癒合していることを理由に事故との因果関係を否定されるケースが少なくありません。

後遺障害等級は、画像検査や診断書で後遺症の存在を証明できるかが重要で、等級は7級から14級まで幅広く設定されています。

異議申し立てでは、非該当理由を分析して、追加の画像検査や医師意見書など新たな医証を揃えることが成功の鍵です。

中手骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。