高齢者に多い圧迫骨折は、一見すると命に直結しない軽度の骨折と思われがちですが、実際にはその後の生活に大きな影響を及ぼします。

特に骨折が原因で寝たきりの状態になると、筋力の低下や合併症のリスクが増して、結果として余命を縮める可能性があります。

介護を担う家族にとっては、今後の介護方針や見通しを立てるうえでも、寝たきりになった場合にどの程度の余命が想定されるのかといった情報が重要です。

ここでは、圧迫骨折による寝たきり状態と余命の関係について、医学的な視点を交えながら詳しく解説します。

最終更新日: 2025/7/13

Table of Contents

圧迫骨折が寝たきりを招く理由

骨折による痛み

圧迫骨折が発生すると、背中や腰に突然激しい痛みが生じます。特に動作や体重がかかると痛みが増して、安静時には軽減する傾向があります。

この痛みのために日常動作が大きく制限され、寝返りや起き上がりも困難になることが多いです。慢性的な痛みが続くと、活動量が減り、寝たきり状態に陥りやすくなります。

骨折後の安静期間

圧迫骨折後は、骨癒合の初期段階で短期間の安静が必要な場合もありますが、近年は筋力低下や廃用症候群を防ぐため、痛みのコントロールと並行して、できる限り早期に離床・リハビリを開始することが推奨されています。

しかし、実際には痛みのため安静を強いられる期間が長引く傾向にあり、寝たきりを招く原因となります。

二次的な運動能力の低下

骨折後の安静や痛みによる活動量の減少は、体幹や下肢の筋力低下、柔軟性の喪失を招きます。

さらに、痛みをかばうことで不自然な姿勢や動作が習慣化して、バランス能力や歩行能力も低下します。

心理的な不安も加わり、結果として自立した生活が困難となり、寝たきり状態に移行しやすくなります。

圧迫骨折による寝たきりと余命への影響

圧迫骨折を受傷すると5年以内の死亡率が高まる

圧迫骨折をきっかけに活動量が低下して、要介護状態や寝たきりに至ると、5年以内の死亡率が高まることが報告されています。

正確な生存率は個人の健康状態や治療状況によって異なりますが、大腿骨近位部骨折のような重度の骨折と比べると、やや低いながらも有意な影響があるとされています。

圧迫骨折による死亡率は、同年代の健康な高齢者に比べて1.8倍高いとされ、健康寿命を大きく損なうリスクがあります。

寝たきりが余命に及ぼす影響

圧迫骨折を契機に寝たきり状態になると、筋力や心肺機能の低下、感染症や褥瘡などの合併症リスクが急速に高まります。

これらの影響により、全体的な健康状態が悪化して、余命が短くなる傾向が強いです。

また、社会的交流の減少や精神的ストレスも余命の短縮に拍車をかける要因となります。

交通事故と寝たきりの因果関係が争われる理由

保険会社や加害者側が因果関係を否定する典型的な主張

交通事故後に寝たきりとなった場合でも、保険会社や加害者側は「事故と寝たきり状態との直接的な因果関係が証明されていない」と主張するケースが多く見られます。

特に、高齢者や既往症がある場合、「元々の健康状態や加齢による自然経過が主因であり、事故が直接の原因ではない」として賠償責任を限定しようとする傾向があります。

そのため、事故と寝たきり状態の関連性を医学的記録や専門医の意見書で丁寧に立証することが重要です。

骨粗鬆症や既往症の有無が争点になりやすい背景

高齢者の場合、骨粗鬆症や慢性疾患などの既往症を持っていることが多く、事故による骨折や寝たきり状態が「元々の体質や病気によるもの」と主張されやすいです。

裁判では、こうした素因が損害の発生や拡大にどの程度影響したかが争点となり、損害賠償額が減額される素因減額が適用されることもあります。

したがって、事故と寝たきり状態の因果関係を明確に示すためには、事故前後の健康状態や治療経過を詳細に記録して、医学的根拠をもって主張する必要があります。

<参考>

素因減額と既往症や加齢による変性所見|交通事故の後遺障害

圧迫骨折に関する争いで弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した圧迫骨折に関する争いにおいて、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害や寝たきりに至った蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。

また、圧迫骨折と寝たきりの因果関係証明に関する医師意見書も、多数の作成実績があります。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

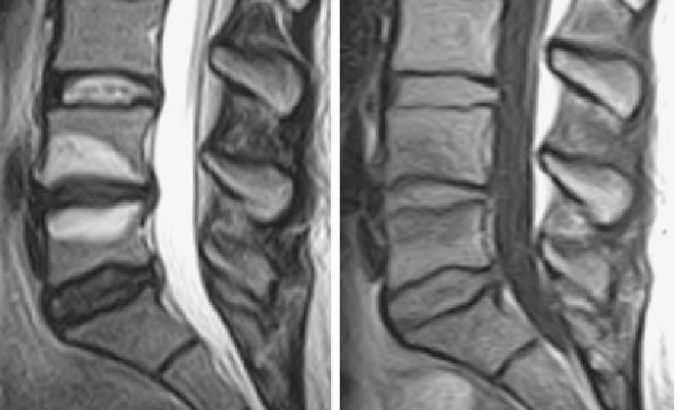

画像鑑定報告書

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

圧迫骨折の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

圧迫骨折による寝たきりの余命でよくある質問

高齢者の圧迫骨折を放置するとどうなるか?

高齢者が圧迫骨折を放置すると、骨粗鬆症の影響で隣接椎体にも新たな骨折が起きる「ドミノ骨折」が生じることがあり、背中が丸くなったり身長が縮んだりします。

さらに、骨折をきっかけに寝たきりや要介護状態へ移行しやすくなり、死亡率も高まるため、早期発見と治療が重要です。

腰部圧迫骨折は死に至ることもありますか?

腰部圧迫骨折自体が直接死因となることは稀ですが、骨折後は活動性が低下し、筋力低下や感染症、合併症のリスクが増大します。

特に高齢者では、圧迫骨折後の死亡率が健常者の1.8倍に上昇するとの報告があり、健康寿命や余命に大きな影響を及ぼすことが分かっています。

高齢者が圧迫骨折になった場合の入院期間は?

高齢者が圧迫骨折を起こした場合、入院期間は症状や合併症の有無によって異なりますが、一般的には2週間から2ヶ月程度が目安です。

骨の癒合や痛みのコントロール、リハビリの進行状況によってはさらに長期化することもあり、早期からの適切な治療とリハビリが自立回復の鍵となります。

まとめ

圧迫骨折は背中や腰に強い痛みを引き起こして、日常生活の動作が困難になるため、活動量が減りやすく、寝たきり状態に陥る原因となります。

特に高齢者では筋力や心肺機能が低下して、感染症や合併症のリスクも高まり、余命に大きく影響します。

交通事故による圧迫骨折で寝たきりになっても、保険会社は加齢や既往症を理由に因果関係を否定するケースがあり、医師の意見書などで医学的に証明することが重要です。

圧迫骨折の後遺障害認定や、寝たきりとの因果関係証明でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。