交通事故や日常生活の中で怪我を負ったとき、診断書に「全治2週間」と記載されていると、「この怪我は軽いのか重いのか」「本当に2週間で治るのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

全治2週間という診断は、医師が予測する回復までのおおよその期間であり、必ずしも完全に治るまでの正確な日数ではありません。しかし、この診断がつく怪我には、ある程度の傾向があります。

本記事では、全治2週間と診断されやすい代表的な怪我の種類や症状について詳しく解説するとともに、慰謝料に関する情報もご紹介します。

最終更新日: 2025/5/13

Table of Contents

全治2週間の怪我の種類

頚椎捻挫(むちうち)

頚椎捻挫は、交通事故やスポーツなどで首に急激な力が加わることで発生します。主な症状は首の痛みや可動域の制限、頭痛、めまいなどです。

治療には、安静、痛み止めの服用、物理療法などがあります。症状が軽度であれば、全治2週間程度と診断されることがありますが、個人差があります。

<参考>

腰椎捻挫

腰椎捻挫は、腰部に過度な負荷がかかることで、筋肉や靭帯が損傷する怪我です。症状としては、腰の痛みや動作時の不快感が挙げられます。

治療は安静、鎮痛剤の使用、理学療法が中心です。軽度の場合、全治2週間と診断されることがありますが、症状の程度により異なります。

<参考>

腰椎捻挫の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

打撲

打撲は、外部からの衝撃により皮下組織が損傷する怪我で、腫れや内出血、痛みが生じます。初期対応としては、患部を冷やすアイシングが効果的です。

その後、安静を保ち、必要に応じて鎮痛剤を使用します。通常、軽度の打撲は、全治2週間程度で回復します。

浅い挫傷

浅い挫傷は、皮膚の表面が切れた状態で、出血や痛みを伴います。感染予防のため、傷口を清潔に保ち、必要に応じて消毒や絆創膏を使用します。

軽度の挫傷であれば、数日から2週間程度で自然に治癒します。もし、感染の兆候がある場合は、医療機関を受診してください。

全治2週間はあくまでも目安に過ぎない

交通事故の診断書に全治2週間と書かれやすい理由

交通事故の診断書に「全治2週間」と記載されることが多いのは、医師が加害者の違反点数や保険会社への影響を考慮するからです。

交通事故の診断書で全治15日以上と判断されると、加害者の違反点数が高くなり、処分が重くなる傾向があります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫などの客観的所見の無い怪我では、医師は全治2週間を超える診断に慎重になります。

全治期間後も治療を受けられる

診断書に記載された「全治2週間」は、あくまで治療にかかる、おおよその日数を示すものです。その期間内でしか治療を受けられないという意味ではありません。

実際には、症状の程度や個人差によって治療期間が延びることもあります。保険会社が治療費の支払いを打ち切る場合でも、医師が治療の継続が必要と判断すれば、治療を続けることが可能です。

全治期間の判断は担当医が行う

全治期間の判断は、被害者を診察した医師が行います。医師は、患者の症状や検査結果を基にして、治療に必要なおおよその日数を診断書に記載します。

整体師や接骨院の施術者は診断書を作成することができないため、交通事故後は必ず医療機関を受診して、医師による診断書を取得することが重要です。

治療期間中に注意する点

保険会社からの治療費支払い打切り

保険会社が、治療の必要性や効果が薄れてきたと判断すると、治療費の支払いを打ち切る可能性があります。

しかし、症状が残っている場合は、主治医と相談して、治療の継続が必要である旨を保険会社に伝えることが重要です。

保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。

また、治療費の打ち切り後も、健康保険を利用して治療を継続することが可能です。

自己判断で治療を終了しない

症状が軽減したと感じても、自己判断で治療を終了することは避けるべきです。医師の判断で治療を終了することが、後遺障害認定や慰謝料請求において重要な要素となります。

自己判断での治療終了は、保険会社から漫然治療と見なされ、補償が減額される可能性があります。治療の終了時期は、必ず主治医と相談して決定しましょう。

全治2週間のときの慰謝料相場

自賠責基準

自賠責基準は、法律で定められた最低限の補償を目的とした基準で、慰謝料の算出額は最も低くなります。

入通院慰謝料は、1日あたり4,300円と定められており、実際の通院日数や治療期間に応じて支払われます。

例えば、全治2週間で10日間通院した場合、4万3,000円が支払われる計算になります。

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準よりは高額ですが、弁護士基準よりは低くなります。

入通院慰謝料は、通院日数や治療期間に応じて算出されますが、具体的な金額は保険会社によって異なります。

一般的には、自賠責基準よりもやや高い金額が支払われる傾向にあります。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、裁判所が過去の判例をもとに定めた基準で、慰謝料の算出額は最も高くなります。例えば、通院3ヶ月の場合、最大73万円程度が相場とされています。

全治2週間の場合でも、弁護士基準で算出すると、他の基準よりも高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

交通事故の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故の後遺障害認定のために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

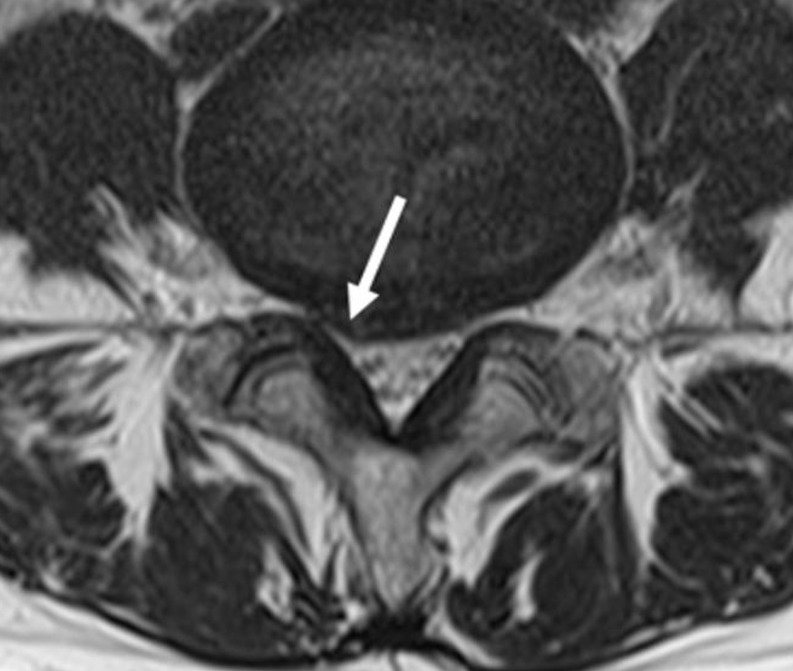

画像鑑定報告書

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

全治2週間はどんな怪我でよくある質問

全治2週間とはどういう意味ですか?

「全治2週間」とは、怪我の治療に要するおおよその期間を示すもので、実際の治療期間や完治時期を確定するものではありません。

この表現は、警察や保険会社が事故の処理や被害者の損害程度を迅速に把握するために、医師が便宜的に記載することが多いです。

したがって、全治期間はあくまで目安であり、実際の治療期間は個々の症状や回復状況によって異なります。

全治2週間の怪我で慰謝料はいくらくらいですか?

慰謝料の金額は、算出基準によって異なります。自賠責基準では、1日あたり4,300円と定められており、実際の通院日数や治療期間に応じて支払われます。

例えば、全治2週間で10日間通院した場合、43,000円が支払われる計算になります。

任意保険基準や弁護士基準では、これより高額になる可能性がありますが、具体的な金額は保険会社や弁護士によって異なります。

むちうちは何週間で全治しますか?

むちうち(頚椎捻挫)の治療期間は、症状の程度や個人差によって異なりますが、一般的には2週間から3ヶ月程度とされています。

診断書には「全治2週間」と記載されることが多いですが、これは警察や保険会社の処理上の都合によるもので、実際の治療期間を反映しているわけではありません。

むちうちは、症状が長引くこともあるため、医師の指示に従い、適切な治療を継続することが重要です。

全治何ヶ月から重症ですか?

交通事故において「重症」と判断される明確な基準はありませんが、一般的には全治期間が3ヶ月以上の場合、重症とみなされることが多いです。

ただし、全治期間はあくまで目安であり、実際の症状や後遺障害の有無など、総合的な判断が必要です。

また、全治期間が長いほど、加害者の刑罰や慰謝料の金額にも影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

交通事故などで診断書に「全治2週間」と記されることがありますが、これはあくまで治療に必要なおおよその期間を示した目安です。

「全治2週間」とされる怪我には、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫、打撲、浅い挫傷などがあり、いずれも軽度であれば2週間ほどで回復します。

ただし、実際の治療期間は個人差が大きく、症状が長引くこともあります。また、全治2週間と記された場合でも、慰謝料は通院日数などに応じて異なり、保険の基準によって金額が変動します。

診断書の記載に関しては医師が判断し、接骨院などでは発行できません。自己判断で治療をやめると後遺障害認定や補償で不利になる可能性があります。

交通事故の後遺障害認定で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。