脛骨(すねの骨)の骨折は、交通事故や転倒などで多く見られるケガの一つです。

けれども、実際に骨折してしまったら、「どれくらいで歩けるようになるのか」「リハビリにはどんな方法があるのか」といった疑問や不安を抱く人は少なくありません。

また、完治までの期間や、後遺症の有無によって日常生活にどんな影響が出るかも気になるところです。

本コラムでは、脛骨骨折から歩行再開・社会復帰までの一般的な流れや治療期間、後遺症などを分かりやすく解説しています。

最終更新日: 2025/8/19

Table of Contents

脛骨骨折の歩けるまでの期間と回復の流れ

脛骨骨折の種類と症状について

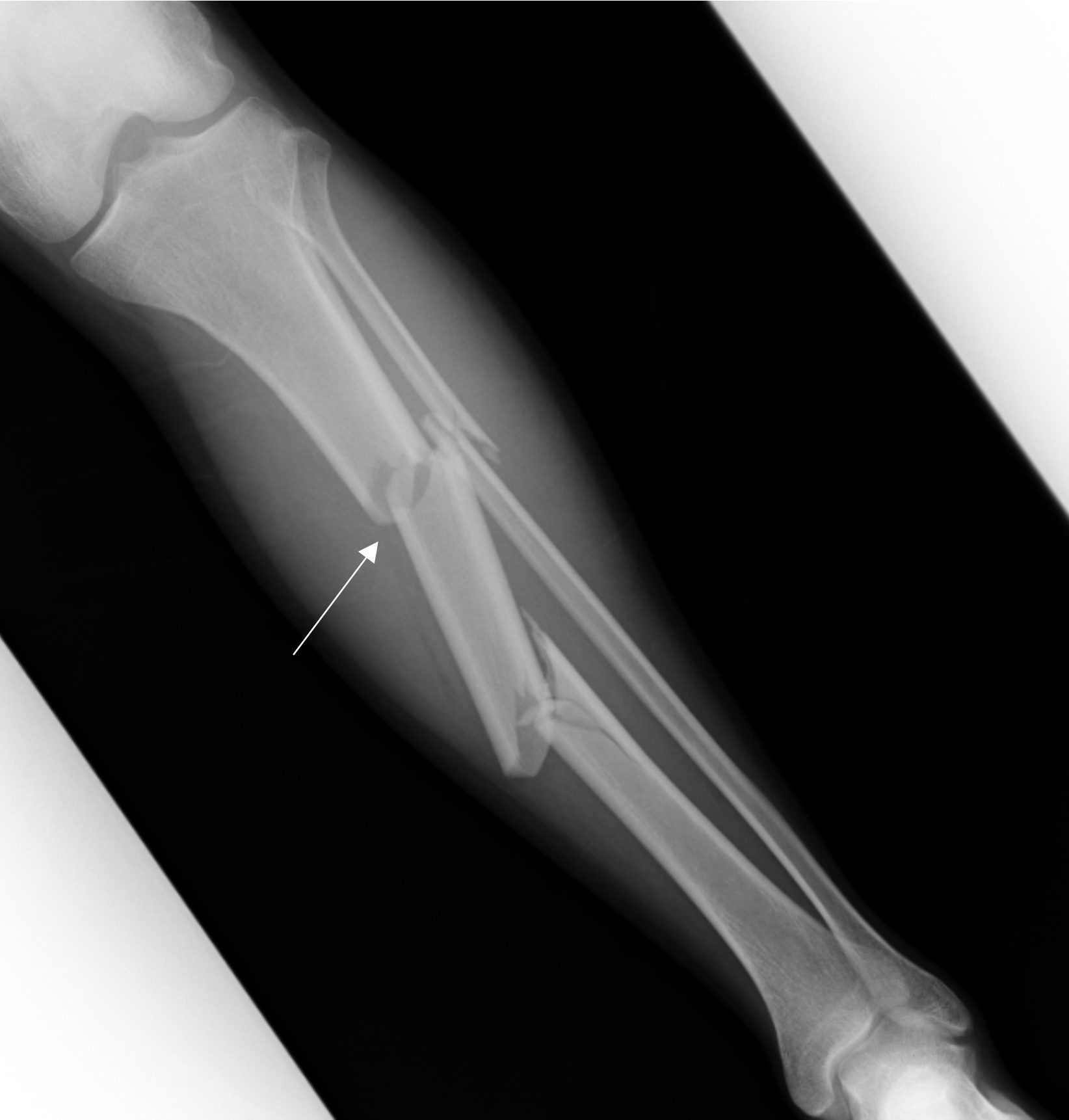

脛骨骨折は、骨幹部骨折、近位部骨折、遠位部骨折など、部位別に分けられます。さらに受傷機転によって、疲労骨折などの種類もあります。

主な症状は、激しい痛み、腫れ、明らかな変形、歩行障害です。骨折部位によっては、膝や足首の動きにも影響が出るため、適切な診断と治療が重要です

一般的な治療期間と歩行再開までの目安

脛骨骨折の治療期間は、骨折の種類や重症度によって異なります。一般的には受傷後、約8~12週間で骨が癒合します。

歩行再開は、骨の癒合状態やリハビリの進み具合によりますが、通常は受傷後2~3ヶ月で荷重歩行が可能となります。完全に正常な歩行には、さらなるリハビリ期間が必要です。

脛骨骨折が完治する期間は?

脛骨骨折が完治するまでの期間は、骨折の部位や治療法、個人差によって異なりますが、一般的には3~6ヶ月程度かかります。

スポーツや重労働への復帰にはさらに時間が必要な場合もあり、リハビリを継続しながら慎重に復帰を目指すことが大切です。

脛骨骨折後の後遺症とは?よくある症状と日常生活への影響

骨折部の痛み

脛骨骨折後は、骨折部に慢性的な痛みが残ることがあります。痛みは、骨の癒合が不完全な場合や神経損傷を併発していると強くなります。

特に、脛骨骨折が膝関節や足関節内に及んでいると、高度の痛みを残しやすく、歩行や階段の昇降など日常動作に支障をきたします。

膝や足首の可動域制限

脛骨骨折は、膝関節や足関節の可動域制限を残すことが多く、特に関節面に骨折が及んだ場合に顕著です。

可動域が健側の3/4以下に制限されると、日常生活での歩行や正座やしゃがみ動作が困難になります。

変形障害

治癒過程で、骨がずれたままくっつく変形癒合や、骨がくっつかない偽関節を生じる可能性があります。

骨折部が変形したまま癒合したら、下肢の見た目や長さに差が生じたり、歩行時のバランスが悪くなります。

変形癒合は見た目だけでなく、関節や筋肉への負担増加による二次的な痛みや機能障害を引き起こして、日常生活や仕事への復帰に大きな影響を与えます。

脛骨骨折で考えられる後遺障害

可動域制限による機能障害、変形障害、偽関節による障害、切断による障害、壊死や欠損による醜状障害などがあります。

機能障害

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

膝あるいは足関節の可動域制限を残す可能性があり、強直あるいは完全弛緩性麻痺かそれに近いものをいいます。

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。開放骨折では周囲の筋肉・腱の癒着を伴い、可動域制限がより出現します。

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。

神経障害

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

骨折においては、局所の神経損傷を伴っているケースが珍しくありません。その際は、tinel徴候(損傷部位を軽く叩打すると、その遠位部にチクチクと響く症状)が確認できます。

しかし、自賠責保険では、脛骨骨幹部骨折が12級13号に認定される可能性は低いです。実質的に、脛骨骨折で12級13号に認定されるのは、脛骨高原骨折(脛骨プラトー骨折)と脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)に限られます。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

骨折後に残った痛みで最も認定されやすいのは14級9号です。脛骨骨幹部骨折などでしっかり骨癒合している事案では、客観的な痛みの原因を証明することは難しいケースが多いです。

このような事案では、12級13号が認定される可能性は非常に低いですが、14級9号が認定される可能性は十分にあります。

一方、脛骨骨幹部骨折で髄内釘を施行した事案では、高率に伏在神経膝蓋下枝損傷を併発します。伏在神経膝蓋下枝損傷の主訴は、膝関節内側の知覚鈍麻としびれです。

実臨床では伏在神経膝蓋下枝損傷の併発は半ば常識ですが、残念ながら自賠責保険の判断は(弊社の経験では)14級9号に留まっています。

<参考>

変形障害

等級 | 認定基準 |

7級10号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

8級9号 | 偽関節を残すもの |

12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

要件として、「著しい運動障害を残すもの」とは常に硬性補装具を必要とするものを言います。脛骨骨折は、全身の骨の中でも偽関節を残しやすい骨折として有名です。

8級9号:1下肢に偽関節を残すもの

脛骨骨折に偽関節を残した症例で、常に硬性補装具を必要としないものが該当します。実臨床では、偽関節に至った症例でもっとも多いのはこのタイプの後遺障害です。

ロッキングプレートや髄内釘のおかげで硬性補装具無しで歩行可能なものの、骨癒合していない症例は稀ではありません。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

15度以上の変形を残して癒合したものや脛骨の直径が2/3以下に減少したものをいいます。なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合はこれに該当します。

偽関節以上に多いのがこのタイプの後遺障害です。特に直径が2/3以下に減少している事案は多い印象を受けます。

主治医は自賠責認定基準を知らず、また弁護士は骨折部の立体的なイメージができないため、気付かれないケースが多いので注意が必要です。

短縮障害

等級 | 認定基準 |

8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

脛骨の骨癒合不全のために短縮の後遺障害が残ることがあります。

下肢の短縮の評価は、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側と比較することによって行います。

欠損障害

稀に、下腿慢性骨髄炎を発症して治癒せずに、やむをえず下腿切断となるケースがあります。

4級5号:1下肢を膝関節以上で失ったもの

5級3号:1下肢を足関節以上で失ったもの

醜状障害

下腿の醜状に関しては、以下に詳しくまとめていますのでご参照ください。

<参考>

外貌醜状や醜状障害の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脛骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

骨折部位によって後遺障害に認定される可能性が異なる

脛骨骨折で後遺障害認定されるのは、膝関節や足関節などの関節内骨折の事案が大半です。関節内骨折では10級や12級に認定される事案も珍しくありません。

関節内骨折ではない脛骨骨幹部骨折では、髄内釘手術の際に伏在神経膝蓋下枝損傷を併発したケースで、14級9号に認定される可能性があります。

<参考>

脛骨骨折の偽関節や遷延治癒はCT検査が重要

脛骨骨折の中でも、骨幹部から遠位1/3は骨癒合しにくいことで有名です。脛骨骨折で偽関節になったり、部分的にしか骨癒合しなかったケースは、変形障害に認定されます。

偽関節や遷延治癒の証明には、レントゲン検査だけではなくCT検査が必要なケースが多いです。そしてCT検査では前額断や矢状断での評価も必要です。

変形障害は認定されないケースが珍しくないため、整形外科専門医による画像鑑定報告書や医師意見書が必要な事案が多いです。

<参考>

脛骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した脛骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

脛骨骨折の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

脛骨骨折が歩けるまででよくある質問

脛骨骨折の松葉杖はいつまで?

脛骨骨折後の松葉杖の使用期間は、骨折の重症度や治療内容によって異なります。

一般的には、手術後1~3週間でギプスを外して松葉杖歩行を開始して、2~3ヶ月で松葉杖を卒業するケースが多いです。

軽度の場合は2~4週間、関節面に影響がある重度の骨折では6~12週間の使用が目安となります。医師の指示に従い、段階的に荷重を増やすことが重要です。

脛骨骨折の荷重時期は?

脛骨骨折の荷重開始時期は、骨折の種類や治療法によって異なります。手術後1~3週間でギプスを外して、部分荷重から徐々にリハビリを始めるのが一般的です。

全荷重は2~3ヶ月後を目安に進められますが、骨の癒合状態や痛みの有無を確認しながら、医師の指導のもとで慎重に進めることが大切です。

すねの骨折は完治するまでにどれくらいかかりますか?

脛骨骨折が完治するまでの期間は、通常3~6ヶ月程度とされています。

骨の癒合や筋力回復、関節の可動域改善などを含めると、さらに長期間のリハビリが必要になることもあります。

重症例や合併症がある場合は、治癒まで半年以上かかることもあるため、焦らず継続的なリハビリが重要です。

まとめ

脛骨骨折は、骨の部位や重症度によって症状や治療期間が大きく異なります。激しい痛みや腫れ、歩行障害などが現れ、回復には数ヶ月かかることもあります。

通常、受傷から2~3ヶ月で歩行再開が可能になり、完治までは3~6ヶ月が一般的です。

ただし、後遺症として関節の可動域制限や変形、神経症状などが残ることがあり、後遺障害に認定されるケースもあります。

脛骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。