仕事中に腰を痛め、「腰椎捻挫」と診断されたものの、それが労災として認められるのか不安に感じていませんか?

腰椎捻挫、いわゆるぎっくり腰は、見た目にはわかりにくく、労災認定が難航するケースも少なくありません。

しかし、条件を満たせば労災認定される可能性もありますし、休業補償の対象にもなり得ます。

本記事では、腰椎捻挫が労災として認められるための条件や、申請に必要な手続き、申請から認定までにかかる期間、さらに万が一認められなかった場合の対処法まで詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/5/23

Table of Contents

腰椎捻挫は労災認定される可能性は?

ぎっくり腰(急性腰痛症や腰椎捻挫)は労災認定されにくい

ぎっくり腰や腰椎捻挫は、日常生活でも発症するため、業務起因性の証明が難しく、労災認定されにくい傾向があります。

特に、通常の動作中に発症した場合、業務との関連性が認められにくいため、労災と判断されないケースが多いです。

腰椎捻挫の労災認定には認定基準を満たす必要がある

労災認定には、厚生労働省が定める業務上腰痛の認定基準を満たす必要があります。

この基準では、腰痛を ①災害性の原因による腰痛 と ②災害性の原因によらない腰痛 に分類して、それぞれに認定要件が設けています。

例えば、突発的に発症する腰椎捻挫では、①災害性の原因による腰痛(突発的な出来事による腰痛)の認定基準を満たす必要があります。

腰椎捻挫が労災認定される具体例

労災認定された事例として、狭い倉庫内で無理な姿勢で10kgの荷物を持ち上げた際に腰椎捻挫を発症したケースがあります。

また、電柱での作業中に安全帯で腰部を固定して、不安定な足場で作業を続けた結果、腰痛を発症した電気工事作業員のケースも労災と認定されました。

これらの事例では、業務との因果関係が明確であることが労災認定のポイントとなっています。

【参考】腰痛の労災認定基準は2つある

災害性の原因による腰痛

「災害性の原因による腰痛」とは、業務中に突発的な出来事が原因で急激な力が腰部に作用し、腰痛を発症したケースです。

例えば、重量物の運搬中に転倒して腰を負傷したケースなどが該当します。

災害性の原因によらない腰痛

「災害性の原因によらない腰痛」とは、突発的な出来事ではなく、長期間にわたる業務による腰部への過度な負担が原因で発症した腰痛です。

例えば、長年にわたり重量物の取り扱いや不自然な姿勢での作業を続けた結果、慢性的な腰痛を発症した場合などが該当します。

【参考】腰痛が労災に認定される条件

「災害性の原因による腰痛」の労災認定条件

「災害性の原因による腰痛」が、労災認定されるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 業務中の突発的な出来事により、腰部に急激な力が加わったことが明らかである

- その力が腰痛を発症させ、または既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められる

「災害性の原因によらない腰痛」の労災認定条件

「災害性の原因によらない腰痛」が、労災認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 腰部に過度の負担がかかる業務に従事していた

- 作業の状態や作業期間などからみて、業務が原因であると認められる

- 医師により療養の必要があると認められた

厚生労働省の業務上腰痛の認定基準では、「災害性の原因によらない腰痛」として、以下の2つのケースが例示されています。

1. 筋肉等の疲労を原因とした腰痛

重量物の取り扱いや不自然な姿勢での作業を長期間続けた結果、筋肉や靭帯、椎間板などの軟部組織に慢性的な疲労が蓄積して、腰痛を発症するケースです。

2. 骨の変化を原因とした腰痛

長期間にわたる業務による腰部への過度な負担が原因で、椎骨や椎間板に変性が生じて、腰痛を発症するケースです。

腰椎捻挫の労災申請に必要な書類と手続き

必要な書類のリスト

腰椎捻挫で労災申請を行う際には、以下の書類が必要となります。

療養(補償)給付

労災指定病院を受診した場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)が必要です。

一方、指定外の医療機関を受診した場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)および領収書や診断書が必要です。

休業(補償)給付

休業補償給付支給請求書(様式第8号)および医師の証明書が必要です。

これらの書類には、事業主や医師の証明が必要です。詳細な様式や記入例については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

労災申請の手続き手順

労災申請の一般的な手続きの流れは以下の通りです。

1. 医療機関での受診

腰椎捻挫の診断を受け、必要な診断書を取得します。

2. 必要書類の準備

前述の必要書類を用意し、事業主や医師の証明を受けます。

3. 書類の提出

準備した書類を、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

なお、労災指定病院を受診した場合は、医療機関が書類を労働基準監督署に提出することもあります。

労災認定までの期間

労災申請が受理されてから給付決定までの期間は、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度とされています。

ただし、申請内容や必要書類の不備、審査の混雑状況などにより、期間が延びる場合もあります。

腰椎捻挫が労災認定されなかった場合の対策

弁護士に相談

労災が不認定となったら、まず検討すべきは労働問題に精通した弁護士への相談です。

弁護士は、審査請求や再審査請求、取消訴訟などの法的手続きをサポートして、業務起因性や業務遂行性の証明に必要な証拠の収集や書類作成を支援します。

特に、労災認定が難しい腰椎捻挫のようなケースでは、専門的な知識と経験を持つ弁護士の助言が有効です。

医師意見書という選択肢

労災申請が認定されなかった場合、医師による意見書を提出することで、再審査請求時に有利に働く可能性があります。

医師意見書は、腰椎捻挫と業務との因果関係を医学的に証明するもので、労働基準監督署の判断を覆す可能性を高めます。

意見書の作成には、労災申請および後遺障害認定基準に精通した医師の協力が不可欠です。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。

腰椎捻挫の労災認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

腰椎捻挫の後遺障害等級

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

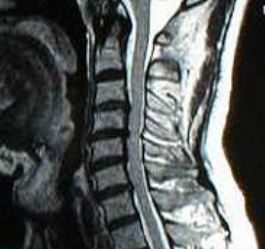

12級13号に認定されるには、レントゲン検査やMRI検査などで、明確な異常が確認できることが必須条件です。

具体的には、以下のような所見が必要です。

- 椎間板ヘルニアや骨棘(加齢による変化)

- 椎間板の厚みが減っている(椎間板高の減少)

- 神経圧迫があることが画像で確認できる

さらに、筋力低下や筋肉の萎縮、腱反射の異常など、医師による客観的な神経学的所見も必要です。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

「14級9号」は、12級ほど厳しくはありませんが、以下の条件が必要です。

- 症状固定(医師がこれ以上回復は見込めないと判断した状態)であること

- 自覚症状(痛みやしびれなど)が一貫して続いていること

- 通院回数や期間に一定の継続性があること

- 事故と症状の因果関係が認められること

たとえ画像に異常がなくても、事故後すぐから痛みが続いていて、通院記録や医師の診断がしっかりしていれば認定される可能性は十分あります。

腰椎捻挫の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、腰椎捻挫の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

労災事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

腰椎捻挫の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では労災事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

腰椎捻挫とは? 基本的な症状と診断方法

腰椎捻挫の原因

腰椎捻挫は、腰部に急激な外力が加わることで、筋肉や靭帯が損傷する状態です。

重い物を持ち上げた際の無理な動作や、交通事故、スポーツ中の衝撃などが主な原因です。

また、日常生活の中での不意な動作でも発症することがあります。

腰椎捻挫の代表的な症状

腰椎捻挫の主な症状は、腰部の急激な痛みや動作時の不快感です。また、筋肉の緊張やこわばりが見られることも特徴です。

前かがみや体をひねる動作で痛みが増すことが多く、重度の場合は歩行困難になることもあります。

腰椎捻挫の診断

腰椎捻挫の診断には、問診や身体検査が行われます。必要に応じて、レントゲン検査やMRI検査などの画像検査を実施して、骨折や椎間板ヘルニアなど他の疾患との鑑別を行います。

腰椎捻挫の治療法

治療は主に保存療法が中心で、安静を保ちながら、痛み止めや湿布などの薬物療法が行われます。

また、理学療法や物理療法(温熱療法、電気療法)を組み合わせて、症状の緩和と回復を促進します。

重症例では、コルセットの使用やリハビリテーションが必要となることもあります。

腰椎捻挫の全治期間

腰椎捻挫の回復期間は個人差がありますが、軽度の場合は1週間程度の安静で症状が改善することがあります。

しかし、重度の場合や治療が遅れた場合は、数ヶ月以上の治療期間が必要となることもあります。

腰椎捻挫の労災でよくある質問

腰痛で労災かどうかの判断基準は?

腰痛が労災と認定されるかどうかは、厚生労働省の業務上腰痛の認定基準に基づきます。

この基準では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に分類し、それぞれの認定要件を定めています。

例えば、突発的な事故や重量物の取り扱いなど、業務との因果関係が明確な場合に労災と認定される可能性があります。

腰椎捻挫で休む期間はどれくらいですか?

腰椎捻挫の治療期間は症状の程度によりますが、一般的には1週間程度で痛みが軽減して、1~3カ月の治療が必要とされます。

重症の場合は6カ月以上の治療が必要となることもあります。休業期間中の補償については、労災認定を受けることで休業損害の補償を受けられる可能性があります。

腰椎捻挫はレントゲンでわかりますか?

腰椎捻挫は、筋肉や靭帯などの軟部組織の損傷であるため、レントゲン検査では明確な異常が映らないことが多いです。

しかし、骨折など他の疾患を除外するためにレントゲン検査が行われることがあります。より詳細な評価が必要な場合は、MRI検査が有効とされています。

まとめ

腰椎捻挫(ぎっくり腰など)は、日常生活でも起こりやすいため、労災として認定されにくい傾向があります。

労災認定されるには、業務中に急激な力が腰に加わった「災害性の原因による腰痛」として、業務との因果関係が明確であることが求められます。

労災申請には医師や事業主の証明を含む書類の提出が必要で、認定が難しい場合は弁護士や医師の意見書による対応も有効です。

腰椎捻挫の労災認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。