交通事故で発生する頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)との関連で、ときどき脳脊髄液減少症が問題となることがあります。

脳脊髄液減少症は、脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで減少し、頭痛・めまい・耳鳴り・倦怠感などの様々な症状を呈すると言われている疾患です。

脳脊髄液減少症は、後遺障害等級で争いになりやすい外傷です。本記事は、脳脊髄液減少症を理解できるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

脳脊髄液減少症とは

2002年に、平塚共済病院・脳神経外科部長であった篠永医師によって初めて提唱されました。

脳脊髄液が脳脊髄腔から漏れ出して減少したために、座位や起立時に脳が下方へ牽引されて頭痛などのさまざまな症状をおこすと言われています。

起立したときに症状が発現することが特徴的と言われています。

脳脊髄液減少症の原因

追突事故などの交通事故が多いですが、それ以外にもスポーツ外傷(ボールが頭に当たった)や転倒して頭を打ったなどが挙げられます。

明らかな外傷の無い、原因不明の特発性の脳脊髄液減少症も存在します。

脳脊髄液減少症の症状

脳脊髄腔から髄液が硬膜外に漏れ出して髄液が減少することで、以下のような症状を引き起こします。

- 頭痛

- 後頚部痛、腰痛

- めまい、耳鳴り

- 目の症状(視力低下、眩しいなど)

- 倦怠感

- 動悸、息切れなどの自律神経症状

- 注意力低下、記憶力低下などの高次脳機能症状

おおむね、むちうち(頚椎捻挫)と同じような症状ですが、脳脊髄液減少症では座位や起立時に発症することが特徴的と言えます。

脳脊髄液減少症が発症するまでの期間

脳脊髄液減少症は、追突事故などの外傷後に生じると言われています。 交通事故の場合には、事故直後ではなく、数日~数週間経過してから発症するケースが多いです。

脳脊髄液減少症の診断基準

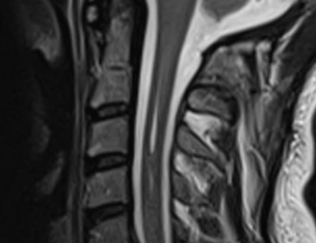

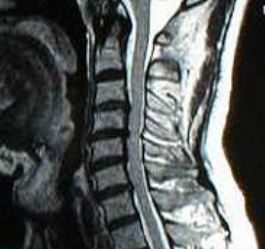

2011 年に厚生労働省研究班から発表された脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準では、

- 頭部MRIもしくは脊髄MRI

- RI脳槽シンチグラフィー

- CTミエログラフィー

を用いて、直接脳脊髄液の漏出を描出、あるいは脳脊髄液の漏出による間接所見により診断を行うとされています。

脳脊髄液減少症の治療

脳脊髄液減少症の保存療法

第一選択は保存療法です。臥床安静+水分摂取療法(2L/日の点滴)で1~2週間経過観察します。

持続硬膜外生食注入

硬膜外の漏出部位の近くにチューブを留置して、ゆっくり生理食塩水を持続的に注入します。生理食塩水を硬膜外に充填することで、硬膜内からの脳脊髄液の漏出を防ぎます。

硬膜外ブラッドパッチ

硬膜外に自分の血液を10~20ml注入します。硬膜からの脳脊髄液の漏れを防ぐことが目的です。

脳脊髄液減少症は本当に存在するのか?

2002年に、平塚共済病院・脳神経外科部長であった篠永医師によって初めて提唱されてからも、しばらくは注目を集めませんでした。

ところが、2005年に交通事故で脳脊髄液減少症を発症したとされる患者と損害保険会社との間で訴訟が提起されました。

2006年に脳脊髄液減少症を事故の後遺障害として認める司法判断が下され、むちうち=脳脊髄液減少症という報道がなされた結果、世間の関心が一気に高まりました。

しかし、脳脊髄液減少症は国際疾病分類には記載されておらず、現状では保険病名でさえもありません。

つまり、脳脊髄液減少症と言われている患者は、日本にしか存在しないのが現状です。統一的な診断基準が存在せず、混乱に拍車がかかっています。

【弁護士必見】脳脊髄液減少症は争いの多い傷病名

脳脊髄液減少症は、特発性と外傷性に分類されます。臨床的には脳脊髄を収納している硬膜は、比較的強靱な組織です。このため、追突事故等の軽微な外力で硬膜が破綻することは少し考えにくいです。

また、多くの脳脊髄液減少症といわれている症例で、客観的な画像所見が無いことも、その疾患の存在を疑問視する一因となっています。実際、大きな外力が加わるスポーツ外傷後において、脳脊髄液減少症と診断されることはほとんどありません。

なぜか、交通事故や労災事故でしか発生しないことも問題を複雑にしています。このようなことが背景にあるため、多くの脳神経外科医は、外傷性の脳脊髄液減少症に対しては、その存在自体を疑問視しています。

このため、脳脊髄液減少症が主病名となっている場合には、客観的な画像所見を認めず医学的なエビデンスに乏しいことも多いため、対応が難しくなると言わざるを得ないのが実情です。

脳脊髄液減少症の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による脳脊髄液減少症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による脳脊髄液減少症の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。