交通事故や転倒など、突然の衝撃によって起こりうる「頚椎骨折」。

名前を聞いただけで「手足が動かなくなるのでは」「後遺症が残るのでは」といった強い不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、症状の程度や治療方法、回復までの道のりは、人それぞれ異なります。

本記事では、「頚椎骨折したらどうなるのか?」という疑問を軸に、具体的な症状や治療法、後遺症の可能性、日常生活への影響などを分かりやすく解説しています。

ご自身やご家族が同様の状況にある方、または備えとして情報を得たい方に向けて、信頼性のある情報をお届けします。

最終更新日: 2025/5/7

Table of Contents

頚椎を骨折したら手足が動かなくなる?

必ずしも四肢麻痺を併発するとは限らない

頚椎骨折と聞くと、四肢麻痺を連想する方も多いかもしれませんが、実際には脊髄の損傷がない限り、手足の麻痺が生じるとは限りません。

骨折の部位や程度によって症状は異なり、軽度の場合は首の痛みや可動域の制限にとどまるケースもあります。

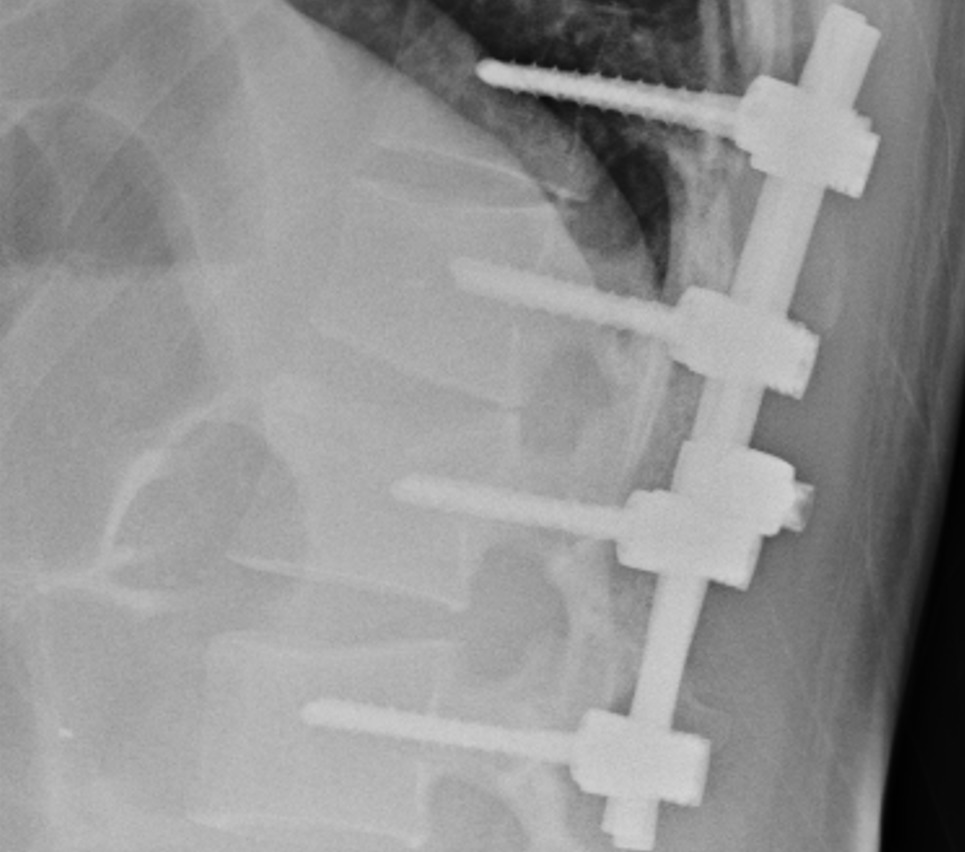

手術療法は脊椎固定術が基本

頚椎骨折の治療において、骨の不安定性や神経への圧迫が認められるケースでは、脊椎固定術が選択されることがあります。

脊椎固定術では、金属製のスクリューやロッドを用いて骨を固定して、脊椎の安定性を確保します。

術後は頚部の動きが制限される可能性がありますが、長期的な脊椎の安定性を得るために有効な方法とされています。

保存療法で治る可能性もある

頚椎骨折の中でも、骨の安定性が保たれており、神経への影響が少ないケースでは、保存療法が適応されることがあります。

保存療法では、安静を保ちつつ、疼痛のコントロールや装具の使用によって自然治癒を促します。

頚椎骨折を知ろう!

頚椎骨折の原因

頚椎骨折は、交通事故や高所からの転落などの強い外力によって発生します。一方、骨粗鬆症などで骨が脆弱になっている高齢者では、軽微な外力でも骨折が生じることがあります。さらに、がんの骨転移が原因となる場合もあります。

頚椎骨折の主な種類

1. 環椎骨折(Jefferson骨折)

頭部からの垂直方向の圧迫力により発生することが多く、環椎の前後、または左右のアーチが骨折します。比較的安定した骨折であることが多いですが、靭帯損傷を伴う場合は不安定となる可能性もあります。

2. 歯突起骨折

軸椎の歯突起と呼ばれる突起部分の骨折で、Anderson-D’Alonzo分類などが用いられます。

3. ハングマン骨折(軸椎関節突起間骨折)

軸椎の椎弓と呼ばれる部分の両側が骨折して、軸椎が下位の椎骨に対して前方へずれる骨折です。交通事故などで頭部が急激に前後に振られることで発生することがあります。

4. 楔状骨折

前方からの屈曲力により椎体が楔状に潰れる骨折です。

5. 破裂骨折

垂直方向の圧迫力により椎体が粉砕する骨折です。

6. 脱臼骨折

骨折と同時に椎骨がずれる(脱臼する)ものです。不安定性が高く、脊髄損傷のリスクが高いです。

7. ティアードロップ骨折

屈曲型と伸展型があり、いずれも靭帯損傷を伴いやすく不安定です。

8. クレイショベラー骨折

下位頚椎または上位胸椎の棘突起と呼ばれる突起部分の骨折で、比較的安定しています。

頚椎骨折の症状

頚椎骨折の主な症状は、首の痛みや可動域の制限です。脊髄が損傷された場合には、手足のしびれや麻痺、排尿・排便障害などの神経症状が現れることがあります。症状の程度は骨折の部位や重症度によって異なります。

頚椎骨折の検査

頚椎骨折の診断には、まずレントゲン検査が行われます。骨折の詳細な評価や脊髄損傷の有無を確認するために、CT検査やMRI検査が追加で行われるケースが多いです。

頚椎骨折の後遺症

頚椎骨折後には、神経障害や運動障害、変形障害などの後遺症が残る可能性があります。神経障害では、手足のしびれや麻痺、排尿・排便障害などが生じる可能性があります。

運動障害では、首や肩の可動域制限や筋力低下が見られることがあります。変形障害では、脊柱の変形や椎体の高さの変化が生じる可能性があります。

頚椎骨折の後遺障害等級

頚椎骨折の後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けることで、慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することが可能です。

頚椎骨折の後遺障害等級は、脊髄損傷や胸腹部損傷の合併の有無で、さまざまな等級に認定される可能性があります。詳細を知りたい方は、こちらのコラム記事を参照してください。

<参考>

頚椎骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

頚椎骨折の後遺障害認定のポイント

頚椎骨折は、さまざまな後遺症を残す可能性のある外傷です。このため、自賠責保険から認定される可能性のある後遺障害等級も多岐にわたります。

頚椎骨折の後遺障害認定ポイントについて、詳細に知りたい方は、こちらのコラム記事を参照ください。

また、交通事故で受傷した頚椎骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

頚椎骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した頚椎骨折の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による頚椎骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

頚椎骨折でよくある質問

頚椎骨折はどのくらいで全治しますか?

頚椎骨折の完治期間は、骨折の程度や部位によって異なりますが、一般的には約6ヵ月が目安とされています。

ただし、脊髄や神経に損傷がある場合や、重度の骨折では、回復にさらに時間がかかることがあります。

首の骨折は何日で治りますか?

首の骨折(頚椎骨折)の治癒期間は、軽度な場合で数週間から数ヶ月、重度な場合や神経損傷を伴う場合は半年以上かかることがあります。

治療法や個人の回復力によっても異なるため、医師の指導のもとで適切な治療とリハビリを行うことが大切です。

首の神経が損傷したときの症状は?

首の神経(頚髄)が損傷すると、手足のしびれや麻痺、感覚の喪失、排尿・排便障害などの症状が現れる可能性があります。

頚髄損傷の程度によっては、完全麻痺や不完全麻痺に分類されて、重度の場合は回復が難しいです。

まとめ

頚椎骨折は交通事故や転落など強い衝撃によって起こり、骨の損傷だけでなく神経や脊髄への影響があるケースもあります。

ただし、脊髄が損傷しない限り、必ずしも手足が動かなくなるわけではありません。治療には手術療法と保存療法があり、骨の状態や神経への影響によって選択されます。

重症の場合は手足の麻痺や感覚障害、排泄機能の異常が残ることもあり、後遺障害等級が認定される可能性があります。

交通事故で受傷した頚椎骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。