交通事故に遭い、後遺障害の認定に納得がいかないと感じたとき、「異議申し立て」という手段を検討する方も多いのではないでしょうか。

しかし、異議申し立てには期限(期間)があり、適切なタイミングで行わなければ、本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあります。

また、異議申し立て成功の可能性を高めるには、どのような準備や証拠が必要かを事前に把握しておくことも重要です。

本記事では、交通事故における異議申し立ての概要やその期間、手続きの流れ、成功させるためのポイントについて詳しく解説しています。

今の認定結果に納得がいかないと感じている方にとって、次の一手を考えるための参考になれば幸いです。。

最終更新日: 2025/4/16

Table of Contents

交通事故の異議申し立てとは

後遺障害認定を争う方法は3種類ある

交通事故で後遺障害等級に不満があれば、主に以下の3つの方法で異議を申し立てることができます。

1. 自賠責保険への異議申立て

自賠責保険会社に対して再審査を求める方法です。異議申立書と新たな医証を提出して、再度の等級認定を依頼します。

2. 紛争処理機構への申請

中立的な第三者機関である紛争処理機構に判断を仰ぐ方法です。申請は一度限りで、審査期間が長くなる傾向があります。

3. 訴訟提起

裁判所に訴訟を起こして、法的な判断を求める方法です。解決までに時間と費用がかかるため、最終手段とされます。

これらの方法は、それぞれ手続きや期間、費用が異なるため、状況に応じて適切な手段を選択することが重要です。

異議申し立てが必要なケース

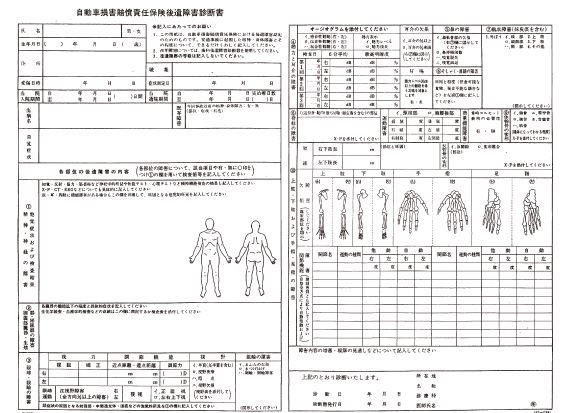

診断書の内容に不備や漏れがある

後遺障害診断書に重要な情報が欠けていると、正確な等級認定がされない可能性があります。

提出資料が不足している

必要な検査結果や画像検査が提出されていないと、適切な審査が行われません。

検査が不足している

必要な検査が行われていない、または検査結果が不十分な場合、正確な判断が難しくなります。

異議申し立ては、これらの不足や不備を補完する新たな資料を提出することで、再審査を求める手続きです。

異議申し立ての具体的な手続きについて

1. 必要書類の準備

新たな診断書、検査結果、医師意見書など、初回申請時に提出していない資料を収集します。

2. 異議申立書の作成

事故日、自賠責証明番号、異議申立ての趣旨と理由を記載した申立書を作成します。書式は自由ですが、明確かつ具体的に記載することが求められます。

3. 提出と審査

作成した申立書と資料を自賠責保険会社に提出します。審査期間は通常2〜4ヶ月程度ですが、場合によっては6ヶ月以上かかることもあります。

交通事故の異議申し立ての期間

異議申し立ての結果が出るのは約2~4ヵ月

後遺障害認定に対する異議申し立てを行った場合、結果が出るまでの期間は一般的に約2~4ヵ月とされています。ただし、症状の内容や審査機関の混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。

特に、高次脳機能障害や精神疾患など判断が難しいケースでは、審査期間が3ヵ月を超えるケースもあるため、早めの対応が重要です。

異議申し立ての時効は5年

後遺障害認定に対する異議申し立て自体には、特定の期限や回数の制限は設けられていません。

しかし、自賠責保険に対する損害賠償請求には時効が存在して、事故発生から5年以内に請求を行う必要があります。

そのため、異議申し立てに関しても、この期間内に行うことが望ましいとされています。

交通事故の異議申し立てを成功させるポイント

異議申し立ての成功率は約15%

後遺障害認定に対する異議申し立ての成功率は、一般的に約15%とされています。特に、非該当や14級から12級への等級変更を目指す場合、医学的証拠の充実や専門的な知識が求められます。

<参考>

【日経メディカル】後遺障害の異議申し立て、認定率はなぜ低い?

異議申し立ての成功例と失敗例

異議申し立てに成功する例として、非該当や思っていた等級よりも低くなった原因を精査して、必要な医証を集めて対策した事案が挙げられます。

一方、失敗例としては、必要な医証が不足していたり、症状と事故との因果関係が明確でないなどが挙げられます。

非該当や想定より等級が低い理由を精査する

異議申し立てを行う前に、なぜ非該当や低い等級と判断されたのか、その理由を精査することが重要です。

診断書の内容や提出した医証の不足、症状と事故との因果関係の証明不足などが原因となることがあります。

これらの点を明確にして、補足資料を準備することが、異議申し立て成功への第一歩です。

後遺障害認定基準に足りない医証を集める

後遺障害認定基準に基づいて、必要な医証を収集することが重要です。例えば、MRI検査やCT検査などの画像検査、神経学的検査、医師意見書などが挙げられます。

【注意】異議申し立てと訴訟では戦略が異なる

異議申し立てと訴訟では、求められる戦略が異なります。自賠責保険への異議申し立てでは、主に後遺障害認定基準による審査が行われるため、後遺障害認定基準に準拠した対策が重要です。

一方、訴訟では、自賠責保険の後遺障害認定基準ではなく、被害者に実際残っている後遺症の程度が考慮されます。より実臨床に近い対策が必要と言えるでしょう。

医師意見書や画像鑑定を検討する

異議申し立てを成功させるためには、医師意見書や画像鑑定報告書の活用が有効なケースもあります。

特に、症状の他覚的所見が求められる場合、専門医による詳細な意見や鑑定結果が重要な証拠となります。

交通事故の後遺障害認定の異議申し立てでお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

<参考>

交通事故の異議申し立ての成功事例

後遺障害12級6号|手首骨折(橈骨遠位端骨折)

事案サマリー

- 被害者:42歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

歩行中に自動車に衝突されて橈骨遠位端骨折を受傷しました。初回申請で非該当でしたが、手首の痛みが強く日常生活への影響が大きいため、弊社に相談がありました。

弊社の取り組み

手首の痛みを精査する目的で、3テスラのMRIを再施行しました。MRIでは、TFCC損傷の所見がありました。

手の外科専門医(整形外科専門医)による意見書を作成しました。自賠責保険は手関節のTFCC損傷の存在をみとめ、12級13号を認定しました。

後遺障害12級13号|むちうち(頚椎捻挫)

事案サマリー

- 被害者:46歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

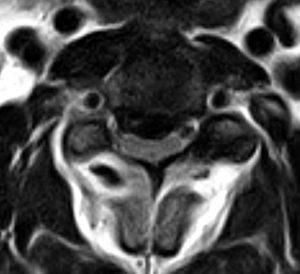

交通事故後に頚部痛と右頚部から母指にかけて放散する痛みが持続していました。痛みのため、1年以上通院、治療を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

弊社の取り組み

診療録を詳細に確認すると、受傷直後から頚椎椎間板ヘルニアに特徴的な「スパーリング徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。

MRIで、C5/6レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの上肢痛(右母指にかけての放散痛)は椎間板ヘルニアが圧迫しているC6神経根の知覚領域と完全に一致していました。

脊椎脊髄外科指導医が診療録を確認して、初回申請時に見落とされていた身体所見を記載した医師意見書を作成しました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

後遺障害12級13号|腰椎捻挫

事案サマリー

- 被害者:46歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

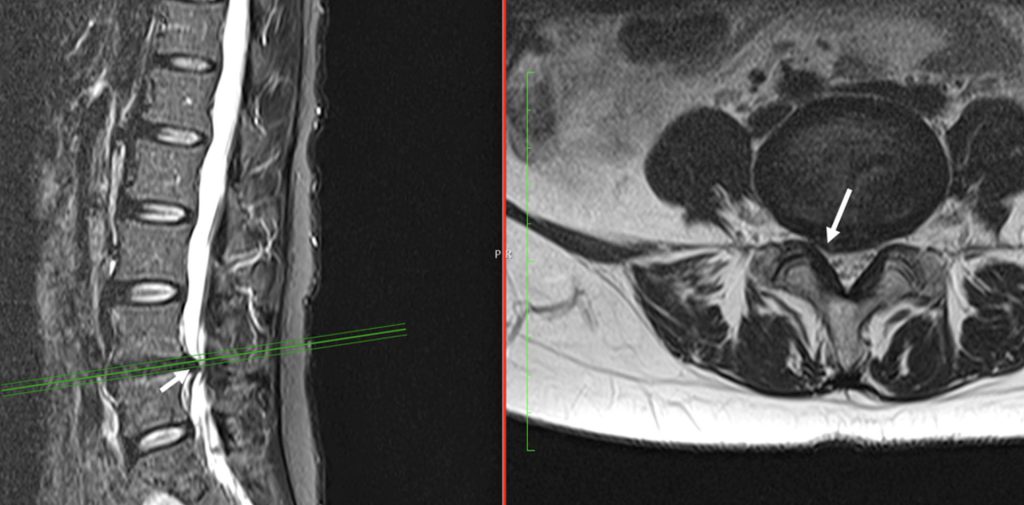

交通事故後に腰痛と右下肢に放散する痛みが持続していました。痛みのため、半年以上通院を余儀なくされましたが、症状は改善しませんでした。初回申請時には非該当と判定されました。

弊社の取り組み

弊社に相談があり、診療録を詳細に確認すると、受傷直後から腰椎椎間板ヘルニアに特徴的な「ラセーグ徴候陽性」と複数箇所に記載されていました。

MRIで、L4/5レベルに椎間板ヘルニア(矢印)を認め、患者さんの右下肢痛は椎間板ヘルニアが圧迫しているL5神経根の知覚領域と一致していました。

脊椎外科専門医が診療録を確認したところ、初回申請時に見落とされていたため、これらの所見を丁寧に医師意見書に記載しました。

初回申請時には、腰椎MRI画像で確認できる椎間板ヘルニアの所見が軽視されていたため、読影所見の補足も行いました。異議申立てを行ったところ12級13号が認定されました。

後遺障害14級9号|むちうち(頚椎捻挫)

事案サマリー

- 被害者:60歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

交通事故後に頚部痛と両手のしびれを自覚されていました。受傷から半年間通院されましたが、頚部痛と両手のしびれは改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。

弊社の取り組み

MRIを脊椎脊髄外科専門医が読影したところ、頚椎後縦靭帯骨化症が存在していることが明らかになりました。診療録を確認すると、受傷当日から頚部痛と両手がしびれると記載されていました。

身体所見、画像所見および診療経過について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。

後遺障害14級9号|腰椎捻挫

事案サマリー

- 被害者:39歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:14級9号(局部に神経症状を残すもの)

交通事故後に腰痛を自覚されていました。受傷から8ヵ月通院されましたが、頑固な腰痛は改善せず、後遺障害診断書が作成されましたが、非該当と判定されたため、弊社に相談がきました。

弊社の取り組み

画像を脊椎外科専門医が詳細に読影したところ、事故の後から、L4/5椎間板高の減少(椎間板がすり減って、高さが低くなる現象)が進行していることが明らかになりました。

これらの所見について、医師意見書を作成して異議申立てを行ったところ14級9号が認定されました。

交通事故の異議申し立てで弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故の異議申し立てでお困りの事案に対応するため、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故の異議申し立てでお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

交通事故の異議申し立てでよくある質問

異議申し立ての回数に制限はありますか?

後遺障害認定に対する異議申し立てには、制度上、回数の制限はありません。認定結果に不服がある限り、何度でも異議申し立てを行うことが可能です。

ただし、再度の申し立てを行う際には、新たな医療証拠や資料を提出することが求められます。同じ内容での繰り返しの申し立ては、認定結果の変更につながらないため、慎重な対応が必要です。

異議申し立ては何日以内にしなければなりませんか?

異議申し立て自体には、法律上の明確な期限は設けられていません。しかし、損害賠償請求には時効が存在して、事故日または症状固定日から5年以内に請求を行う必要があります。

このため、異議申し立てもこの期間内に行うことが望ましいとされています。また、異議申し立ては時効を中断する効果がないため、時効の管理には注意が必要です。

まとめ

交通事故で後遺障害認定を争う方法として、自賠責保険への異議申し立て、紛争処理機構への申請、そして裁判所への訴訟があります。

異議申し立てには、新たな診断書や検査結果の提出が重要で、成功率は約15%と低いため、医学的証拠の充実がカギとなります。

特に、医証の不足や診断書の記載内容が原因で非該当となるケースが多く、それらを補うことが異議申し立て成功のポイントです。

交通事故の異議申し立てでお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。