外傷性脳損傷(TBI)は、交通事故や転倒などによって引き起こされ、記憶障害や注意力の低下、身体の麻痺など、さまざまな症状を伴うことがあります。

これらの症状が一時的なものなのか、後遺症として残るのか、不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、外傷性脳損傷後にみられやすい症状やその回復過程について解説しています。また、症状の管理方法や治療法、リハビリの重要性にも触れ、回復への道筋を示します。

外傷性脳損傷について正しく理解して、適切な対応につなげるための参考になれば幸いです。

最終更新日: 2025/2/25

Table of Contents

外傷性脳損傷とは

外傷性脳損傷の原因

外傷性脳損傷(traumatic brain injury; TBI)は、交通事故や転倒、スポーツ中の衝突など、頭部への外部からの衝撃によって脳が損傷を受ける状態です。

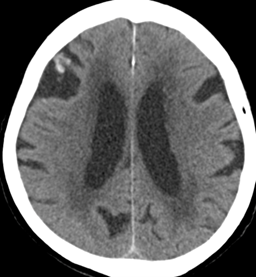

外傷性脳損傷は、脳出血やくも膜下出血などの明確な損傷から、画像では判別しにくい微小な損傷まで多岐にわたります。

軽度、中等度、重度の違い

外傷性脳損傷の重症度は、軽度・中等度・重度に分類されます。軽度は一時的な意識喪失や混乱を伴い、通常は短期間で回復します。

中等度は数分から数時間の意識喪失や混乱が見られ、入院治療が必要となることがあります。

重度は長時間の意識喪失や昏睡状態を伴い、生命に危険を及ぼす可能性が高く、集中治療が求められます。

診断方法と診療の流れ

外傷性脳損傷の診断は、まず患者の受傷状況や症状の確認から始まります。その後、画像診断(CT検査やMRI検査)を用いて、脳の損傷部位や程度を詳細に評価します。

診療の流れとしては、初期治療で生命維持と損傷の拡大防止を図り、その後、リハビリテーションを通じて機能回復を目指します。

全身状態が安定すると、神経心理学的検査を実施して、高次脳機能障害による後遺症の有無や程度を評価します。

患者の症状に応じて、適切な組み合わせ(評価バッテリー)の神経心理学的検査を実施します。

<参考>

高次脳機能障害の診断テストと評価バッテリー|交通事故の後遺障害

外傷性脳損傷後の一般的な症状

記憶障害

新しい情報や出来事を覚えることが難しくなる前向性健忘や、過去の記憶を思い出せない逆向性健忘が見られます。記憶障害により、日常生活や社会生活に支障をきたす可能性があります。

注意障害

注意力が低下して、集中力の維持や複数の作業を同時に行うことが困難になります。注意障害により、仕事や学業においてミスが増えるなどの影響が出る可能性があります。

遂行機能障害

計画を立てて物事を実行する能力が損なわれ、段取りを組む、問題解決をする、柔軟に対応するといったことが難しくなります。その結果、日常生活や職場での適応が難しくなる可能性があります。

社会的行動障害

感情のコントロールが難しくなり、衝動的な行動や不適切な言動が増えることがあります。社会的行動障害により、対人関係や社会生活において問題が生じる可能性があります。

身体性機能障害(麻痺)

脳の損傷部位によっては、半身の麻痺や感覚障害が現れるケースがあります。これにより、日常生活動作が制限される可能性があります。

感覚器の障害

視覚、聴覚、嗅覚などの感覚に異常が生じる可能性があります。例えば、視野が狭くなる、音が聞こえにくくなる、匂いを感じにくくなるなどの症状が見られます。

これらの症状は、個人差があり、複数の症状が同時に現れることもあります。適切な診断とリハビリテーションが、回復への重要なステップとなります。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

外傷性脳損傷後の症状管理と治療法

脳損傷の重症度別の治療法

外傷性脳損傷の症状管理と治療法は、損傷の重症度や合併症の有無によって異なります。以下に、重症度別の治療法と主な合併症への対応について説明します。

1. 軽度損傷

軽度の外傷性脳損傷では、頭痛やめまい、吐き気などの症状が一時的に現れるケースがあります。通常、安静と経過観察が主な対応となり、症状は数日から数週間で自然に改善します。

しかし、症状が持続する場合や悪化する場合は、医療機関を受診することが重要です。

2. 中等度損傷

中等度の外傷性脳損傷では、意識障害や神経学的症状が見られるケースがあり、入院による継続的な観察と治療が必要です。

画像検査(CT検査やMRI検査)を用いて脳の損傷部位や程度を評価して、必要に応じて薬物療法やリハビリテーションを行います。

3. 重度損傷

重度の外傷性脳損傷では、長時間の意識障害や生命の危険を伴う状態となることが多く、集中治療室での管理が必要です。

頭蓋内圧のモニタリングや、必要に応じて外科的手術を行い、脳の圧迫を軽減します。また、全身管理やリハビリテーションを通じて、機能回復を目指します。

頭蓋内圧亢進

頭部外傷により、脳内の圧力が上昇する頭蓋内圧亢進が起こる可能性があります。脳浮腫や血腫によって引き起こされて、頭痛、嘔吐、意識障害などの症状を呈します。

治療としては、頭蓋内圧を下げるための薬物療法や、場合によっては外科的手術が検討されます。

痙攣発作

外傷性脳損傷後に痙攣発作を起こすケースがあります。その原因は、脳の損傷部位が異常な電気活動を引き起こすためです。

痙攣発作の頻度や重症度に応じて、抗てんかん薬の投与が行われます。定期的な神経学的評価と薬物療法の調整が、発作の管理に重要です。

頭蓋骨骨折

頭部外傷により、頭蓋骨に骨折が生じるケースがあります。骨折の種類や部位によっては、脳や血管、神経に影響を及ぼす可能性があるため、画像検査で詳細な評価を行います。

多くの場合、保存的治療が選択されますが、骨片が脳を圧迫している場合や感染のリスクが高い場合は、外科的手術が必要となることもあります。

外傷性脳損傷のリハビリテーション

外傷性脳損傷後のリハビリテーションは、患者の機能回復と社会復帰を目指す重要なプロセスです。

リハビリテーションは、損傷の程度や症状に応じて個別に計画されて、理学療法、作業療法、言語療法などが組み合わされます。

これらのリハビリテーションによって、運動機能や認知機能の改善、日常生活動作の自立が促進されます。

また、家族や介護者への教育やサポートも、患者の社会復帰を支える上で重要な役割を果たします。

外傷性脳損傷の予後は?

外傷性脳損傷の予後は、損傷の重症度、治療開始の早さ、リハビリテーションの質などによって大きく左右されます。

軽度の損傷では完全な回復が期待できる場合もありますが、重度の損傷では長期的な支援や介護が必要となることがあります。

早期の適切な治療と継続的なリハビリテーションが、機能回復と生活の質の向上に重要な影響を与えます。

交通事故で受傷した外傷性脳損傷の後遺障害等級

交通事故で受傷した外傷性脳損傷における後遺障害認定で、最も問題になるのは、高次脳機能障害です。

高次脳機能障害は、意思疎通能力、問題解決能力、作業の持続力や持久力、さらには社会行動能力の低下度合いによって評価されます。この評価結果に基づき、後遺障害等級は1級から14級までに分類されます。

高次脳機能障害が後遺障害に等級認定される要件を、さらに詳細に知りたい方は、以下のコラムにまとめています。ご参照いただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

外傷性脳損傷の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

交通事故で受傷した外傷性脳損傷による高次脳機能障害では、画像診断によって後遺症との関連性が確認できると、後遺障害として認定される可能性が高まります。

特に局所脳損傷の場合、損傷部位と症状が一致していることが重要な判断基準となります。

高次脳機能障害が認定されると、「神経心理学的検査」「医学的意見」「日常生活状況報告」の結果を総合的に評価して、等級審査が行われます。

近年では、意識障害期間が短い事案でも、全体的な状況を踏まえた総合的な判断が重視される傾向にあります。高次脳機能障害は身体機能障害とあわせて評価されて、就労能力や日常生活への影響度を考慮した上で、後遺障害等級が決定されます。

賠償実務においては、主観的な要素が強い神経心理学的検査が争点となるケースが少なくありません。検査結果が時間の経過とともに悪化することは稀ですが、ガイドラインに基づいて反論が可能なケースもあります。

さらに高次脳機能障害が後遺障害認定されるポイントを詳しく知りたい方は、以下のコラム記事にまとめています。ご参考にしていただければ幸いです。

<参考>

高次脳機能障害の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発症した高次脳機能障害の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

外傷性脳損傷の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した外傷性脳損傷の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

外傷性脳損傷の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

外傷性脳損傷が後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

交通事故によって受傷した外傷性脳損傷で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

外傷性脳損傷の後遺障害慰謝料とは

交通事故で外傷性脳損傷によって高次脳機能障害が残った精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

外傷性脳損傷の後遺障害慰謝料の相場は?

外傷性脳損傷の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって異なります。例えば、9級の場合は約690万円、7級は約1000万円、5級は約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円となります。

また、近親者の慰謝料として数百万円程度が加算されることがあります。さらに、1級や2級の場合には将来の介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。

このように、外傷性脳損傷の後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、適切な後遺障害等級を獲得することが重要です。

外傷性脳損傷の後遺障害逸失利益とは

外傷性脳損傷によって高次脳機能障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

外傷性脳損傷の後遺障害逸失利益の相場は?

外傷性脳損傷による高次脳機能障害の逸失利益は、後遺障害等級によって異なります。一般的に、後遺障害等級が高いほど逸失利益の金額も高くなります。

例えば、1級の後遺障害の場合、逸失利益は約1億円前後となる可能性があります。一方、9級の場合は約1000万円程度のケースが多いです。

後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢、労働能力喪失率などによっても大きく変動します。

外傷性脳損傷後にみられやすい症状でよくある質問

外傷性脳損傷の後遺症は?

外傷性脳損傷の後遺症は多岐にわたり、身体的、認知的、行動的な障害が含まれます。具体的には、半身の麻痺や感覚障害、記憶障害、注意力の低下、失語症、社会的行動の変化などが挙げられます。

これらの症状は、損傷の部位や程度によって異なり、リハビリテーションを通じて改善が期待できる場合もあります。

外傷性脳損傷後のコミュニケーション障害の特徴は?

外傷性脳損傷後のコミュニケーション障害は、言語機能や社会的なやり取りに影響を及ぼします。

具体的には、言葉が出にくくなる失語症や、注意力や記憶力の低下により会話の内容を理解・保持することが難しくなる場合があります。

また、感情のコントロールが難しくなり、適切なコミュニケーションが困難になることもあります。

事故で頭を打つと後遺症は残りますか?

頭部への外傷後、後遺症が残るかどうかは、損傷の程度や部位によって異なります。軽度の脳震盪の場合、一時的な意識障害やめまいが生じますが、短期間で回復し後遺症を残さないことが多いです。

しかし、重度の損傷では、前述のような身体的・認知的な後遺症が残る可能性があります。早期の診断と適切な治療、リハビリテーションが、後遺症の軽減や回復に重要な役割を果たします。

まとめ

外傷性脳損傷(TBI)は、事故や転倒などで頭に強い衝撃が加わり、脳が損傷した状態です。軽度では短期間の意識障害が起こり、重度になると昏睡や命の危険もあります。

症状として、記憶障害、注意障害、麻痺、感覚異常などが見られます。診断にはCT検査やMRI検査が使われ、治療は重症度に応じて安静や手術、リハビリが行われます。

早期治療とリハビリが回復を左右し、軽症なら回復しやすく、重症では長期的な支援が必要になります。後遺症が残ると、後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害の等級は、症状の重さにより1級から14級に分かれており、賠償実務では検査結果が重要な判断基準になります。

交通事故で受傷した外傷性脳損傷の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。