交通事故に併発する肘関節周囲の傷病のひとつに肘部管症候群があります。肘部管症候群は後遺症を残すことのある傷病です。

本記事は、肘部管症候群が後遺障害認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

肘部管症候群とは

肘部管症候群とは、肘の内側で尺骨神経が圧迫されることによって発症します。小指にしびれがきたり、手の細かい動きがうまくできなくなります。

肘部管とは、肘の内側にある骨と靭帯に囲まれたトンネルです。この空間の中を、尺骨神経が通過しています。

肘部管は骨と靭帯に囲まれているため圧が外に逃げません。このため尺骨神経は圧迫されやすく、小指のしびれや手の使いにくさを感じるようになります。

交通事故で肘部管症候群を発症する原因

一般的に、肘部管症候群は下記のような原因で発症すると言われています。

- 加齢による肘の変形

- 骨折による肘の変形

- 野球などのスポーツ

- ガングリオンなどの腫瘍による圧迫

交通事故では、上腕骨顆部骨折などの肘関節周囲の骨折に続発して発症するケースが多いです。

肘関節周囲の骨折以外にも、私が経験した事案には、外傷性の異所性骨化に続発した肘部管症候群がありました。

<参考>

【医師が解説】肘関節骨折が後遺症認定されるポイント|交通事故

肘部管症候群の症状

小指しびれと巧緻運動障害

小指と環視の小指側にしびれがでます。肘部管症候群を放置していると、手の甲の筋肉(手内筋)がやせて(萎縮)、手を使った細かい動作ができなくなります(巧緻運動障害)。

鷲手変形(かぎ爪変形)

尺骨神経障害が進行すると、手の筋肉がやせてしまい、小指と環指の変形がおきます。

<参考>

【医師が解説】尺骨神経麻痺が後遺症認定されるポイント|交通事故

肘部管症候群の診断

身体所見

ティネルサイン(Tinel like sign)

肘の内側をゴムハンマーなどで軽く叩きます。小指の指先までしびれや痛みが出現するとティネルサイン陽性です。

フローマンサイン(Froment sign)

母指と示指でつまんだ紙を引っ張る際に、母指の第1関節が曲がれば陽性となります。

検査所見

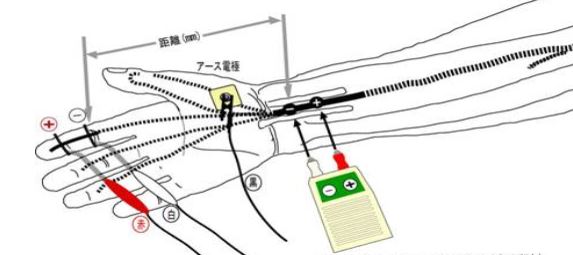

神経伝導速度検査

肘部管をはさんだ尺骨神経の神経伝導速度検査を行います。尺骨神経の伝導スピードが低下していると肘部管症候群が疑われます。

単純X線像(レントゲン検査)

肘を曲げて撮影する尺骨神経溝撮影で、肘部管に骨棘形成をみとめることが多いです。

MRI検査

肘部管内の腫瘍が疑われるものでは、MRI検査が必要です。

肘部管症候群に対する治療

肘部管症候群の保存療法

まず消炎鎮痛剤やビタミンB12製剤などの薬物療法を行います。薬物療法と併用して、肘の運動や仕事での負荷を軽減するように注意します。

しかし、肘部管症候群は一般的には進行性であるため、最終的には手術療法を選択せざるを得ない症例が多いです。

肘部管症候群の手術療法

保存療法が無効の場合や尺骨神経障害が進行する症例では、尺骨神経を圧迫している靱帯を切離します。

靭帯を切離しても尺骨神経の緊張が強い場合は、上腕骨内顆をけずったり、尺骨神経を前方に移動させる手術を行います。

肘部管症候群で想定される後遺障害

手指の神経障害

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

肘部管症候群で手指の痛みやしびれが残ったもので、神経伝導速度検査などで客観的に尺骨神経障害の存在を証明できるものをいいます。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級13号ほど大きな後遺障害を残していないケースでは、14級9号に認定される可能性があります。

指の機能障害

肘部管症候群の末期には、主に手指の動きが悪くなります。代表的な症状は鷲手変形です。

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

機能障害

肘部管症候群そのもので、肘関節の可動域制限を生じることはありません。しかし、交通事故で肘部管症候群をきたす原因は、骨折や打撲後の肘関節周囲異所性骨化です。

これらの傷病が原因となって、肘関節の可動域制限をきたすケースが多いです。肘部管症候群ではなく、元の外傷が機能障害の原因なのです。

10級9号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。上腕骨顆上骨折では手術を施行しても、高度の可動域制限をきたすことが少なくありません。

一方、小児に関しては、ギプス固定などで長期にわたって外固定しても、肘関節の拘縮を残す症例はほとんどありません。

12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。成人の上腕骨顆上骨折では比較的よく見かけます。その理由は、肘関節は比較的拘縮を残しやすい関節だからです。

【弁護士必見】肘部管症候群は後遺障害に認定されにくい

一般的に、肘部管症候群は慢性疾患と見做されています。このため、後遺障害診断書に肘部管症候群という傷病名がつくと、非該当となるケースが多いです。

一方、外傷を契機にして発症する肘部管症候群があります。その代表は上腕骨顆部骨折に続発した肘部管症候群です。

尺骨神経溝の近くにまで骨折線が及んだ上腕骨顆部骨折では、尺骨神経溝が狭くなってしまうケースがあります。

上腕骨顆部骨折による肘関節の症状にばかり注意が向いてしまい、手指のしびれが見落とされているケースもあります。

そのような事案では、尺骨神経の神経伝導速度検査を実施して、上腕骨顆部骨折に肘部管症候群を合併していないかを確認する必要があります。

【併合9級】肘部管症候群の後遺障害認定事例

- 被害者:32歳

- 初回申請:非該当

- 異議申立て:併合9級(機能障害10級6号+神経障害12級13号)

バイク事故で肘関節周囲に挫傷を負いました。骨折などの画像所見で分かる所見が無かったため、初回申請は非該当でした。

ところが、半年後に小指のしびれと手の使いにくさが出現しました。肘関節のレントゲン検査を施行したところ、内側に異所性骨化を認めました。

尺骨神経の神経伝導速度検査を実施すると、著明な尺骨神経の伝導遅延を認めました。

異所性骨化による肘部管症候群と診断して手術を施行したものの、肘関節の可動域制限と小指のしびれが残りました。

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、肘関節の機能障害10級6号および尺骨神経の神経障害12級13号の併合9級が認定されました。

肘部管症候群の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による肘部管症候群の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による肘部管症候群の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

一般的に、尺骨神経の慢性的な圧迫によって生じる肘部管症候群は、外傷との関連性はあまり無いと見做されています。

しかし、上腕骨顆部骨折などの肘関節周囲の骨折に肘部管症候群が続発することもあります。

また、骨折の無い事案でも、外傷性異所性骨化による尺骨神経の圧迫で、肘部管症候群を発症するケースもあります。

肘部管症候群でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。