交通事故で発生する下肢の骨折として、踵骨骨折(しょうこつこっせつ)があります。踵骨骨折は非常に痛みを残しやすい難治性の骨折です。

本記事は、踵骨骨折による後遺症が後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/10/3

Table of Contents

踵骨骨折とは

踵骨とは「かかと」の骨です。足部で最大の骨であり、体重を支える重要な役割を果たしています。

起立・歩行動作では必ず踵骨が地面に接するので、踵骨骨折を受傷すると立ったり歩いたりする時に痛みを抱えることになります。

踵骨骨折の原因

踵骨骨折の90%以上は高所からの転落で受傷します。一方、交通事故で発生する踵骨骨折では、タイヤによる圧挫によって受傷するケースが多いです。

踵骨骨折の症状

踵骨骨折では、骨折線が距骨との関節面に及ぶことがほとんどで、ずれ(転位)を残したまま骨癒合するケースが多いです。

また、踵骨の周囲にはたくさんの腱が走行しており、少しでも踵骨の形状が変化すると痛みの原因になりやすいです。

踵骨は複雑な形状をしているので、すべてを完璧に整復することは困難を極めます。このため、痛みによる歩行障害を残しやすく、治療が難しい骨折のひとつです。

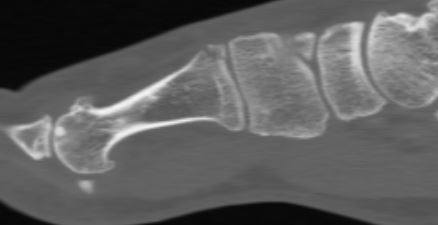

踵骨骨折の診断

レントゲン検査は簡便な検査であり、骨折の初期診断や治療経過の判定に広く用いられています。

CT検査は骨折部を詳細に描出することに加えて、3次元的な評価も可能です。治療戦略を立てるためにも、症状固定時に後遺障害を証明できる所見を見つけ出すときにも、有益な検査となります。

踵骨骨折で考えられる後遺障害等級

踵骨骨折では、神経障害(痛み)を残す可能性が高いです。また、治療経過によっては機能障害(足関節の可動域制限)も残す可能性があります。

神経障害(痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

踵骨骨折では、完全な整復位を獲得することが極めて困難です。このためほとんどの症例で、ある程度の痛みを残します。

踵骨骨折後の痛みの原因とひとつとして、骨のずれ(転位)以外にも骨萎縮が考えられます。そして、踵骨骨折では程度の差こそあれ、骨萎縮は必発です。

機能障害(足関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 足関節が強直したもの |

10級11号 | 足関節の関節可動域が、健側の1/2以下に制限されたもの |

12級7号 | 足関節の関節可動域が、健側の3/4以下に制限されたもの |

踵骨骨折は足関節の可動域に対して直接影響を与える骨折ではありません。しかし長期間の外固定と免荷が必要なので、足関節の可動域制限を残す症例を散見します。

可動域制限の程度により、以下の通り後遺障害等級が認められる可能性があります。足関節の可動域制限の評価は、【背屈+底屈の合計他動可動域】の数値がもちいられることに注意しましょう。

【弁護士必見】踵骨骨折の後遺障害認定ポイント

踵骨骨折の痛みでは骨萎縮の評価も

踵骨骨折の後遺障害等級認定では、画像所見が可動域制限や痛みの原因として医学的矛盾がない事を示す必要があります。

距踵関節(距骨と踵骨の間にある関節)の形態変化がポイントのひとつになるので、単純X線像(レントゲン)とCT検査が後遺障害等級認定のキモとなります。

距踵関節は3つの小さな関節から構成されます。後遺障害の証明のためには、手術で本物の距踵関節を観察したことのある整形外科専門医が、詳細な画像読影を行うことが理想です。

また、免荷期間やリハビリテーションの実施状況、そして骨萎縮の程度によっても、神経障害(痛み)や機能障害(関節の可動域制限)の程度が大きく変化します。

<参考>

【医師が解説】骨萎縮を客観的評価するポイント|CRPS

治療経過、画像所見、リハビリテーションの実施状況等を総合的に判断して、後遺障害等級認定の突破口を開く必要があるでしょう。

高度の痛みなら自動運動の測定値を採用するケースも

踵骨骨折は高度の痛みを残す可能性があることで有名な骨折です。実際、粉砕が高度の骨折事案では、痛みのために踵を十分に接地できないケースを散見します。

このような事案では、他動運動ではなく自動運動で足関節可動域を計測することが、実臨床と照らし合わせても妥当です。

しかし弊社の経験では、自賠責保険は足関節可動域を自動運動で計測することに否定的です。

労災補償障害認定必携では、可動域で自動運動での測定値を採用するべき一例として、関節を可動させると我慢できない程度の痛みが生じるために自動運動では可動できないと判断されるケースが挙げられています。

高度の痛みを有する踵骨骨折では満足に接地できない症例があるため、この状況に該当する可能性があります。このようなケースでは、自動運動での測定値を可動域として主張しても大きな問題はないでしょう。

踵骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による踵骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による踵骨骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

踵骨骨折のよくある質問

踵骨骨折に対する治療

踵骨骨折の保存療法

踵骨骨折の治療の目的は、関節面のずれ(転位)を整復して、形状の変わった踵骨をできるだけ受傷前の状態に戻すことです。

大本法という徒手整復法が世界的にも有名です。大本法で骨折を整復してから、しばらくシーネ固定などで外固定して踵部の免荷を続けます。

踵骨は卵の殻のような状態なので、骨癒合する前に体重をかけるとすぐに潰れてしまうからです。

踵骨骨折の手術療法

大本法で十分に整復できないタイプの踵骨骨折では手術が必要です。踵骨骨折の専用プレートを使用する方法と、スクリューやピンを使用する方法があります。

どちらの術式を選択するのかは、踵骨骨折のタイプによって決まります。いずれの術式であっても、術後はシーネ固定などの外固定は不要ですが、踵部の免荷を続ける必要があります。

術後6週目から部分荷重を開始して少しずつ荷重量を増やしていきます。そして術後12週を目安にして全荷重に移行します。

タバコは骨癒合の大敵

保存療法、手術療法とも、喫煙者は非常に骨癒合が遅れます。また手術療法ではキズがつかない確率が高いです。

私の経験でも、喫煙者のレントゲン写真では驚くほど骨のつきが悪いです。踵骨骨折を受傷した人は、禁煙することを強く推奨します。

踵骨骨折は全治3ヶ月

ズレ(転位)の程度や骨折形態によって異なりますが、踵骨骨折ではおおむね3ヵ月で骨癒合するケースが多いです。

ただし、骨癒合と踵の痛みは別物と考える必要があります。踵骨骨折は、完全な整復位獲得が難しいため、ある程度の痛みが残ります。このため、骨癒合したといっても痛みが無くなるわけではありません。

一方、治療方法にかかわらず、踵骨骨折に骨萎縮は必発です。骨萎縮による痛みは、受傷後1年程度でましになるケースが多いです。

<参考>

【医師が解説】骨萎縮を客観的評価するポイント|CRPS、交通事故

踵骨骨折の運転は3ヶ月

日常診療でよく聞かれる質問のひとつに、踵骨骨折後の運転はいつからできますか? があります。

結論から申し上げると、骨癒合が完了する受傷後3ヵ月がひとつの目安となるでしょう。プレートを用いた手術療法の場合には、もう少し時期が早まるケースが多いです。

踵骨骨折の運動は半年~1年が目安

日常診療でよく聞かれる質問のひとつに、踵骨骨折後の運動はいつからできますか? があります。

骨癒合が完了する受傷後3ヵ月がひとつの目安となるでしょう。ただし、骨が十分な強度を獲得するには、半年から1年かかります。

このため、受傷してから半年から1年間は、踵に衝撃が加わるスポーツを避ける必要があります。

骨癒合の時期は、骨折型によってさまざまです。上記で挙げた期間はあくまでも目安に過ぎません。主治医の指示に従いましょう。

まとめ

踵骨骨折では、画像所見における他覚的所見の有無や踵骨の変形度合いが、後遺障害が等級認定されるための大きなキーポイントとなります。

医証の記載内容や画像所見の評価をご希望の際には、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。