交通事故で発生する肩関節周囲の外傷のひとつに上腕骨近位端骨折があります。上腕骨近位端骨折は、肩の可動域制限や痛みなどの後遺症を残しやすい外傷です。

本記事は、交通事故後の上腕骨近位端骨折で残った後遺症が、後遺障害に認定されるポイントを詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/6/14

Table of Contents

上腕骨近位端骨折とは

上腕骨近位端の解剖

上腕骨とは、肩関節と肘関節の間にある長い骨です。上腕骨近位端は長い上腕骨の体幹に近い部分を指します。上腕骨近位端が他の部位と異なる点は、肩関節の構成体の一部になっていることです。

肩関節は、上腕骨近位端と肩甲骨の関節窩から構成されます。ざっくりしたイメージで言うと、肩関節はお茶碗の中にボールが入っている状態です。お茶碗が肩甲骨の関節窩、ボールが上腕骨近位端に該当します。

肩甲骨の関節窩の中で上腕骨近位端がクルクル回ることで、肩関節が自由に動くイメージです。実際の解剖では、肩甲骨の関節窩と上腕骨近位端の関節部分は柔らかい軟骨で覆われています。

正常の肩関節は非常に精密にできているため、ほとんど摩擦力を発生させずにスムーズに動かせます。

ところが上腕骨近位端骨折を受傷すると、ボール側の精密さが破綻します。このため、上腕骨近位端骨折のためにいろいろな合併症が発生します。

受傷の原因

上腕骨近位端骨折は、転倒や交通事故などで肩を強く打ち付けることで受傷します。若年者は骨質が良好なので、交通事故でもかなり大きな衝撃が加わったときに受傷します。

一方、高齢者は骨粗鬆症を併発しており骨質が不良の方が多いです。このため、高齢者では転倒して手をついただけでも上腕骨近位端骨折を受傷するケースが多いです。

このように同じ上腕骨近位端骨折と言っても、若年者と高齢者では受傷形態が少し異なります。

治療

上腕骨近位端骨折の治療では、保存療法と手術療法に分けられます。骨折のズレ(転位)が小さければ保存治療が選択される場合が多いです。一方、転位が大きければ手術療法が選択されます。

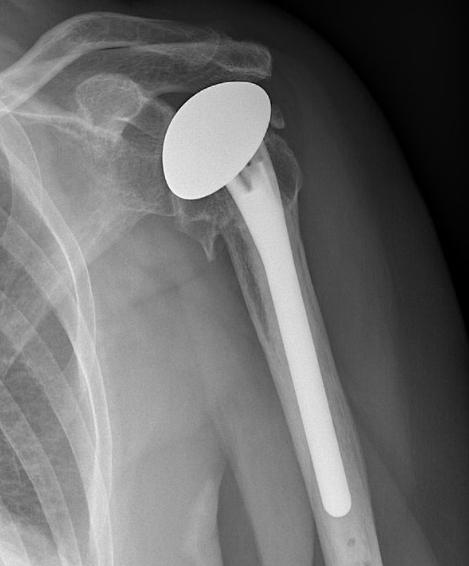

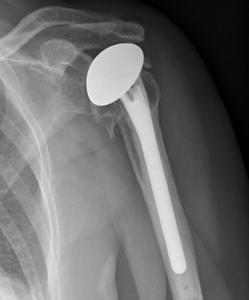

手術療法では、チタン製の髄内釘やプレートなどで骨折をつなげる骨折観血的手術と、骨折部を取り除いて人工関節に置き換える人工骨頭置換術に大別されます。通常の骨折型では、骨折観血的手術が選択されます。

人工骨頭置換術が選択されるのは骨折部の粉砕が強い症例です。このため、人工骨頭置換術が選択される症例はそれほど多くありません。

上腕骨近位端骨折において、人工骨頭置換術は比較的珍しい手術療法といえるでしょう。

上腕骨近位端骨折の後遺症

上腕骨近位端骨折では、以下のような後遺症が残る可能性があります。

- 肩が十分に動かない

- 肩を動かすと痛い

- 肩に力が入らない

- 骨がつかない(偽関節)

- 壊死する(上腕骨頭無腐性壊死)

交通事故で受傷した場合には、これらの後遺症は、自賠責保険から後遺障害に認定される可能性があります。

上腕骨近位端骨折で考えられる後遺障害

機能障害(肩関節の可動域制限)

等級 | 認定基準 |

8級6号 | 上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 人工骨頭置換術が施行されており、かつ肩関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの

8級6号に該当する可能性がある傷病は、上腕骨近位端骨折です。上腕骨近位端骨折では、高い確率で肩関節の可動域制限をきたします。

その理由は、上腕骨近位端骨折は関節内もしくは関節近傍の骨折だからです。一般的に関節内骨折や関節近傍の骨折は、可動域制限を残しやすいと言われています。

臨床的には、人工骨頭置換術後に肩関節の可動域制限を残す症例が多いです。外転90度に満たない症例も珍しくありません。

<参考>

関節可動域制限の評価と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの

- 人工骨頭置換術により人工骨頭を挿入したもの

臨床的には、高齢者や上腕骨近端骨折で骨折部の粉砕が強い人は、肩関節の可動域制限を残しやすいです。

一方、人工骨頭置換術が施行された場合には、肩関節の可動域制限の有無にかかわらず、最低でも10級10号に該当します。

12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

- 肩関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの

比較的軽度の骨のずれ(転位)であっても、肩関節の可動域制限を残す可能性があります。10級10号と同様に、高齢者や骨折の粉砕が強い症例は、肩関節の可動域制限を残しやすいです。

<参考>

肩関節拘縮(拘縮肩)の原因と画像所見|交通事故の後遺障害

神経障害(肩関節の痛み)

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの

骨折部が骨癒合しても、関節の可動域制限と一緒に肩関節の痛みが残存しやすいです。また上腕骨頭の骨折で関節面の不整を残して骨癒合したなど、明らかな痛みの原因を認める症例も散見します。

14級9号: 局部に神経症状を残すもの

12級13号には至らない程度の骨折の変形では、14級9号に認定される症例が多いです。

変形障害(偽関節や変形治癒)

等級 | 認定基準 |

7級9号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

8級8号 | 偽関節を残すもの |

12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

8級8号: 1上肢に偽関節を残すもの

高齢者の上腕骨近位端骨折で保存療法が選択された場合、最終的に骨折部が偽関節になる場合があります。上腕骨近位端骨折は骨幹端部の骨折が多いです。

自賠責保険では、骨幹端部は骨幹部等に分類されます。このため、上腕骨近位端骨折が偽関節になると8級8号に認定される可能性があります。

尚、上腕骨近位端骨折では偽関節になったとしても常に硬性補装具が必要になる症例はほとんどありません。このため、7級9号に認定されることはほとんど無いといえます。

12級8号: 長管骨に変形を残すもの

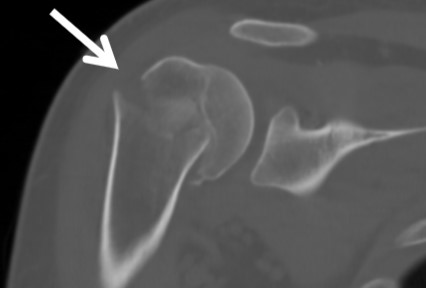

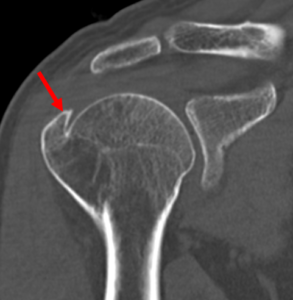

上腕骨大結節が中枢側に大きく転位した症例は比較的良くみられます。一方、上腕骨骨幹部骨折でときどき見かける上腕骨の直径が2/3以下に減少したものは、上腕骨近位端骨折ではほとんど存在しません。

また、上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合したものもほとんど存在しません。

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

上腕骨近位端骨折の後遺障害で争いになりやすいのは、可動域制限が残存するケースです。

後遺障害診断書で肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下や4分3以下に制限されるものであっても、骨折の変形が軽度の事案では非該当になりがちです。

このような事案では、いくら画像所見を示しても後遺障害等級が認定されることはありません。

異議申立てで機能障害が認定されるケースは多くありませんが、治療経過や骨折型から可動域制限が残存した理由を説明した意見書が有効なケースもあります。

<参考>

【日経メディカル】意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?

後遺障害等級の認定事例(10級10号が認定されました)

- 被害者:42歳

- 初回申請:14級9号

- 異議申立て:10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)

コメント

著明な可動域制限を残しているものの、神経障害の14級9号しか認定されませんでした。CTで上腕骨大結節部が約10㎜の転位を残して骨癒合していました。可動域制限の原因となることを主張した意見書を添付して異議申立てしたところ10級10号が認定されました。

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った上腕骨近位端骨折の後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

上腕骨近位端骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

上腕骨近位端骨折で請求できる損害賠償金

上腕骨近位端骨折で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

上腕骨近位端骨折の後遺障害でよくある質問

上腕骨近位端骨折の痛みはいつまで続く?

骨折直後は強い痛みを感じますが、適切な固定と治療により、2~3週間で痛みは和らいできます。

骨癒合には約8~12週間程度必要であり、完全な回復には3~6ヶ月かかることが一般的です。ただし、骨折の状態やリハビリ開始の時期によって、回復期間は異なります。

上腕骨近位端骨折を受傷した時の寝る姿勢は?

上腕骨近位端骨折を受傷したら、寝る時には手をお腹の上に置いて、肩と床面の隙間を埋めるようにタオルを入れると、より快適に眠ることができます。

まとめ

上腕骨近位端骨折によって残存する可能性のある後遺障害を説明しました。機能障害、神経障害、変形障害の3つありますが、最も多いのは肩関節の可動域制限である機能障害です。

しかし、上腕骨近位端骨折で肩関節の可動域制限が残存すれば自動的に10級10号や12級6号に認定されるわけではありません。

骨折のずれ(転位)が少ない場合には、肩関節の可動域制限があっても機能障害が認定されずに非該当となるケースが多いです。

このような事案では、いくら画像所見を示しても後遺障害等級が認定されないため、可動域制限が残存した理由を説明した意見書が必要なケースが多いです。

上腕骨近位端骨折でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。