交通事故で外傷性頚部症候群(むちうち)を負い、痛みやしびれが続いているのに、後遺障害が非該当になるケースは少なくありません。

画像検査で異常が見つからない、通院頻度が十分でない、事故との因果関係が弱いと判断された…。

その理由はさまざまですが、共通して言えるのは「何が不足していたのか」を明確にしない限り、異議申し立てで結果を覆すことは難しい点です。

本記事では、外傷性頚部症候群が後遺障害に認定されない理由を分かりやすく整理して、非該当となった際の具体的な対処法を解説しています。

最終更新日: 2025/11/28

Table of Contents

- 1 外傷性頚部症候群が後遺障害に認定されない理由

- 2 後遺障害認定されなかった場合の対処法

- 3 外傷性頚部症候群の後遺障害認定で弊社ができること

- 4 外傷性頚部症候群が後遺障害認定されないでよくある質問

- 4.1 痛みが続いているのに、なぜ後遺障害が認められないのですか?

- 4.2 MRIやレントゲンで異常が出ないと、もう絶対に認定されないのでしょうか?

- 4.3 医師に「もう治療は打ち切りで良い」と言われたのですが、これが不利になりますか?

- 4.4 事故から時間がたってしまいました。異議申立てはまだ間に合いますか?

- 4.5 後遺障害診断書の書き方が不十分だと言われました。書き直してもらえますか?

- 4.6 別の病院で検査し直せば、等級が認められる可能性はありますか?

- 4.7 保険会社から早く治療を終えるように言われましたが、不利になりますか?

- 4.8 事故前からあった軽い頚椎症(加齢変化)が原因と言われました。素因として不利ですか?

- 4.9 異議申立てで認定される確率はどれくらいありますか?

- 5 まとめ

- 6 関連ページ

- 7 資料・サンプルを無料ダウンロード

外傷性頚部症候群が後遺障害に認定されない理由

医学的所見が不十分

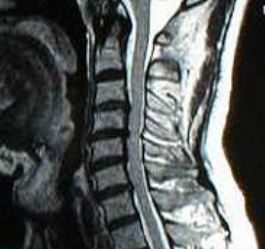

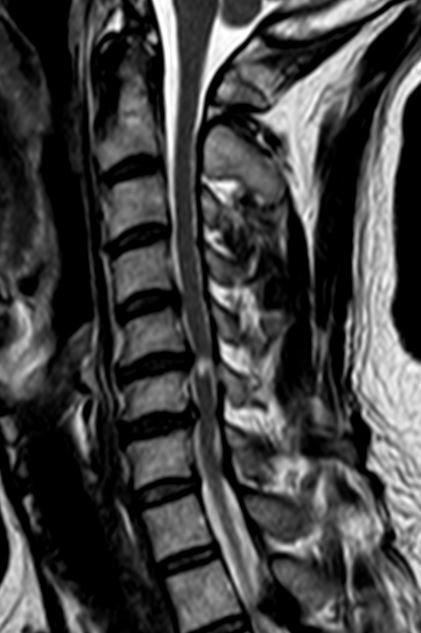

外傷性頚部症候群は骨折を伴わない病態であり、レントゲン検査やMRI検査で明確な外傷性の異常所見が映らないことが多いです。

後遺障害認定では「客観的な医学的証拠」が重視されるため、画像検査で異常が確認できない場合は非該当と判断されやすくなります。

神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)で異常所見が乏しい場合も、症状の証明が困難になります。

通院頻度が少ない

後遺障害認定では「十分な治療を受けても症状が改善しなかった」ことの証明が必要です。

通院頻度が週3日程度を下回ったり、2週間以上通院が途切れると、「症状が軽い」「治療の必要性が低い」と判断されて非該当になりやすいです。

また、整骨院(接骨院)の施術が中心で、整形外科への通院が少ない場合も不利に働きます。

症状固定までの期間が6ヶ月未満

後遺障害が14級9号以上に認定されるには、原則として6ヶ月以上の治療期間が必要とされています。

6ヶ月未満で症状固定になったら、「もう少し治療を続ければ完治した可能性がある」と判断されて、後遺障害が非該当になることがほとんどです。

外傷性頚部症候群で後遺障害認定を目指す場合は、適切な期間、通院を継続することが重要です。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書は、認定審査で最も重視される書類の一つです。後遺障害診断書には「禁忌ワード」があり、記載すると非該当になります。

また、自覚症状や他覚所見の記載が不十分であったり、転帰の表現が不十分だと、後遺障害が非該当になる確率が上昇します。

特に「コリ」「違和感」「だるさ」といった自覚症状では、後遺障害に認定されません。

事故規模が小さい

車両の損傷が軽微な事故の場合、「後遺症が残るほどの衝撃ではなかった」と判断されやすくなります。

ただし、事故規模が小さくても強い症状が持続するケースは実際に存在するため、医学的な証拠を補強することが重要です。

症状が後遺障害の対象ではない

後遺障害に認定されるためには、症状に「常時性」「一貫性」「継続性」が求められます。

「天気が悪いときだけ痛む」「特定の動作をしたときだけしびれる」といった一時的な症状では、後遺障害に該当しません。

また、事故直後からの症状の訴えが途切れている場合や、訴える部位がころころ変わる場合も非該当の原因となります。

後遺障害認定されなかった場合の対処法

非該当になった原因を精査する

まず、自賠責保険から届いた「後遺障害等級認定結果のご連絡」に記載されている非該当理由を詳細に分析することが重要です。

典型的な非該当理由として、以下のようなものがあります。

- 画像上、外傷性の異常所見がない

- 治療経過から将来も回復困難な障害とは捉えがたい

- 自覚症状を裏付ける神経学的所見に乏しい

非該当になった理由を正確に把握することで、どの点を補強すべきかが明確になります。

後遺障害認定基準を満たすための医証を集める

異議申し立てを成功させるには、新たな医学的証拠(医証)の追加が不可欠です。前回と同じ資料だけでは結果が変わる可能性は極めて低いです。

具体的には、新たなMRI検査、神経学的検査の結果、医師意見書、画像鑑定報告書などが有効です。

尚、外傷性頚部症候群が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

<参考>

外傷性頚部症候群の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

異議申し立てする

異議申し立てとは、後遺障害等級に不服がある場合に再審査を求める手続きです。回数に制限はなく、何度でも申し立てることが可能です。

審査期間は、通常2〜4ヶ月程度かかります。異議申し立ての成功率は全国平均で約9〜13%です。

しかし、後遺障害に詳しい専門家が対応すると50%まで高まるケースもあります。弁護士や医療鑑定会社に相談して、より的確に対策しましょう。

外傷性頚部症候群の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へのサービス一覧

弊社では、交通事故で受傷した、外傷性頚部症候群の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

被害者の方への弁護士紹介サービス

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

外傷性頚部症候群が後遺障害認定されないでよくある質問

痛みが続いているのに、なぜ後遺障害が認められないのですか?

外傷性頚部症候群が後遺障害に認定されるには「痛みがある」という自覚症状だけでは不十分です。

医学的に、症状と事故との因果関係が認められて、将来も回復が困難であることを客観的に証明する必要があります。

画像検査や神経学的検査の結果、通院実績、症状の一貫性などが総合的に評価されます。

外傷性頚部症候群による痛みが残存していても、これらの要件を満たさない限り、非該当になります。

MRIやレントゲンで異常が出ないと、もう絶対に認定されないのでしょうか?

MRIやレントゲンなどの画像検査で異常所見が認められなくても、14級9号に認定される可能性はあります。

14級9号は「画像で証明できなくても、症状の一貫性や治療経過から医学的に説明可能であれば認定される」等級です。

通院頻度や症状の連続性、神経学的検査の結果などが総合的に審査されて、後遺障害に認定される可能性があります。

医師に「もう治療は打ち切りで良い」と言われたのですが、これが不利になりますか?

主治医に「治療継続の必要性がない」と判断された場合、それが後遺障害診断書の記載内容に反映されると不利になる可能性があります。

ただし、「治療を打ち切っても良い」という発言は「症状固定」を意味している場合もあります。

症状が残っていれば、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。もし症状固定の時期について疑問があれば、弁護士への相談をお勧めします。

事故から時間がたってしまいました。異議申立てはまだ間に合いますか?

異議申し立てには明確な期限は設けられておらず、何度でも異議申し立てを行うことが可能です。

ただし、損害賠償請求権には時効があり、症状固定日の翌日から3年(または5年)とされています。

時間が経つほど医療記録の入手が困難になるため、できるだけ早期に対応することが重要です。

後遺障害診断書の書き方が不十分だと言われました。書き直してもらえますか?

後遺障害診断書の修正や書き直しは、主治医の判断次第ですが、応じてもらえるケースが多いです。

自覚症状欄の追記や検査結果の追加など、正当な理由があれば修正を依頼できます。

修正を依頼する際は、「後遺障害認定のために必要な事項を追記してほしい」と具体的にお願いすることがポイントです。

別の病院で検査し直せば、等級が認められる可能性はありますか?

別の病院でMRI検査などを受け直すことで、新たな画像所見が見つかり、後遺障害認定につながる可能性はあります。

ただし、転院直後に後遺障害診断書を作成しても、治療経過を十分に把握していない医師の診断書は信用力が低いと判断されるリスクがあります。

転院する場合は、一定期間の通院実績を作ってから後遺障害診断書作成を依頼するのが望ましいです。

保険会社から早く治療を終えるように言われましたが、不利になりますか?

保険会社からの治療費打ち切りの打診に従う必要はありません。症状固定は医師が判断するものであり、保険会社が決めるものではありません。

まだ痛みが残っており、医師も治療継続の必要性を認めている場合は、保険会社に治療継続の意向を伝えましょう。

尚、自己判断で早期に治療を打ち切ると、後遺障害認定で不利になる可能性があります。

事故前からあった軽い頚椎症(加齢変化)が原因と言われました。素因として不利ですか?

年齢相応の加齢による変化(変性所見)は、原則として「素因減額」の対象にはなりません。

ただし、事故前から明らかな既往症(頚椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など)があった場合は、賠償金が減額される可能性があります。

異議申立てで認定される確率はどれくらいありますか?

2021年度の統計では、異議申し立ての成功率は、全国平均で約9〜13%と言われています。

決して高い数字ではありませんが、後遺障害に詳しい弁護士や専門家が対応した場合、成功率は50%程度まで高まるケースもあります。

異議申し立て成功の鍵は、非該当理由を的確に分析して、不足していた医学的証拠を適切に補強することです。

やみくもに異議申し立てをしても結果は変わらないため、専門家への相談が重要です。

まとめ

外傷性頚部症候群が後遺障害に認定されない原因として、医学的所見の乏しさ、通院頻度不足、治療期間の短さなどがあります。

画像検査で異常が確認できなかったり、神経学的所見が弱いと客観的証拠が不足して、非該当になりやすいです。

通院が途切れたり整骨院中心の通院だと「治療の必要性が低い」とみなされます。また、後遺障害診断書の記載が不十分な場合も認定は困難です。

非該当となった場合は、まず理由を精査して、MRIや神経学的検査、医師意見書など新たな医証を集めて異議申立てを行うことが重要です。

外傷性頚部症候群の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。