むちうちは、交通事故やスポーツなどの衝撃によって首にダメージを受ける怪我であり、多くの人が経験するものです。

むちうちの症状が現れたら、適切な治療と通院が必要ですが、どのくらいの期間通院すればよいのか悩む方も多いでしょう。

本記事では、むちうちの通院期間の平均や一般的な目安、症状の重さに応じた通院期間、通院をやめるタイミングについて解説しています。

さらに、通院期間と慰謝料の関係や、通院を勝手に途中でやめることのデメリットについても説明しています。

最終更新日: 2024/12/31

Table of Contents

むちうちの通院期間の平均は

平均的な通院期間の目安

むちうちの治療期間は、一般的に3ヵ月程度が目安とされています。研究データによれば、約90%の患者が3ヵ月以内に完治していると報告されています。

ただし、個人差があり、症状の程度や治療内容によっては6ヵ月以上かかる場合もあります。適切な治療を継続して、医師の指示に従うことが重要です。

通院期間が長引く場合の要因

むちうちの通院期間が長引く主な要因として、以下が挙げられます。

1. 症状の重症度

神経根症状や脊髄損傷を伴うと、治療期間が延びる傾向があります。

2. 治療の遅れ

早期に適切な治療を開始しないと、症状が慢性化しやすくなります。

3. 個人差

患者の年齢や体質、生活習慣なども回復期間に影響を与えます。

症状の重さと通院期間の関係

むちうちの症状は軽度から重度までさまざまで、症状の重さに応じて通院期間も変動します。

軽度の頚椎捻挫であれば、1〜2ヵ月の通院で完治することが多いですが、神経症状を伴う重度のケースでは、6ヵ月以上の長期的な治療が必要となる場合もあります。

むちうちの通院期間の目安

打撲の通院期間の目安

打撲の場合、一般的には1〜2週間程度の通院で症状が改善することが多いです。しかし、打撲の程度や部位によっては、治療期間が延びることもあります。

むちうちの通院期間の目安

むちうちの通院期間は、一般的に1〜3ヵ月程度とされています。症状が軽度であれば1〜2ヵ月で完治することもありますが、重度の場合や神経症状を伴う場合は、6ヵ月以上の治療が必要となることもあります。

骨折の通院期間の目安

骨折の場合、一般的には6〜10週間程度で骨が癒合しますが、完全な機能回復には3〜6ヵ月のリハビリテーションが必要となるケースが多いです。

骨折の部位や程度、患者の年齢や健康状態によっても治療期間は変動します。

むちうちの通院はいつまで続ける?

通院終了は完治もしくは症状固定時

むちうちの通院は、症状が完全に治癒した「完治」または、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」の時点で終了するのが一般的です。

症状固定と判断されたら後遺症の有無を評価して、必要に応じて後遺障害の申請を検討します。

完治や症状固定の判断は医師が行う

完治や症状固定の判断は、専門的な知識と経験を持つ医師が行います。自己判断で通院をやめることは避け、医師の診断と指示に従うことが重要です。

適切な時期に通院を終了することで、後遺症のリスクを減らし、後遺障害認定を受けるための手続きも円滑に進められます。

【日経メディカル】医師の影響力が大きい「症状固定」の判断時期

むちうちの通院期間と慰謝料の関係

むちうちの通院日数・期間の数え方

むちうちの慰謝料算定において、通院期間は重要な要素となります。一般的に、通院期間は初診日から最終診察日までの日数で計算されますが、実際に通院した日数や頻度も考慮されます。

保険会社や裁判所の基準により、通院日数の数え方や評価方法が異なります。

通院期間が長くなると慰謝料は増える?

むちうちの通院期間は、慰謝料に大きな影響を与えます。通院期間が長くなるほど、一般的に慰謝料の金額も高くなります。具体的な例は以下のごとくです。

通院1ヵ月の場合

- 弁護士基準:190,000円

- 任意保険基準:126,000円

- 自賠責基準:68,800円

通院3ヵ月の場合

- 弁護士基準:530,000円

- 任意保険基準:378,000円

- 自賠責基準:206,400円

通院6ヵ月の場合

- 弁護士基準:890,000円

- 任意保険基準:643,000円

- 自賠責基準:412,800円

これらの数字から、通院期間が長くなるにつれて慰謝料が増加していることが分かります。ただし、同じ通院期間でも、通院日数が極端に少ない場合は慰謝料の額が激減する可能性があります。

また、通院期間は後遺障害の認定にも影響を与える可能性があります。通院期間が短すぎると、後遺障害(特に局部の神経症状としての後遺障害)が認定されにくくなる傾向があります。

重要なのは、適切な治療を受けながら、必要以上に通院を長引かせないことです。症状固定前に通院をやめてしまったり、逆に必要以上に通いすぎたりすると、適正な慰謝料を受け取れなくなる可能性があります。

<参考>

【日経メディカル】むち打ちの通院、毎日でも2日に1回でも賠償金は同額

むちうちの通院を勝手にやめるデメリット

後遺障害に認定されにくい

自己判断で通院を中止すると、後遺症が残っても通院日数が少ないため、後遺障害に認定されにくいです。

慰謝料を満額もらえない

通院を自己判断でやめると、治療の継続性が途切れて、保険会社から治療の必要性を疑われる可能性があります。その結果、慰謝料や治療費の支払いが減額されたり、打ち切られたりするリスクがあります。

適切な慰謝料を受け取るためにも、医師の指導のもとで治療を継続し、通院記録をしっかりと残すことが大切です。

むちうちの後遺障害認定ポイント

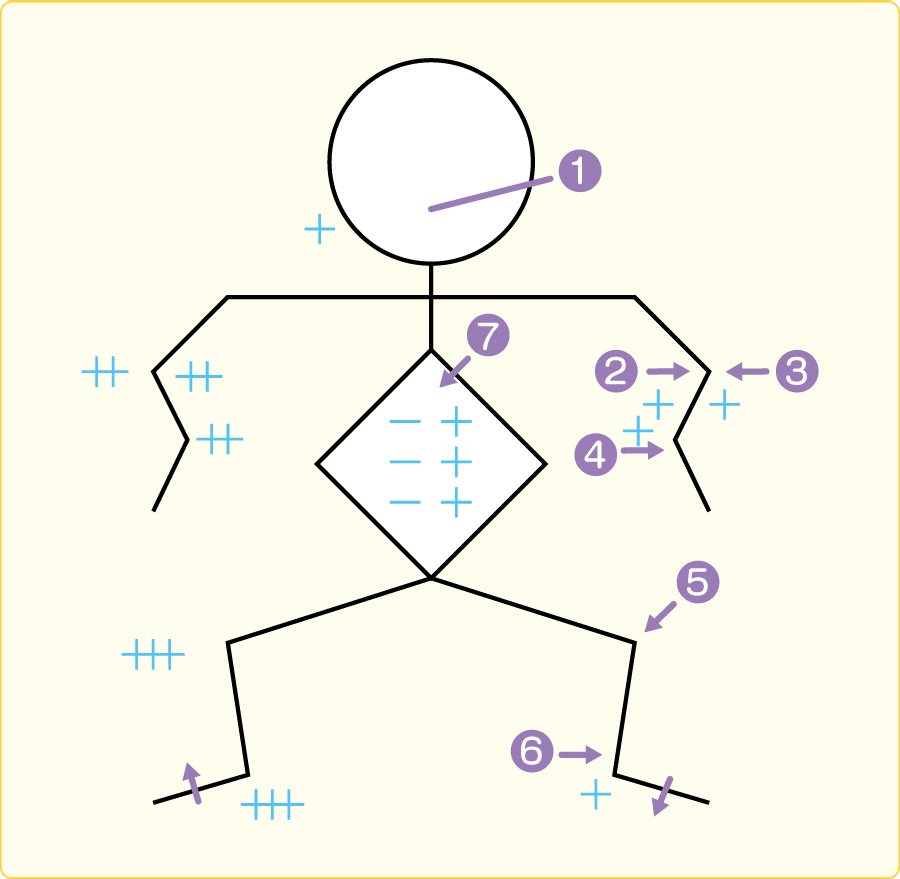

むちうちの後遺症が後遺障害として認定されるためには、たくさんのチェックポイントをクリアする必要があります。

むちうちが後遺障害に認定される具体的なポイントを詳しく知りたい方は、コラム記事 1 およびコラム記事 2 を参照いただければ幸いです。

<参考>

むちうちの後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、むちうちによる後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

むちうちの後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

むちうちの通院機関でよくある質問

むちうちの通院頻度はどのくらいですか?

むちうちの治療における通院頻度は、一般的に週2~3回(1ヵ月で約10日程度)が目安とされています。通院頻度が少なすぎると、保険会社から症状が軽いと判断され、治療費の打ち切りや慰謝料の減額につながる可能性があります。

一方、過度な通院も不適切と見なされることがあるため、医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが重要です。

<参考>

むちうちは何回通院しますか?

通院回数は個々の症状や治療経過によって異なりますが、むちうちの治療期間は一般的に3~6ヵ月程度とされています。

この期間中、週2~3回の通院を続けると、総通院回数は約24~72回となります。ただし、症状の程度や回復状況により必要な通院回数は変動するため、医師と相談しながら治療計画を立てることが大切です。

事故で5日以上通院したら保険はおりますか?

交通事故によるケガで5日以上通院した場合、自身が加入している保険の種類や契約内容によっては、入通院定額給付金や見舞金が支払われることがあります。

例えば、人身傷害保険において、入通院日数が5日以上となった場合、10万円の定額給付金が支払われるケースがあります。

ただし、保険契約の内容や特約によって異なるため、具体的な補償内容についてはご自身の保険証券や保険会社に確認することをおすすめします。

まとめ

むちうちの治療期間は通常3ヵ月程度です。約90%の患者が3ヵ月以内に完治しますが、症状や治療内容により6ヵ月以上かかる場合もあります。

症状の重症度、治療の遅れ、個人差が通院期間に影響します。軽度の頚椎捻挫は1〜2ヵ月で治りますが、重度の場合は6ヵ月以上かかることもあります。通院は症状が完治または症状固定するまで続け、医師が判断します。

通院期間が慰謝料に影響し、長くなるほど増加する傾向がありますが、自己判断で通院をやめると後遺障害認定や慰謝料に不利になることがあります。

むちうちの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。