交通事故でよく見かける手の骨折のひとつに中手骨骨折があります。中手骨骨折は手の甲の骨折です。中手骨が骨折すると、さまざまな後遺症を残す可能性があります。

本記事は、中手骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

中手骨骨折は手の甲の骨折

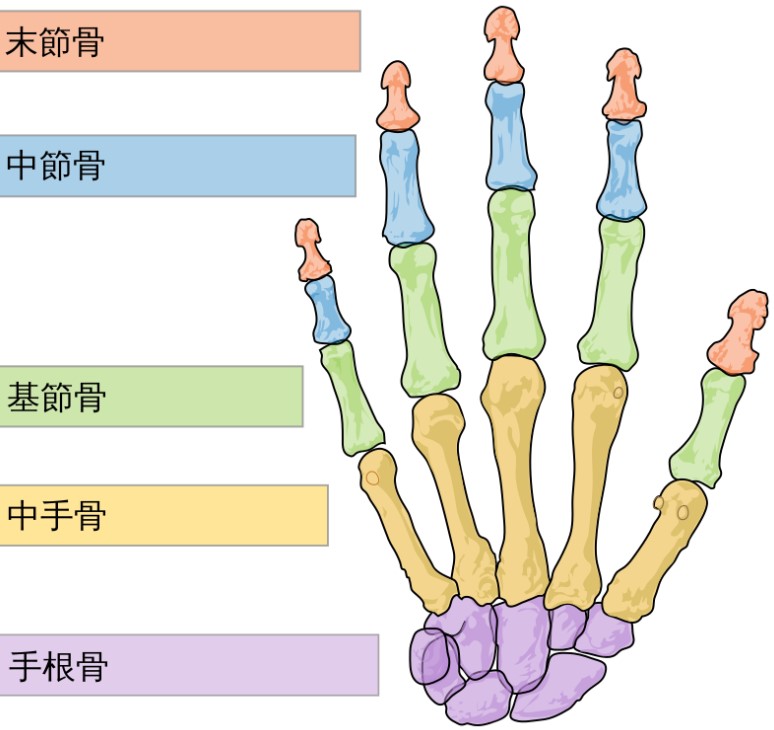

中手骨とは

中手骨とは手の甲にある骨で、5本の指それぞれの付け根に存在する細長い骨です。

Wikipediaの指骨から転載

中手骨骨折の種類

中手骨骨幹部骨折

中手骨骨折の中で最も多い骨折です。中手骨骨幹部骨折は、手の甲への直達外力で受傷する可能性があります。

中手骨骨幹部骨折は、ずれる(転位する)可能性があるので、プレート固定や経皮的骨接合術などの手術療法が選択されるケースが多いです。

一方、中手骨骨幹部骨折は指の外傷ではないにもかかわらず、中手骨の表面を走行する伸筋腱と癒着する症例が多いため、指の可動域制限を残しやすいです。

中手骨頚部骨折(ボクサー骨折を含む)

手を握った状態で壁などの固いものにぶつけると、中手骨頚部骨折を受傷する可能性があります。ハードパンチするボクサーに多いため、ボクサー骨折とも呼ばれています。

MP関節に近い骨折なので、受傷早期から可動域訓練を実施しても、MP関節の可動域制限を残す可能性が高い骨折です。

ベネット脱臼骨折(母指CM関節脱臼骨折)、ローランド骨折

一般的には、ボクシングでパンチしたときやボールが当たって、母指の先端から軸方向の力が加わって受傷します。

交通事故でも、バイクや自転車で転倒した際に、ベネット骨折を受傷するケースが多いです。

ローランド骨折は、関節面の粉砕がベネット骨折よりも高度なタイプの母指CM関節脱臼骨折です。

ベネット脱臼骨折やローランド骨折は後遺症を残しやすい骨折で、母指CM関節の神経障害(痛み)に該当する可能性があります。

中手骨骨折の診断

レントゲン検査

通常、中手骨骨折はレントゲン検査だけで診断できます。しかし、中手骨頚部骨折でズレ(転位)の小さな骨折では骨折が分かりにくい症例を散見します。このようなケースでは、健側のレントゲン検査も必要です。

CT検査

ベネット脱臼骨折(母指CM関節脱臼骨折)などの関節内骨折では、CTによる関節面の評価が必要なケースが多いです。

レントゲン検査だけでも診断はできますが、関節内骨折の治療方針決定のためにはCT検査が必要です。CT検査は、後遺障害認定の際にも有力な医証となります。

MRI検査は不要

中手骨骨折ではMRI検査は不要です。中手骨骨折でMRI検査が施行されるケースはほとんどありません。

中手骨骨折の症状

中手骨骨折を受傷すると、骨折部の痛み、腫れ、変形を発症します。痛みのために指を動かせないケースも少なくありません。

中手骨骨折の治療

中手骨骨折の保存療法

ずれ(転位)の少ない中手骨骨折では、シーネ固定などで保存的に治療されるケースが多いです。

中手骨骨折の手術療法

中手骨骨折の手術療法には、プレート固定と経皮的骨接合術があります。プレート固定の方が強固に固定されますが手術侵襲は大きいです。

中手骨骨折で考えられる後遺障害

中手骨骨折では、手の甲の痛み(神経障害)や、指の可動域制限(機能障害)に該当する可能性があります。

中手骨骨折で痛みが残ることは理解しやすいですが、指の可動域制限とは無関係に思えます。

しかし実臨床では、中手骨が骨折すると伸筋腱が癒着してしまい、指の可動域制限(機能障害)を残す事案が多いです。

例えば、第3中手骨骨幹部骨折では中指(第3指)の可動域制限を残す症例が多いですが、隣の示指(第2指)や環指(第4指)の可動域制限を残すこともあります。

意外にも、手の甲の中手骨骨幹部骨折では、指の機能障害として後遺障害が認定される可能性があるのです。

手指の機能障害

7級7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

親指はDIP関節(第1関節)、その他の指ならPIP関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです。

8級4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

親指のDIP関節(第1関節)、その他の指ならPIP関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです

9級13号:1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

親指のDIP関節(第1関節)、その他の指ならPIP関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです

10級7号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

親指のDIP関節(第1関節)もしくはMP関節、その他の指ならPIP関節(第2関節)もしくはMP関節に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです

12級10号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

ひとさし指、なか指又はくすり指のPIP関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです

13級6号:1手のこ指の用を廃したもの

こ指のPIP関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものです。著しい運動障害とは、関節の可動範囲が健側の1/2以下になることです

手指の神経障害

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

画像所見から、骨折部の痛みを証明できるものです。著明な変形や偽関節の所見があれば、認定される可能性があります。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

手の甲の痛みの原因を明確に証明できないものの、治療経過や画像所見から痛みの存在が疑わしい事案が認定される可能性があります

【弁護士必見】中手骨骨折の後遺障害認定ポイント

中手骨骨折は指の可動域制限を併発しやすい

中手骨骨幹部骨折は指の外傷ではないのに、中手骨の表面を走行する伸筋腱と癒着する症例が多いため、指の可動域制限を残しやすいです。さらに、隣接する指の機能障害が残る可能性もあります。

例えば、第3中手骨骨幹部骨折では中指(第3指)の可動域制限を残す症例が多いですが、隣の示指(第2指)や環指(第4指)の可動域制限を残すことがあります。

その理由は、中手骨骨折を受傷すると骨折部から出血しますが、この出血が治る過程で隣の伸筋腱まで癒着してしまうからです。実臨床では全く違和感無く受け入れられている概念です。

しかし、残念ながら自賠責保険では、中手骨骨折にもかかわらず、後遺障害に認定されない事案が多発しています。

中手骨骨折に対するシーネ固定も機能障害の原因になる

中手骨骨折では、指まで含めたシーネ固定を施行するケースが多いです。このため、ほとんど変形なく骨癒合しても、指の関節が拘縮して可動域制限を残しやすいです。

実臨床では、伸筋腱の癒着以外にも、シーネ固定による関節拘縮で指の可動域制限(機能障害)を残す事案が多いです。

自賠責保険では、指の機能障害として後遺障害に認定される可能性はありますが、ほとんど非該当になっているのが実情です。

このような事案では、手外科医師による医師意見書が有効であるケースが多いです。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

事故による中手骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による中手骨骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による中手骨骨折の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

中手骨骨折は手の甲の骨折で、交通事故でよく受傷するケガの1つです。中手骨が骨折すると、痛みだけではなく指の可動域制限を残す可能性があります。

中手骨骨折は指の機能障害として後遺障害に認定される可能性がありますが、ほとんど非該当になっているのが実情です。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。