交通事故で発生する頚部から肩関節周囲の外傷のひとつに、胸郭出口症候群があります。

自賠責保険では、胸郭出口症候群が後遺障害認定される可能性は極めて低いため、争いになりやすい外傷です。

本記事は、胸郭出口症候群の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2024/9/8

Table of Contents

胸郭出口症候群とは

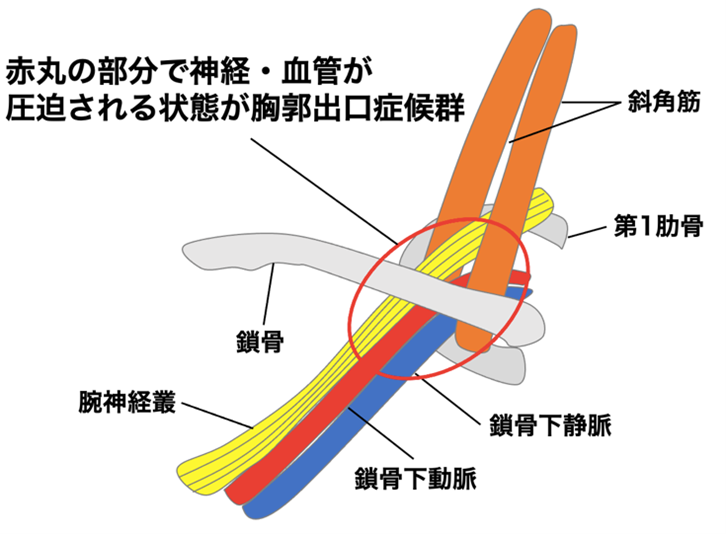

胸郭出口症候群とは、首と肩の間を通る血管や神経が圧迫されたり、引っ張られたりすることにより起こる血流障害や神経障害のことをいいます。

首から肩の間には、肩や腕、手などの運動や感覚にかかわる血管や神経があり、頚部の筋肉(斜角筋)の間、第1肋骨と鎖骨の間といった狭い場所を通過するため、圧迫を受けやすく、肩や腕、手などに症状があらわれることがあります。

交通事故での胸郭出口症候群の受傷機序

胸郭出口症候群は、基本的に神経の圧迫もしくは絞扼の障害によって発症するとされており、交通外傷のみが原因となり胸郭出口症候群が起きる可能性は低いと考えます。

しかし、神経の圧迫や絞扼がある程度存在しているにもかかわらず無症状だった場合、交通事故での頸部や肩関節周囲の外傷がきっかけになって、胸郭出口症候群を発症することがあります。

胸郭出口症候群の症状

主な症状は、上肢のしびれ、だるさ、冷感などが多く、頚部や肩の痛みや重たい感じもあります。

上肢を挙上することで症状が誘発されることが多いですが、下垂して上肢が牽引されると症状が出ることもあります。

また首の付け根の鎖骨の上のあたりに痛みや嫌な感じ、詰まる感じがすることもあります。

初期の場合には上肢挙上時のみに症状が出ますが、進行すると安静時にも症状が出ることがあります。

胸郭出口症候群の診断

誘発テスト

モーレーテスト(Morley test)

鎖骨のくぼみ部分を指で圧迫し、腕に痛みやしびれが生じるかどうかをみます。左右差を比べることも大切です。

ライトテスト(Wright test)

肩を挙上し、胸を大きく張り、肘を90度に曲げた状態で、橈骨静脈の脈が弱くなるかどうかをみます。

エデンテスト(Eden test)

胸を張った上で両肩を後下方に引っ張った状態で、撓骨動脈の脈が弱くなるかどうかをみます。

画像検査

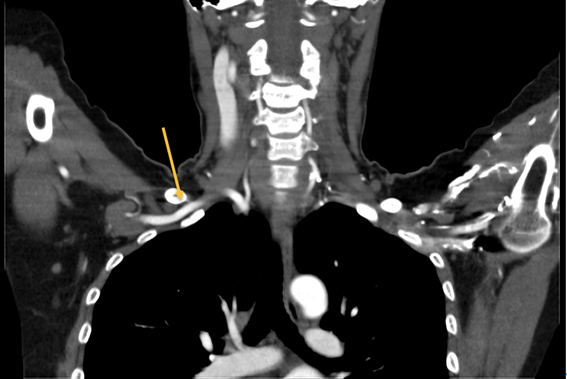

造影CT検査

画像診断では、超音波を用いたり、造影CTを用いたりすることで血管の圧迫や骨の奇形、鎖骨と第1肋骨の間の隙間の狭さを評価します。

上肢挙上位での造影CT(正常像)

血管の圧迫がある場合には、鎖骨の下(矢印の位置)に血管のへこみがみられます。

神経伝導速度検査

神経伝導速度検査で神経の内部を電気刺激が走る速さを左右で比較することで、胸郭出口症候群の補助診断とします。

<参考>

【医師が解説】神経伝導速度検査は万能ではない|交通事故

胸郭出口症候群に対する治療

胸郭出口症候群の保存療法

姿勢や日常生活動作の改善、肩甲骨周囲の筋のストレッチなどのリハビリテーションを行い、症状が強い場合には、薬物療法や神経ブロックを行うこともあります。

胸郭出口症候群の手術療法

保存療法を行っても症状が改善しない、症状が強い、血管が圧迫されていて血管内に血栓が生じているなどの場合に手術療法を行います。

手術は第1肋骨や血管神経周囲の筋肉(斜角筋)を切除することが多く、最近では内視鏡を併用した手術も行われます。

胸郭出口症候群で考えられる後遺症

神経への影響に起因する神経症状の一種として、12級13号もしくは14級9号の等級で後遺障害認定がなされる可能性があります。しかし、後遺障害に認定される可能性は高くありません。

神経障害

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

造影CTや手術の所見から胸郭出口症候群が明らかである事案では、12級13号に認定されるケースもあります。

14級9号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

12級13号には至らない程度の損傷では、14級9号に認定される事案があります。

【弁護士必見】胸郭出口症候群の後遺障害認定可能性は極めて低い

胸郭出口症候群は、自賠責保険では外傷性とみなされていない傷病です。このため、胸郭出口症候群が後遺障害に認定される可能性は極めて低いです。

訴訟を提起すれば、胸郭出口症候群が12級13号や14級9号に認定される可能性もゼロではありません。

しかし基本的には自賠責保険の判断が尊重されるため、訴訟においても胸郭出口症候群が後遺障害に認定される可能性は極めて低いと考えます。

実務的には、胸郭出口症候群にこだわらずに、他の傷病での後遺障害等級認定を模索する方が得策な事案が多いです。

胸郭出口症候群の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による胸郭出口症候群の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故による胸郭出口症候群の後遺症でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

まとめ

胸郭出口症候群は、首と肩の間を通る血管や神経が圧迫されたり、引っ張られたりすることにより起こる血流障害や神経障害です。

胸郭出口症候群は外傷性とはみなされないため、自賠責保険で後遺障害等級認定される可能性は極めて低くなっています。

訴訟提起でも後遺障害等級認定の可能性は低いため、他の傷病での後遺障害等級認定を模索することをおすすめします。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。