交通事故で発生する体幹の外傷のひとつに肋骨骨折があります。肋骨骨折は極めて受傷しやすい外傷です。

本記事は、肋骨骨折の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2025/2/27

Table of Contents

肋骨骨折とは

肋骨は胸部を取り囲む骨

肋骨とは、胸部を取り囲む骨です。背中側の胸椎からみぞおちの上にある胸骨までを取り囲むようにして、左右それぞれ12本ずつあります。この胸部を取り囲む肋骨の骨折が肋骨骨折です。

肋骨は胸郭の外張りをしており、内部にある肺や心臓を保護しています。下の方の肋骨では、前方が軟骨成分なので単純X線像(レントゲン)では映らないことが多いです。

交通事故での肋骨骨折の受傷機序

肋骨骨折は、胸部の外傷で最も多いです。肋骨骨折は転倒などによって胸部を打撲して発生するケースが多いですが、激しい咳などでも骨折することがあります。

一方、交通事故では圧倒的に胸部に大きな外力が加わって受傷します。ハンドルなどで胸部を強打すると、肋骨骨折にとどまらずに、肺や心臓まで受傷することさえあります。

肋骨骨折の症状

骨折した部位に痛みと圧痛があります。深呼吸したり咳をすると骨折した部位に激痛が走ります。また体を捻ったり肩を動かすだけでも痛みが出るケースが多いです。

肋骨骨折に対する治療

肋骨骨折で手術が行われることは稀で、ほとんどの事案では保存治療が選択されます。バストバンドというコルセットのような固定帯で骨折部を圧迫固定します。

3週間ほどすると肋骨骨折による痛みは軽快するので、それまでの間は鎮痛剤を適宜服用しながら、基本的にはバストバンドで除痛を図ります。

肋骨骨折が「ずれてくっつく」とどうなる?

日常生活で大きく困ることはありません。瘦せ型の人では骨折部が膨らんでいることを確認できますが、痛みを残すケースはそれほど多くありません。

しかし、後述するように後遺障害のうち変形障害に該当する可能性があります。

肋骨骨折の合併症

肋骨は胸郭の外張りをしている骨なので、肋骨骨折には肺などの内臓損傷を合併するケースが珍しくありません。

肺の損傷には、肺に穴が開いて肺がしぼんでしまう気胸という傷病があります。軽度の気胸は自然に治癒しますが、高度にしぼむと胸郭にチューブを挿入して脱気する必要があります。

肺以外では、左下の側胸部を強打した際に脾臓を損傷するケースがあります。脾臓損傷は比較的見逃されやすいので注意が必要です。

肋骨骨折の診断

レントゲン検査が基本

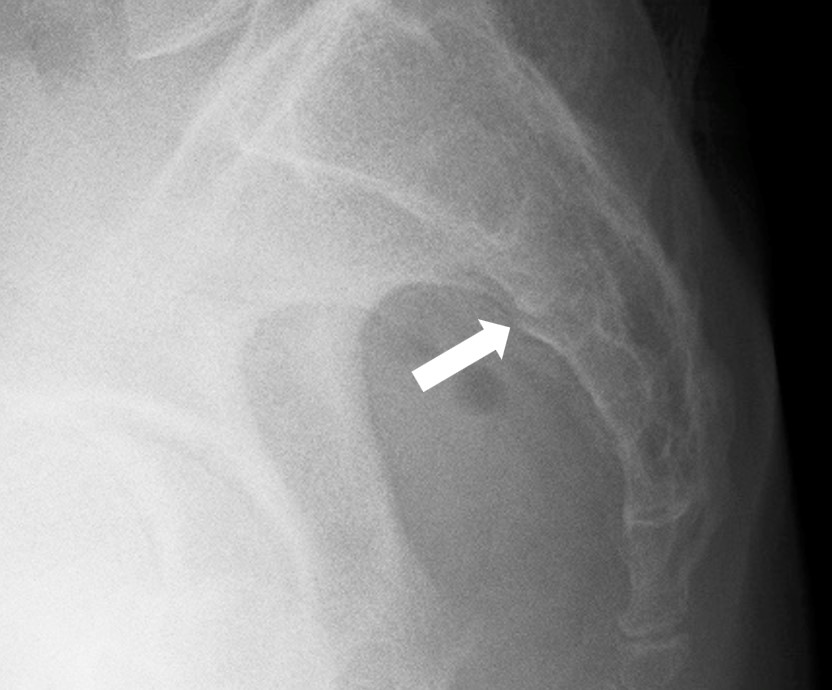

肋骨骨折の診断は、胸部を触診して圧痛のある部位にマーカーを貼り、レントゲン検査を施行して骨折の有無を確認します。

CT検査は偽関節の評価に有用

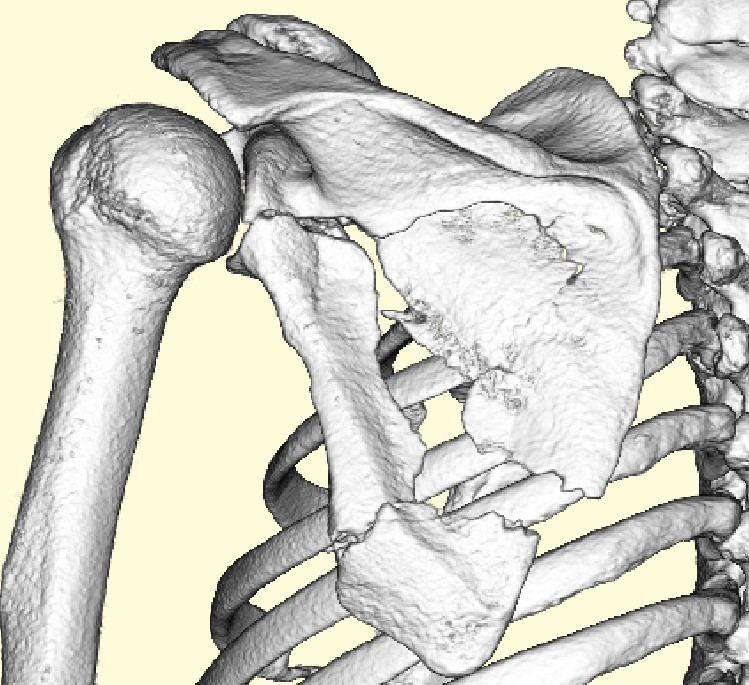

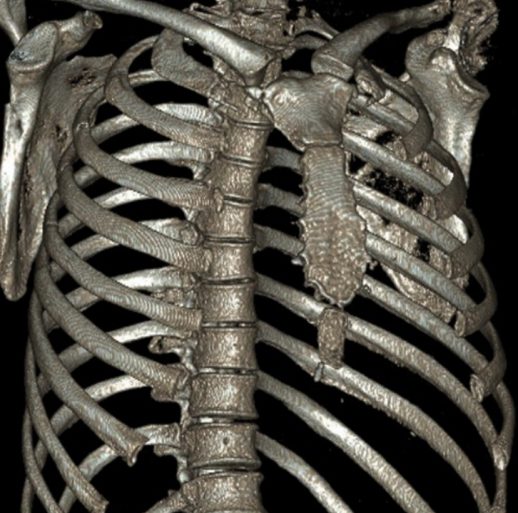

交通事故で多発外傷のケースでは、病院に搬送時に全身CTの一環として胸部CTを施行することも多いです。3D-CTに再構成すると、骨折部を診断しやすくなります。

また、肋骨は薄い骨なので、骨癒合したか否かを判断し辛い事案があります。そのような場合には、CT検査で骨癒合状態を確認できるケースが多いです。

超音波検査は自賠責保険では重要視されない

最近では超音波検査で肋骨骨折を診断するケースも多いです。簡便で良い検査ですが、交通事故実務ではやや客観性に乏しいという欠点があります。

肋骨骨折で考えられる後遺障害

変形障害

12級5号:ろく骨に著しい変形を残すもの

肋骨骨折で変形障害が認定されるためには、裸になった時に胸郭の変形が明らかである必要があります。

神経障害

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

単純X線像(レントゲン)やCTなどの画像診検査で骨折が明らかな事案では12級13号が認定されるケースもあります。

14級9号:局部に頑固な神経症状を残すもの

1か所程度の骨折では、単純X線像(レントゲン)やCTなどの画像診検査で骨折が認められても、14級9号認定にとどまる事案が多いです。

肋骨骨折の変わり種として、弊社では多発肋骨骨折に併発した肩関節周囲炎で14級9号に認定された事案の経験があります。

機能障害(肩関節の可動域制限)

実臨床では、多発肋骨骨折には肩関節拘縮を併発しやすいです。肋骨骨折で肩関節拘縮を併発するのは、肩甲胸郭関節障害が発生するからです。

弊社では未だ経験がありませんが、理論上は10級10号や12級6号に認定される可能性も存在すると考えています。

<参考>

【医師が解説】肩関節拘縮(拘縮肩)の原因と画像所見|交通事故

呼吸器障害

肋骨骨折単独で呼吸器の機能障害を来すケースは稀ですが、肺挫傷などで肺実質に広範な損傷が及んだ場合には、呼吸器の障害に該当する可能性があります。

しかし、肺挫傷が存在すれば、必ず呼吸器障害が残るわけではありません。むしろ、ほとんどの肺挫傷は後遺障害に認定されないと言ってよいでしょう。

<参考>

【日経メディカル】胸腹部臓器損傷は緊急手術しても後遺障害認定されにくい

【医師が解説】肺挫傷の後遺症と治るまでの期間|交通事故の後遺障害

【医師が解説】内臓破裂の後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

【弁護士必見】肋骨骨折の後遺障害認定ポイント

肋骨骨折では変形障害のハードルは高い

肋骨骨折で変形障害が認定される事案はあまりありません。何故なら、どれほどたくさん肋骨を骨折しても、裸体になった時に胸郭が変形することは珍しいからです。

唯一の例外は肋骨多発骨折の重傷例であるフレイルチェスト(Flail Chest)でしょう。フレイルチェストでは呼吸状態が悪くなるので、人工呼吸管理をせざるを得ないケースが多いです。

ただし、フレイルチェストで長期にわたって人工呼吸管理すると肩関節拘縮を併発するため、8級6号、10級10号、12級6号などの肩関節機能障害が問題になるケースが多いです。

肋骨骨折では神経障害(骨折部の痛み)が現実的

肋骨骨折で現実的な後遺障害等級は神経障害の14級9号です。単純X線像(レントゲン)やCTなどの画像検査で骨折が認められても、1か所程度の骨折では12級13号が認定されるケースはあまり見かけません。

その理由は、肋骨が偽関節になっても大きな痛みを残すケースが少ないからです。確かに偽関節部の轢音は気持ち悪いですが、痛みはあまり出ないようです。

後遺障害等級認定のためには、単純X線像(レントゲン)やCTなどの画像検査で骨折を証明する必要があります。技術的には、いかにして骨折の存在をビジュアル的にアピールするかがポイントになります。

弊社では、肋骨骨折、胸骨骨折、胸鎖関節脱臼で異議申立てを行い後遺障害等級が認定された事例が多数ありますが、いずれの事案もビジュアル面を考慮した画像鑑定報告書が鍵となりました。

<参考>

【弊社ホームページ】画像鑑定説明サイト

【医師が解説】画像鑑定が交通事故の後遺症認定で効果的な理由

多発肋骨骨折は肩関節拘縮を併発する可能性がある

多発性の肋骨骨折では、骨癒合しても肩甲胸郭関節が癒着して、肩関節の可動域制限を残しやすいです(肩甲上腕リズムの破綻)。

<参考>

【医師が解説】肩関節拘縮(拘縮肩)の原因と画像所見|交通事故

【医師が解説】肩甲骨骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

弊社では、多発肋骨骨折に併発した肩関節周囲炎として14級9号認定事案の経験がありますので、自賠責保険では14級9号が上限と考えられます。

一方、MRI検査で肩関節拘縮の客観的な画像所見が認められる場合には、訴訟提起して12級6号を主張するのも選択肢のひとつと思われます。

肋骨骨折でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

肋骨骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した肋骨骨折が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

肋骨骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

まとめ

肋骨骨折は交通事故で受傷する外傷の中でも、最も事案数の多い骨折です。このため後遺障害が争われるケースが多いですが、多くの事案は非該当です。

肋骨骨折の後遺障害では、神経障害(骨折部の痛み)以外にも、変形障害や機能障害(肩関節拘縮)が認定される可能性があります。

肋骨骨折で認定される後遺障害をすべて理解したうえで、目の前の事案に応用する必要があります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。