交通事故で発生する障害のひとつに非器質性精神障害があります。非器質性精神障害は争いになりやすい後遺障害です。

非器質性精神障害は脳組織の損傷を伴わない精神障害であり、外傷性うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を含みます。

本記事は、非器質性精神障害の後遺症が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

最終更新日: 2025/9/19

Table of Contents

非器質性精神障害とは

非器質性精神障害とは、脳挫傷や脳出血後に併発しうる脳組織の損傷を伴わない精神障害のことを言います。非器質性精神障害には、うつ病やPTSDがあります。

非器質性精神障害は、交通事故などで死の危険直面した後、その恐怖や心的ストレスによって発症する場合が多いですが、頭部外傷後に発症することもあります。

非器質性精神障害の症状

PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状

PTSDは交通事故などによる死の危険に直面した後、その体験の記憶がフラッシュバックのように思い出したり、悪夢を見たりすることが続き、不安や緊張が高まる状態です。

極度の不安感や緊張による辛さのため、現実感がなくなってしまうことさえあります。

<参考>

【医師が解説】PTSDの後遺症が等級認定されるポイント|交通事故

外傷性うつ病の症状

うつ病は、交通事故などによる精神的・身体的ストレスのために、脳がうまく働かなくなっている状態です。

気分が一日中落ち込んでいる、生活を楽しめないなどの抑うつ状態だけではなく、疲れやすさや不眠などを訴える人が多いです。

このような状態が長く続くと、世の中に対する見方や考え方が否定的になってしまいます。

非器質性精神障害(うつ病、PTSD)の後遺障害認定基準

自賠責保険では、厚生労働省労働基準局の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」に準じて等級認定されます。

下記の(ア)精神症状のうちひとつ以上が認められ、かつ、イ)能力に関する判断項目のうち、ひとつ以上の能力について障害(能力の欠如や低下)が認められることが必要となります。

(ア)精神症状

精神症状については、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害及びその他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)の6つの症状の有無等に着目することとしていますが、その内容は以下のとおりです。

(1)抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である等)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態です。

(2)不安の状態

全般的不安や恐怖、心気症、強迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態です。

(3)意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態です。

(4)慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能でありその人個人だけ限定された意味付け(妄想)などの幻覚、妄想を持続的に示す状態です。

(5)記憶または知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘があります。自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態です。

非器質性の知的能力の障害としては、解離性(心因性)障害の場合がある。日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、年齢は3つ、1+1は3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性痴呆)です。

(6)その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

その他の障害には、上記(1)から(5)に分類できない症状、多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがあります。

(イ)能力に関する判断項目

非器質性精神障害については、8つの能力について、能力の有無及び必要となる助言・援助の程度に着目し、評価を行います。評価を行う際の要点は以下のとおりです。

(1)身辺日常生活

入浴をすることや更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかについて判定するものです。

なお、食事・入浴・更衣以外の動作については、特筆すべき事項がある場合には加味して判定を行います。

(2)仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活等に対する意欲や関心があるか否かについて判定するものです。

(3)通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間等約束時間の遵守が可能かどうかについて判定するものです。

(4)普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかについて判定するものです。

(5)他人との意思伝達

職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるか等他人とのコミュニケーションが適切にできるかを判定するものです。

(6)対人関係・協調性

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定するものです。

(7)身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険等から適切に身を守れるかどうかを判定するものです。

(8)困難・失敗への対応

職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるか等どの程度適切に対応できるかということを判断するものです。

非器質性精神障害(うつ病、PTSD)で考えられる後遺障害等級

「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」をいくつ満たすのかによって、9級10号から14級9号までの等級が認定されます。

等級 | 認定基準 |

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの |

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため多少の障害を残すもの |

14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため軽微な障害を残すもの |

9級10号

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

【具体例】

i 就労している者、または就労の意欲はあるものの就労はしていない場合

- (イ)の(2)~(8)のいずれかひとつの能力が失われているもの

- または、(イ)の4つ以上についてしばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの

ii 就労意欲の低下または欠落により就労していない場合

- (イ)の(1)について、ときに助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため多少の障害を残すもの

【具体例】

i 就労している者、または就労の意欲はあるものの就労はしていない場合

- (イ)の4つ以上について,ときに助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの

ii 就労意欲の低下または欠落により就労していない場合

- (イ)の(1)について、適切または概ねできるもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため軽微な障害を残すもの

【具体例】

(イ)のひとつ以上について、ときに助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの

非器質性精神障害の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

非器質性精神障害が後遺障害に認定される条件

非器質性精神障害は、基本的に治癒する傷病と考えられています。このため、自賠責保険で後遺障害等級認定されるためのハードルは極めて高いです。

非器質性精神障害として後遺障害等級が認定されるためには、精神科もしくは心療内科の専門医による治療が1年以上必要です。通常の傷病は6ヵ月であることを考えると、非器質性精神障害の等級認定のハードルの高さは際立っています。

自賠責保険の診断書では、よくPTSDという傷病名が非精神科医師によってつけられています。しかし、このような非精神科医師による診断書は、自賠責保険では一顧だにされません。

このため、非器質性精神障害で後遺障害等級が認定されるためには、精神科もしくは心療内科の専門医の治療を1年以上受ける必要があります。

交通事故と非器質性精神障害の因果関係

非器質性精神障害の後遺障害認定では、PTSDや外傷性うつ病が、交通事故をきっかけに発症したことを客観的に証明できるのかが問題になります。

しかし、骨折や脳外傷とは異なり、PTSDや外傷性うつ病では、客観的に画像検査などで因果関係を証明できません。

このため、むちうちなどと同様に、通院状況や事故態様などによって、間接的に交通事故との因果関係を類推する審査となります。

具体的には、精神科(心療内科)への定期通院歴や、事故規模の大きさなどの客観的な数字が、後遺障害認定では重要です。

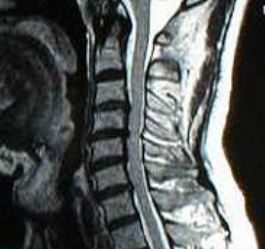

頭部外傷後の非器質性精神障害は高次脳機能障害と類似した病態

非器質性精神障害で最も問題になるのは、頭部外傷後に発症するタイプです。頭部外傷の無い心的ストレスによる非器質性精神障害とは、分けて考える必要があります。

高次脳機能障害の自賠責認定基準は、下記3要件のすべてを満たす必要があるといわれています。

- 適切な傷病名

- 意識障害期間

- 画像所見

適切な傷病名、画像所見の2要件しか満たしていない事案は、MTBI(Mild Traumatic Brain Injury; 軽度外傷性脳損傷 )に分類されます。自賠責保険では、MTBIは意識障害期間の基準を満たさない高次脳機能障害なのです。

そして、適切な傷病名の1要件しか満たさない事案は、明らかな高次脳機能障害の症状が残存していても、自賠責保険では高次脳機能障害として等級認定されません。

つまり、高次脳機能障害の自賠責認定基準において意識障害期間と画像所見の2点を満たさない事案は、高次脳機能障害ではなく非器質性精神障害として後遺障害の等級認定を目指すことなります。

このような事案では、本来は脳神経外科で意見書を作成するべきかもしれません。しかし、実臨床では精神科が治療していることが多いです。

診療内容を確認して、精神科医師か脳神経外科医師のいずれの医師意見書を作成するのが望ましいかを判断することになります。

尚、上記の高次脳機能障害、MTBI、非器質性精神障害の基準は、あくまでも自賠責保険上の後遺障害認定基準に過ぎません。実臨床の基準ではないことに留意が必要です。

<参考>

非器質性精神障害の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した非器質性精神障害の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

非器質性精神障害の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

非器質性精神障害で後遺障害認定されると損害賠償金を請求できる

非器質性精神障害で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

非器質性精神障害の後遺障害慰謝料の相場

非器質性精神障害の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。9級の場合、約690万円、12級の場合、約290万円、14級の場合、約110万円が相場とされています。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

非器質性精神障害の後遺障害逸失利益の相場

非器質性精神障害後遺障害逸失利益の相場は、被害者の年収や年齢、後遺障害等級によって異なります。

例えば、9級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失率は35%とされ、逸失利益の計算に用いられます。

具体的な金額は個々のケースによりますが、適切な補償を受けるためには専門家の助言を受けることが重要です。

非器質性精神障害のまとめ

交通事故で発生する障害の1つに、非器質性精神障害があります。しかし、非器質性精神障害は、基本的に治癒する傷病と考えられています。

このため、自賠責保険で後遺障害等級認定されるためのハードルは極めて高いです。非器質性精神障害として後遺障害が認定されるためには、精神科もしくは心療内科の専門医による治療が1年以上必要です。

交通事故で発症した非器質性精神障害でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。