交通事故などで「首の骨が折れる」という重大なケガを負ったら、その後に残る後遺症は日常生活に深刻な影響を及ぼします。

手足の麻痺、排尿障害、慢性的な痛みや首の可動域制限など、後遺症の内容によっては、後遺障害認定を受けることで損害賠償や補償を受けることが可能です。

しかし、頚椎骨折の後遺症は多岐にわたるうえ、専門的な医学的判断や正確な検査結果が必要とされるため、正当な後遺障害認定を得るには、専門家の支援が不可欠です。

本記事では、頚椎骨折により生じる後遺症の種類や等級の目安、必要な検査、そして弁護士や交通事故被害者の方に向けた後遺障害認定のポイントについて詳しく解説しています。

最終更新日: 2025/6/15

Table of Contents

頚椎骨折の後遺症とは

神経麻痺(四肢麻痺、呼吸筋麻痺、排尿障害など)

頚椎骨折は、脊髄を損傷して手足を動かせなくなる四肢麻痺の原因となるケースが多いです。

また、C3以上の高い位置で損傷が起こると横隔膜や肋間筋が麻痺して、人工呼吸器による生命維持が必要になる可能性もあります。

さらに、排尿や排便をコントロールする神経も障害されるため、尿路感染など二次的合併症のリスクが高まります。

頚部の可動域制限

頚椎骨折では、ぐらぐらになった患部を再建するため、手術で固定術が施行されるケースも少なくありません。

固定術を受けると、頚部の回旋・屈曲などの可動域が狭まります。広範囲の固定術では、ほとんど首が動かなくなるケースもあります。

頚部の痛み

頚椎骨折で変形が残ると、頚部の痛みの原因になります。また、頚椎骨折による神経への刺激で、首や肩、腕にかけて激しい痛みが現れるケースもあります。

頚椎骨折で考えられる後遺障害

脊柱の変形障害

等級 | 認定基準 |

6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの

2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているものです。

端的に言うと、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。1個の椎体分とは、骨折した椎体の後方椎体高の平均値のことです。

8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの

1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。端的に言うと、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものです。

11級7号:脊柱に変形を残すもの

下記3つのいずれかに該当すれば認定されます。

- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

- 脊椎固定術が行われたもの

- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

脊髄損傷の後遺障害(神経障害)

頚椎骨折では、脊髄損傷による四肢麻痺を併発する事案が多いです。脊髄損傷では残された日常生活を送る能力によって、下記のような後遺障害があります。

等級 | 認定基準 | 具体例 |

1級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |

|

2級1号 | 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |

|

3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体機能性障害のため労務に服することができないもの |

|

5級2号 | 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |

|

7級4号 | 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |

|

9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの |

|

12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |

|

1級1号

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

- 高度の四肢麻痺が認められるもの

- 高度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもの

- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

高度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作(物を持ち上げて移動させたり、立ったり歩行すること)ができない状態

- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの

- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

2級1号

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

- 中等度の四肢麻痺が認められるもの

- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

中等度の四肢麻痺や対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの

- 障害を残した一上肢では、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないもの、または障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

3級3号

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの

- 軽度の四肢麻痺が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

- 中等度の対麻痺(両下肢麻痺)が認められるもので、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

軽度の四肢麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

中等度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている状態

- 障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限があるもの

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

5級2号

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

- 軽度の対麻痺が認められるもの

- 一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)が認められるもの

軽度の対麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

一下肢の高度の単麻痺(片腕、もしくは片足の麻痺)の具体例は以下のごとくです。

- 完全強直またはこれに近い状態にあるもの

- 三大関節および5つの手指のいずれの関節も自動運動によって可動させることができないもの、またはこれに近い状態にあるもの

- 随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

- 随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性および随意的な運動性をほとんど失ったもの

7級4号

せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

- 一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの

一下肢の中等度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 障害を残した一下肢を有するため、杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であること

9級10号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

- 一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの

一下肢の軽度の単麻痺の具体例は以下のごとくです。

- 日常生活はおおむね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いもの、または障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

- 運動性、支持性、巧緻性(手の細かい動き)及び速度についての障害はほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

<参考>

脊髄損傷の後遺障害(胸腹部臓器の障害)

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、膀胱直腸障害などの胸腹部臓器の障害を併発する可能性があります。

脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害がある場合、原則として脊髄の障害として等級が認定されます。

ただし、臓器障害が麻痺の等級より重い場合は、より重い等級が総合評価として認定されます。

【具体例】

- 麻痺:12級13号

- 膀胱直腸障害:11級10号

- 総合評価として9級10号に認定される

<参考>

内臓破裂の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

脊柱の変形障害と脊髄損傷が合併した場合

頚椎骨折では、脊椎固定術などの脊柱の障害だけではなく、脊髄損傷による四肢麻痺を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

ただし、脊髄損傷に伴う脊柱の障害が麻痺の範囲と程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。

このようなケースでは、随伴する脊柱の障害の後遺障害等級を下回りません。

【具体例】

- 麻痺:7級4号

- 脊柱の著しい変形:6級5号

- 総合評価として5級2号に認定される

<参考>

脊髄損傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

骨盤骨等の変形障害

脊髄損傷では四肢麻痺だけではなく、脊椎固定術などの際の採骨によって骨盤骨等の変形障害を併発する可能性があります。このようなケースでは、併合の取扱いは行わず、脊髄の障害として認定します。

頚椎骨折の後遺障害認定で必要な検査

レントゲン検査(単純X線像)

まず単純X線像(レントゲン検査)を撮影します。

CT検査

頚椎骨折は高エネルギー外傷であることが多いので、搬送時に全身CT検査が実施されるケースも多いです。

レントゲン検査で頚椎骨折が確認できれば、治療方針決定のためにCT検査を施行します。

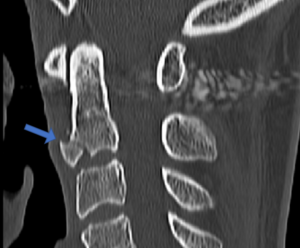

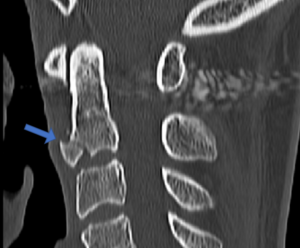

特に、第6頚椎や第7頚椎などの下位頚椎は肩が重なるためにレントゲン検査だけは骨折部の評価が難しいです。このため、CT検査は必須と言えるでしょう。

MRI検査

頚椎骨折の診断でも、MRIの有用性は言うまでもありません。特に脊髄損傷を合併している事案では、MRI検査は必須と言えます。

骨折線はT1強調画像では低信号領域(黒)として写ります。新鮮骨折ではSTIRという撮像条件が重要で、椎体が高信号(白)になっていれば、T1強調画像と合わせて新鮮骨折と診断できます。

骨折後の経過を追うと、順調に骨癒合が得られた場合はT1強調画像では約3ヶ月で正常化すると言われています。一方、骨癒合が遷延化すると6ヶ月後も椎体内部にT1強調画像で低信号領域が残ると言われています。

ただし、STIRで椎体信号が正常化するには、順調な症例でも約1年かかる場合があります。STIRの高信号だけで新鮮骨折と診断できないので、他の撮像方法、単純X線像、臨床症状を総合して診断する必要があります。

頚椎骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

椎体前下方の椎体骨折の見逃し事案が多い

頚椎の加齢性変化として、頚椎椎体前方に骨棘形成されるケースが多いです。もちろん、椎体の骨棘は外傷性ではありません。

ところが、ときどき椎体前下方に骨折を併発したものの、分離した骨棘と診断されて椎体骨折が見逃されている事案を散見します。

本来なら11級7号に認定されて然るべきですが、異議申し立てしても14級9号に留まる事案が多いです。

見逃し事案ではないですが、11級7号認定事例の紹介のようなケースもあります。

Modic変性を椎体骨折と間違うケース

椎体骨折とよく間違われる症例に、椎体終板変性(Modic変性)があります。Modic変性は、MRI検査で日常的に観察される変化です。

Modic変性には3タイプありますが、

- Modic Type 1(T1強調画像で低信号、T2強調画像で高信号)

- Modic Type 2(T1強調画像、T2強調画像とも高信号)

は、整形外科医や放射線科医でも、読影で「椎体骨折」と誤診するケースが後を絶たちません。

おそらく、Modic変性による脊椎骨折誤診は、保険会社の要注意チェックポイントにリスティングされており、自賠責保険が椎体骨折であると誤診した事案を否認するケースが多発しています。

Modic変性と頚椎椎体骨折の鑑別は、MRI検査だけでは判断できない事案があります。そのような事案ではレントゲン検査やCT検査の所見が鍵となります。

頚椎骨折の後遺障害認定事例

- 被害者:42歳

- 初回申請:14級9号

- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

コメント

自動車乗車中にトラックに追突されて受傷しました。軸椎骨折の傷病名がありましたが、初回申請で14級9号認定に留まりました。

しかし弊社にて精査すると軸椎骨折が転位して骨癒合していました。

脊椎脊髄外科専門医が作成した医師意見書を添付して異議申立てしたところ 11級7号が認定されました。

頚椎骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、頚椎骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング®

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

労災事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

頚椎骨折の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では労災事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

頚椎骨折の後遺障害認定で損害賠償金を請求できる

頚椎骨折の後に、首が動かしづらくなったり、手足の麻痺やしびれ、痛みが残ったりする場合、それが後遺障害として認定されることがあります。

後遺障害に認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故などで頚椎骨折が起き、痛みや麻痺、首の可動域が制限されるなどの症状が残ってしまった場合、その精神的な苦しみに対する補償として支払われるのが「後遺障害慰謝料」です。慰謝料の金額は、以下の表のように後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

1級 | 2800万円 |

2級 | 2370万円 |

3級 | 1990万円 |

4級 | 1670万円 |

5級 | 1400万円 |

6級 | 1180万円 |

7級 | 1000万円 |

8級 | 830万円 |

9級 | 690万円 |

10級 | 550万円 |

11級 | 420万円 |

12級 | 290万円 |

13級 | 180万円 |

14級 | 110万円 |

※ 記載の慰謝料金額は弁護士基準(裁判基準)による相場です。自賠責基準や任意保険基準では金額が異なる場合があります。

頚椎骨折の後遺障害慰謝料の相場は?

頚椎骨折の後遺障害慰謝料も、等級に応じて金額が異なります。たとえば、9級なら約690万円、7級なら約1000万円、5級なら約1400万円、3級は約1990万円、2級は約2370万円、1級は約2800万円ほどとされています。

また、重度の場合には、家族(近親者)にも数百万円の慰謝料が支払われることがあります。

1級や2級の重い障害では、将来の介護が必要になることもあり、その場合は介護費用として数千万円から1億円以上の支払いが認められるケースもあります(具体的な金額は事案によって異なります)。

後遺障害逸失利益とは

頚椎骨折による後遺障害で、体がうまく動かせない、重いものが持てないなど、仕事に支障が出ることがあります。

その結果、今後働けるはずだったのに得られなくなる収入があります。これを補うために支払われるのが「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害逸失利益は、次の計算式で算出されます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

頚椎骨折の後遺障害逸失利益の相場は?

逸失利益の金額も、後遺障害等級によって大きく変わります。たとえば、1級なら約1億円前後に達する可能性があります。9級であっても、約1000万円前後になるケースもあります。

年齢や職業、事故前の年収などによって、具体的な金額は変わるため、正確な見積もりには専門的な計算が必要です。

頚椎骨折でよくある質問

首を骨折したらどうなる?

首(頚椎)が折れると、首の構造だけでなく、脊髄や神経への影響が出ます。軽症であれば骨がくっつけば回復します。

しかし、脊髄を傷つけると、手足のしびれや麻痺、呼吸困難、尿便の問題が出る可能性もあります。

治療は、手術療法か保存療法で、状態に合わせて選択されます。リハビリテーションが必要です。

首の骨折で後遺症は残りますか?

頚椎骨折で脊髄に傷がついていなければ、寝たきり状態までにはなりにくいです。しかし、首の変形や動きにくさ、痛みなどの後遺症が残る可能性はあります。

首の骨折はどのくらいで全治しますか?

頚椎骨折の完治には、骨折の種類や程度によりますが、通常は3〜6ヶ月程度が目安です。

まず1~3ヶ月で骨がくっつき、その後リハビリを経て残りの期間に通常生活へ戻ります。ただし、重度の場合や高齢者では6ヶ月以上かかることもあります

首の骨が折れたら即死になる理由は?

首は脳と全身をつなぐ脊髄が通っており、神経や呼吸・血流に関わる重要な役割があります。

もしC1〜C3付近で折れて脊髄が圧迫・断裂されると、呼吸筋が麻痺して、自力で息ができず数秒から数分で死亡します。

そのため、「首を折る=即死」に近い状態になる可能性があるのです。

頚椎骨折の種類は?

環椎破裂骨折(ジェファーソン骨折)

環椎破裂骨折は、転落、スポーツ、交通事故などで受傷します。頭頂部から首に垂直方向+伸展方向の外力が加わった時に受傷することが多いです。

環椎破裂骨折は環椎の椎弓が外に向かってずれる(転位する)ので、後述する軸椎歯突起骨折に比べて脊髄損傷の頻度は少ないと言われています。

脊髄損傷を併発することは比較的稀であるため、ハローベスト等で保存療法を行うケースが多いです。

軸椎歯突起骨折

首の過屈曲もしくは過伸展によって発生します。上位頚椎損傷では最も頻度の高い骨折です。臨床的に問題になるのは、歯突起基部の骨折です。

この部位の骨折では、歯突起のずれ(転位)と一緒に環椎が脱臼します。屈曲損傷による前方へのずれ(転位)が多いので、脊髄損傷をきたす可能性があります。

転位の少ない症例では保存療法が選択されますが、骨折部の不安定性が大きい場合は、スクリュー挿入などの手術療法が選択されます。

軸椎関節突起間骨折(ハングマン骨折)

軸椎関節突起間骨折は、絞首刑者の頚椎にみられることからハングマン骨折(Hangman’s fracture)と呼ばれています。

C2/3の椎間板が損傷されて軸椎全体が前方にずれます。脊髄損傷を併発することは比較的稀であるため、ハローベスト等で保存療法を行うケースが多いです。

頚椎椎体骨折

頭部に強い衝撃が加わって、首の過屈曲もしくは過伸展によって発生します。脊髄損傷を併発する可能性が高く、交通事故で最も問題となる外傷の一つと言えます。

外傷性頚椎椎間板ヘルニアを合併している事案では、頚椎前方除圧固定術などの手術療法の適応となります。

また頚椎骨折の骨折型によっては、頚椎後方固定術が選択されるケースもあります。

頚椎椎体の圧壊がごく軽度で脊髄損傷も無い事案では、保存療法が選択されるケースもあります。

頚椎椎弓骨折

椎体などの前方成分には骨折が無くて、後方(背中側)の椎弓にのみが骨折する事案も多いです。

このようなケースでは、脊髄損傷を合併する頻度は少ないため、保存療法が選択されることが多いです。

まとめ

頚椎骨折は、交通事故や転倒などの衝撃で発生して、脊髄や神経に障害を与えることで、手足の麻痺や呼吸機能の低下など深刻な後遺症を引き起こす可能性があります。

首の可動域が制限されたり、慢性的な痛みが残ることもあり、生活に大きな支障をきたします。

こうした症状が認定されると「後遺障害」となり、損害賠償請求が可能になります。そして、後遺障害認定には、医師による正確な診断と検査が必要です。

交通事故で受傷した頚椎骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。