交通事故で骨折してしまい、手術を受けた方は多いことでしょう。骨折の手術では、プレートやスクリューなどの骨を直接固定する金属が体内に残るケースが多いです。

これらの金属は、手術してから半年~1年程度で体内から取り出す必要があります。金属を取り出す手術を抜釘術といいます。そして抜釘術は、後遺障害認定に影響を与える可能性があるので注意が必要です。

本記事は、抜釘術が後遺障害認定に与える影響を理解するヒントとなるように作っています。

最終更新日:2025/1/30

Table of Contents

骨折のボルト抜釘術とは

骨折治療のボルト固定やプレート固定とは

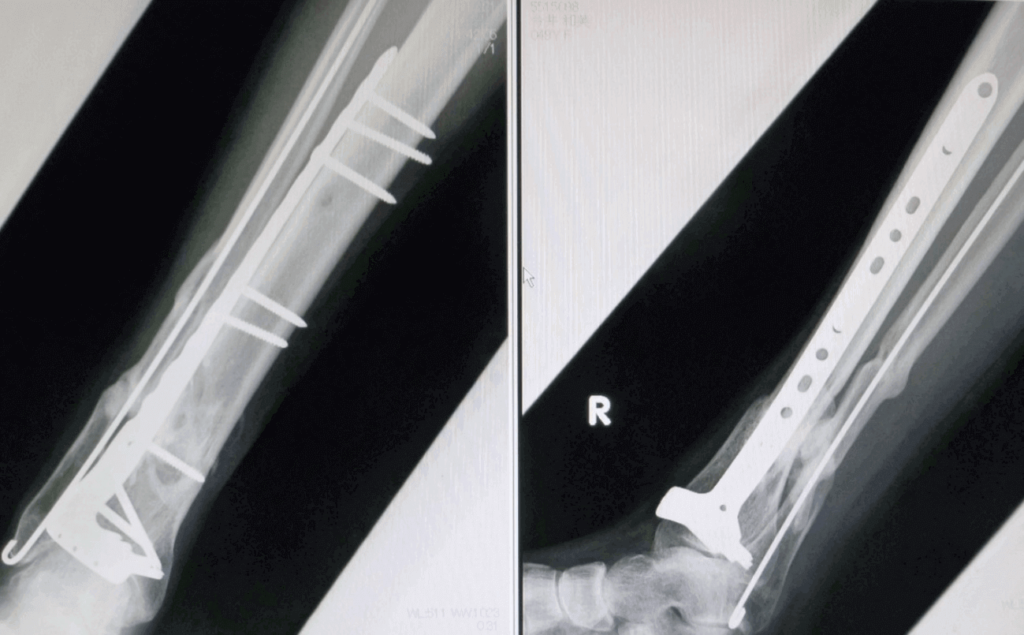

骨折の手術では、骨のずれ(転位)を戻して、金属製のプレートやネジなどの内固定材料を用いて固定する「骨接合術」が一般的です。

骨接合術によって関節の早期運動が可能となり、骨の癒合を促進します。

抜釘術とはボルトやプレートを取り出す手術

内固定材料は人間の身体にとって異物なので、用が済めば体内から取り出すことが望ましいです。

このため、骨癒合が完成した時点で、不要になった金属製の内固定材料を抜去する「抜釘術」が施行されます。

抜釘術を行うことで、内固定材料周囲の骨が弱くなるリスクや、転倒などによる再骨折の可能性を減少させる効果が期待できます。

骨折のボルトは抜釘したほうが良いのか

抜釘術のメリット

抜釘術のメリットには、以下に挙げるものがあります。

- 内固定材料周囲の骨が弱くなることを防げる

- 異物による遅発性感染の予防

- 転倒などによる内固定材料周囲の再骨折予防

- 内固定材料の皮下突出による違和感が無くなる

- 抜釘すると痛みや関節可動域が改善するケースもある

抜釘術のメリットは、長期的なものが多く、短期的には変化がありません。唯一の例外は、抜釘すると痛みや関節可動域が改善するケースです。

例えば、鎖骨遠位端骨折でフックプレートを使用した場合には、抜釘することで痛みや可動域制限が改善します。

抜釘術のデメリット

抜釘術のデメリットには、以下に挙げるものがあります。

- 手術をもう一度受けなければいけない

- 感染などの一般的な手術の合併症を併発する可能性

- 抜釘してから半年~1年は骨の強度が下がる

抜釘術のデメリットは、短期的に顕在化しやすいのが実情です。メリットとデメリットを勘案して、抜釘術を受けるかを主治医と相談しましょう。

骨折のボルト抜釘術後に考えられる後遺障害

上肢の変形障害

等級 | 認定基準 |

7級9号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

8級8号 | 偽関節を残すもの |

12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

7級9号:偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

著しい運動障害を残すものに該当するのは、硬性補装具を常時使用している状態です。

8級8号:偽関節を残すもの

- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

上記のいずれかの条件に該当すれば、8級8号になります。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

7級9号や8級8号に該当しない事案でも、直径が2/3以下になっている等で変形が残っていると判断されれば、12級8号に認定される可能性があります。

下肢の変形障害

等級 | 認定基準 |

7級10号 | 偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

8級9号 | 偽関節を残すもの |

12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

7級10号:偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

- 大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

- 脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

著しい運動障害を残すものに該当するのは、硬性補装具を常時使用している状態です。

8級9号:偽関節を残すもの

- 大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨及び腓骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

- 脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

上記のいずれかの条件に該当すれば、8級8号になります。

12級8号:長管骨に変形を残すもの

7級10号や8級9号に該当しない事案でも、直径が2/3以下になっている等で変形が残っていると判断されれば、12級8号に認定される可能性があります。

骨折のボルト抜釘術と症状固定時期

整形外科では、抜釘術を施行してから2~4週間後を症状固定時期だと認識している医師が多いです。この長さになる理由は、創が治癒するまでの期間です。

もちろん、これには例外があります。例えば、鎖骨遠位端骨折術後では、フックプレートの抜釘後にリハビリテーションを1~2ヵ月実施するケースがあります。

<参考>

鎖骨遠位端骨折に続発する肩関節可動域制限|交通事故の後遺障害

医学的に抜釘術と症状固定時期は無関係

一般的には、抜釘術が終了してから症状固定にするケースが多いです。しかし、医学的に言って、抜釘術後を症状固定とする確たる理由があるわけではありません。

慣習的に抜釘術が終了した時点で症状固定することが多いですが、その理由は医療機関の手続きが簡素化するためだと思われます。

このため、明確な理由があれば、抜釘術とは関係無く症状固定とするケースも少なくありません。

骨折のボルト抜釘が推奨される時期

抜釘術は上肢に関しては術後6~12ヵ月、下肢に関しては術後12ヵ月以降に施行します。上肢と下肢で抜釘するべき時期が異なる理由は、荷重による骨への負荷のかかり方の違いのためです。

一方、脊椎では抜釘しないことが多いですが、若年者で脊椎椎体間に骨移植していない事案では、術後1年程度で抜釘するケースが多いです。

歩行時に常に体重の負荷がかかる下肢の骨折では、抜釘しても良い状態になるまで時間がかかるのです。

ボルト抜釘術後に症状固定するケースが多い

整形外科では、抜釘術を施行してから2~4週間後を症状固定時期だと認識している医師が多いです。この長さになる理由は、創が治癒するまでの期間です。

もちろん、これには例外があります。例えば、鎖骨遠位端骨折術後では、フックプレートの抜釘後にリハビリテーションを1~2ヵ月実施することもあります。

症状固定後の抜釘術は治療費用を請求できない

症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。症状固定した後は、原則として加害者や保険会社に治療費を請求できません。

したがって、症状固定後に行われる抜釘術の費用は自己負担となります。

ただし、将来的に抜釘が必要であることが明らかな場合、示談の際にその費用を考慮して交渉しましょう。

ボルトの抜釘術を行わないケースもある

内固定材料を用いた手術の後に、抜釘術を施行しないケースもあります。

その理由は、抜釘しても患者さんに短期的なメリットはあまり無いからです。むしろ、抜釘してからしばらくは再骨折する危険性が高まるため、不利益となることさえあります。

訴訟大国の米国では、抜釘による不利益が問題視されているため、よほど大きな問題が無い限りは抜釘術を施行しないと言われています。

一方、米国ほど訴訟の多くない日本では、積極的に抜釘術を施行する傾向にあります。しかし高齢者では、デメリットの方が大きいので抜釘しないケースが多いです。

骨折のボルト抜釘時期と後遺障害の注意点【弁護士必見】

症状固定を抜釘後とする一般的な理由

交通事故や労災事故において、抜釘術の時期は症状固定時期と関連があります。一般的には抜釘後に症状固定とすることが多いです。

このため、下肢の骨折に対して手術を施行した事案では、症状固定まで1年ほど要します。しかし臨床医の立場では、抜釘術を施行するまで症状固定しないことには少し違和感を感じます。

何故なら、抜釘術を行うはるか以前に、骨としての機能は平衡状態に達しているからです。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上治癒することがない時期とされています。このため、抜釘術を行う時期よりもかなり前の段階で症状固定と判断してもおかしくありません。

それをわざわざ抜釘術を行う時期まで症状固定しないのは、医療機関が医療費請求をする事務手続き上の問題が影響しているのかもしれません。

医学には症状固定という概念は存在しません。このため、臨床医は症状固定する時期についてあまり深く考えない傾向にあります。

しかし症状固定する時期は、自賠責保険では大きな意味を持ちます。症状固定時期が争いになる理由は、症状固定は医学的概念ではないことが大きな要因でしょう。

症状固定前にボルトを抜釘すると非該当になるケースも!

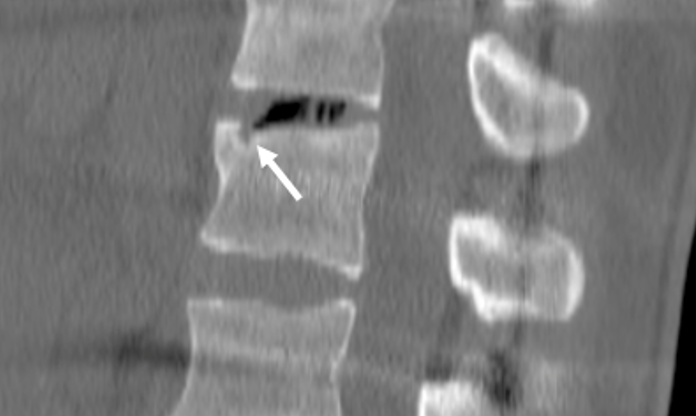

抜釘術は後遺障害に大きな影響を及ぼす可能性があります。例えば脊椎の破裂骨折などでは、脊椎インストゥルメンテーション手術を施行するケースが多いです。

脊椎インストゥルメンテーション手術では、不安定な脊椎をスクリューやロッドで内固定します。自賠責保険では、脊椎固定術が施行されると自動的に11級7号に認定されます。

しかし、脊椎のインストゥルメンテーションを抜釘するとどうなるのでしょうか? もし破裂骨折が完全に整復されている場合には11級7号に認定されず、14級9号や非該当になってしまいます。

脊椎に骨折を負うほどの重度の外傷であったにもかかわらず、手術がうまく行き過ぎたがために11級7号に認定されないのでは、被害者の立場ではたまったものではありません。

そしてこのような事案は若年者を中心に比較的多くみかけます。その理由は、若年者ではインストゥルメンテーションを抜釘することが多いからです。

最近は脊椎でも低侵襲手術が主流です。このため経皮的にインストゥルメンテーションを設置することが多いです。このような手術では脊椎後方に骨移植は行いません。

このため抜釘すると、脊椎固定が解除されるのです。身体の機能面から考えると、脊椎を固定しないに越したことはありません。臨床的には、脊椎後方に骨移植しないことには何の問題もないのです。

しかし後遺障害等級の観点から考えると、脊椎固定が解消されてしまうことは大きな問題を引き起こしてしまいます。そして主治医はこのような問題が発生することをまず知らないと考えるべきでしょう。

脊椎の手術後に抜釘するべきか否か、また抜釘するとすればいつ抜釘するべきなのかを、よく考えて治療方針を決定したいものですね。

<参考>

【日経メディカル】抜釘のタイミングで圧迫骨折の後遺障害の等級が変わる?

症状固定前にボルトを抜釘してはいけない事案とは?

前述のように、脊椎骨折後の抜釘術の施行可否については、慎重に検討する必要があります。症状固定前に抜釘すると、後遺障害が非該当になる可能性があるからです。

症状固定前にボルトを抜釘するべき事案とは?

一方、症状固定前にボルトを抜釘するべきなのは、関節内骨折でプレート固定した事案です。

プレートがあると、金属によるアーチファクトのため、関節面の詳細な評価ができません。

抜釘後のレントゲン検査やCT検査で関節面の評価をすることによって、後遺障害に認定される可能性を高められます。

交通事故で抜釘時期にお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は、等級スクリーニング®を無料で提供いたします。

【11級7号】骨折のボルト抜釘後の等級アップ事案

事案サマリー

- 被害者:60歳

- 被害者申請:14級9号

- 異議申立て:11級7号(脊柱に変形を残すもの)

バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。第1腰椎脱臼骨折に対して、脊椎固定術(第12胸椎~第2腰椎)が施行されました。術後1年で脊椎インストゥルメンテーションの抜釘(異物除去術)を施行されました。

被害者請求では、椎体の明らかな変形を認められないことから脊柱の変形障害として評価を行うことは困難という理由で14級9号が認定されました。

弊社の取り組み

脊椎間に骨移植を行っていれば、11級7号が認定されたはずです。しかし、本事案は若年者であり、隣接椎間障害を併発するリスクを避けるために骨移植は行われませんでした。

医学的には正しい判断ですが、自賠責保険の後遺障害等級の観点では脊柱の変形障害に該当しない不利益を被りました。

弊社にて画像所見を精査すると、CT検査ではL1椎体前方に椎体皮質の不整像が残っており、T12/L1椎間板は外傷により変性して、椎間板高が減少しており局所後弯が残存していました。

医師意見書を添付して異議申し立てしたところ、脊柱に変形を残すものとして11級7号が認定されました。

骨折のボルト抜釘の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した骨折のボルト抜釘後が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

骨折のボルト抜釘時期でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

骨折のボルト抜釘術後の後遺障害で請求できる損害賠償金

後遺障害慰謝料とは

骨折治療において、ボルトやプレートの抜釘術後に後遺障害が残った場合、損害賠償金として「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料とは、事故による後遺障害が残存したことで被った精神的苦痛に対する補償金です。

後遺障害等級は1級から14級まであり、認定された等級に応じて慰謝料の金額が異なります。適切な等級認定を受けることで、相応の慰謝料を請求することができます。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、事故による後遺障害が原因で労働能力が低下し、本来得られるはずだった収入が得られなくなることに対する補償です。

逸失利益の金額は、基礎収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間などを考慮して算定されます。適切な計算と証拠の提出により、正当な逸失利益を請求することが重要です。

骨折のボルト抜釘でよくある質問

抜釘手術の後遺症は?

後遺症としては、術後の感染症や出血、神経損傷、術中骨折のリスクが考えられます。

特に、手術部位の神経に損傷を受けると、しびれや感覚異常が生じる可能性があります。

抜釘した後に注意することは何ですか?

抜釘手術後に注意すべき点として、骨の強度が回復するまで、6ヶ月~1年ほどかかる可能性がある点です。

その間は、転倒などによって、再骨折をきたす可能性があるので注意が必要です。

まとめ

後遺障害の認定では、抜釘術を行う時期が後遺障害等級に大きな影響を与える可能性があります。

そしてほとんどの医師は、抜釘術を行う時期が後遺障害の認定に影響を与える可能性があることを知りません。

特に、脊椎の手術後の抜釘時期に関しては注意が必要でしょう。交通事故で抜釘時期にお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。