交通事故や転倒などの強い衝撃で起こる骨盤骨折は、日常生活に大きな影響を与える重大なケガです。

しかし、外見からは分かりづらいことも多く、骨盤は内臓や神経と隣接しているため、症状が重くなると命に関わることもあります。

本記事では、骨盤骨折の代表的な症状、後遺症や障害等級などについて分かりやすく解説しています。

最終更新日: 2025/7/3

Table of Contents

骨盤骨折とは?

骨盤骨折の概要

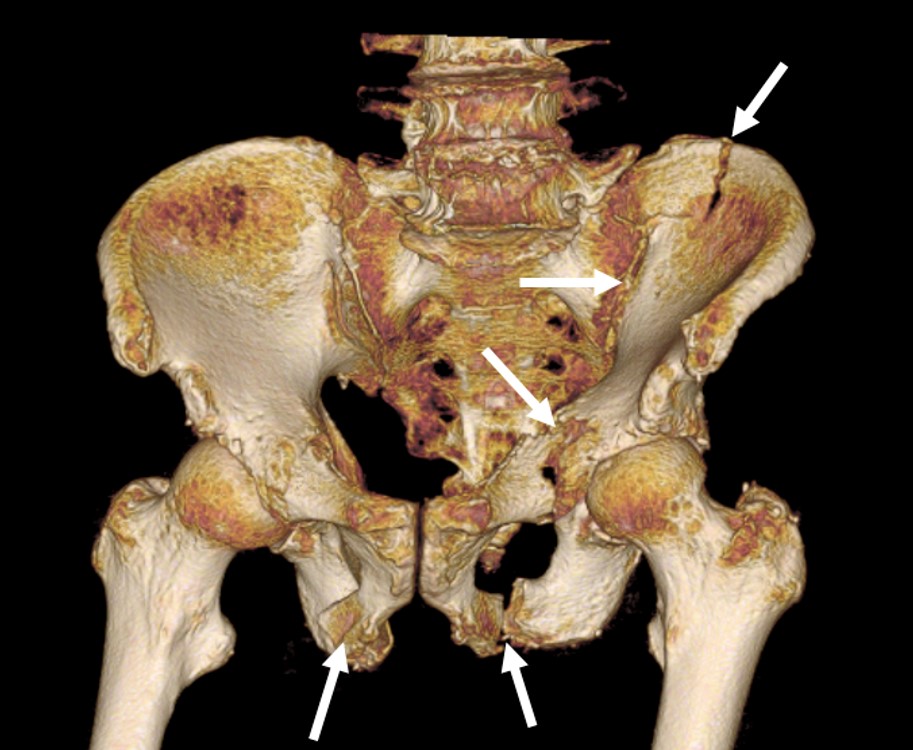

骨盤骨折は、腸骨・恥骨・坐骨・仙骨・尾骨などで構成される骨盤に強い外力が加わることで生じる骨折です。

交通事故や高所からの転落が主な原因で、骨折部位により「寛骨臼骨折」や「骨盤輪骨折」に分類されます。

骨盤は内臓や大血管、神経を含む重要な構造物を保護しており、骨折により内出血や臓器・神経障害を伴うことがあります。

治療には、急性期の止血処置や保存的/手術的治療が必要とされます。

交通事故による骨盤骨折の特徴

交通事故では、車両の衝撃により高エネルギー性の骨盤骨折が発生しやすく、不安定型や重症型になりやすい傾向があります。

特に骨盤輪の後方離開を伴うⅢ型では、大量出血や内臓損傷、泌尿器・生殖器の障害を合併するケースもあります。

骨折の程度は、CT検査や造影CT検査によって診断され、ズレ(転位)が大きい場合はスクリューやプレートで固定する手術が選択されます。

骨盤骨折の一般的な症状

激しい痛み

骨盤骨折が起こると、座る・立つ・体を動かすだけでも激烈な痛みが走り、患者はほとんど動けなくなります。

特に腰部・鼠径部に強い疼痛が生じて、姿勢を変えても緩和されず、救急搬送されることも多いです。

歩行困難

骨盤は体幹と下肢を繋ぐ基盤であるため、骨折により立ち上がれず歩行は基本的に困難です。

軽度な損傷でも痛みで歩行が著しく制限されて、重症になると自力で歩くのは不可能になります。

腫れとあざ

骨盤周辺の骨折では、血管損傷や内出血を伴うことが多く、患部やお腹周辺に腫れや皮下出血(あざ)が見られます。

骨のズレや炎症により骨盤周囲の膨張も起こり、見た目からも異常が確認できるケースがあります。

内出血

骨盤の内部には多くの血管が走っており、骨折により大量出血が発生すると、腹部膨満や皮下の内出血が生じます。

更に、血尿や血便、低血圧・意識障害(ショック状態)を引き起こす可能性もあります。

重症の骨盤骨折や合併症がある場合の症状

ショック状態

重症の骨盤骨折では、骨盤内の大血管(内腸骨動脈など)の損傷で大量出血が発生して、出血性ショックに至るケースもあります。

血圧低下・頻脈・冷汗・意識低下といった症状が現れると、緊急の輸液・輸血・血管塞栓術などが必要です。

尿路系の症状

骨盤骨折の10~20%に膀胱や尿道の損傷を合併して、特に男性では尿道外傷のリスクが高いです。

血尿や排尿困難が現れて、放置すると感染や尿道狭窄などの後遺症を引き起こすため、造影検査やカテーテル治療が早急に必要になります。

消化器系の症状

重度の骨盤骨折では、腸管や直腸損傷が起こることがあり、腹痛・腹部膨満・下血(血便)などの症状が出ます。

これらの症状はショックの一因ともなり、CT造影や内視鏡による確認・緊急手術の対応が求められます。

性器からの出血

骨盤骨折により男女問わず性器およびその周辺の臓器が損傷すると、膣出血や会陰部周辺からの出血が見られることがあります。

特に骨盤内出血が広がると、ショックや後遺障害にもつながるため、早急に画像検査と止血対応が必要です 。

足の長さの短縮

骨盤輪が不安定になる骨折や骨盤変形が生じると、左右の脚長差が出現することがあります。

1cm以上の差があると歩行障害のほか、後遺障害等級の対象となるケースもあります。治療には手術による整復・固定が必要です

骨盤骨折の後遺症で考えられる後遺障害

交通事故や労災事故で受傷した骨盤骨折に後遺症が残れば、以下のような後遺障害に認定される可能性があります。

股関節の機能障害

等級 | 認定基準 |

8級7号 | 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

8級7号:下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

下記のいずれかの条件を満たすと、8級7号に該当することになります。

- 関節が強直したもの

- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。

神経障害

等級 | 認定基準 |

12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

寛骨臼骨折後の股関節部痛や坐骨神経損傷による麻痺症状を、画像検査や神経伝導速度検査で他覚的所見に証明できる事案が該当します。

14級9号:局部に神経症状を残すもの

画像検査で変形性股関節症の所見や、神経伝導速度検査で坐骨神経損傷の所見を認めないものの、治療経過から神経症状の存在が推認される事案が該当します。

変形障害

12級5号:骨盤骨に著しい変形を残すもの

骨盤骨折は変形を残しやすい骨折です。しかし自賠責認定基準で変形障害に該当するためには「裸体になったときに外部から見てその変形が明らかに分かる程度」という条件をクリアする必要があります。

胸腹部臓器の機能障害

11級10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

骨盤骨折は変形を残しやすい骨折なので、小骨盤腔が変形すると経腟分娩が不可能になることもあります。交通事故被害者が若年女性の場合には、産婦人科医師の診察も必要でしょう。

骨盤骨折の後遺障害認定ポイント

骨盤骨折に起因する後遺症は非常に多岐にわたり、整形外科だけでなく、泌尿器科、婦人科、消化器外科など複数の診療科との連携が必要になることも珍しくありません。

そのため、特定の専門領域の障害だけに目を向けてしまうと、他の重要な後遺症を見逃し、結果として正当な補償を受けられなくなるおそれがあります。後遺障害の評価においては、複数の視点から総合的に判断することが欠かせません。

特に、寛骨臼骨折については、整形外科の中でも股関節外科を専門とする医師の知見が重要です。というのも、寛骨臼骨折の手術経験がある医師とない医師とでは、損傷の認識や診断の精度に大きな違いが出るためです。

骨盤骨折でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

骨盤骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した骨盤骨折の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

等級スクリーニング

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

<参考>

【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

<参考>

交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

画像鑑定報告書

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

<参考>

【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

骨盤骨折の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

骨盤骨折の症状でよくある質問

骨盤骨折はどれくらい回復しますか?

骨盤骨折の回復期間は骨折のタイプや治療法で異なります。安定型では保存的治療で3〜6ヶ月が目安、一方で不安定型では手術やリハビリを含めて6ヶ月以上かかることもあります。

骨盤骨折はどうやって確認するのですか?

骨盤骨折の診断には、まずレントゲン検査で骨折の有無を確認して、不安定型や複雑な骨折にはCTや造影CTが活用されます。

これらの検査によって、骨片のズレや内出血、臓器損傷の有無を精密に評価して、手術の必要性や保存療法を判断します。

坐骨骨折は歩けるのか?

坐骨骨折では、骨折の安定性や治療時期によって歩行可能かどうかが異なります。一般的には、急性期を過ぎれば、坐骨骨折でも歩けるケースが多いです。

女性の骨盤骨折の後遺症は?

女性が骨盤骨折を負ったら、骨盤の変形によって正常分娩が困難になる可能性があります。

整形外科の治療に加えて、産婦人科での評価が推奨され、帝王切開などの対応策が検討されます。後遺障害認定(9〜11級)の対象にもなります。

まとめ

骨盤骨折は、腸骨・恥骨・坐骨など骨盤を構成する部位に強い外力が加わることで起こり、交通事故や転落が主な原因です。

激しい痛みや歩行困難、内出血などが見られ、重症の場合はショック状態や臓器損傷を伴うこともあります。

特に交通事故では高エネルギーの衝撃により重度の骨折となりやすく、CT検査で状態を把握して、手術が必要となるケースもあります。

骨盤骨折後には股関節機能障害や神経障害などが後遺障害として残ることがあり、症状に応じて8級〜14級などの認定が行われます。

診断や後遺障害認定には整形外科だけでなく、泌尿器科や婦人科など複数の診療科との連携も重要です。特に寛骨臼骨折では、股関節外科専門医の意見が診断精度に大きく影響します。

骨盤骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

関連ページ

資料・サンプルを無料ダウンロード

以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。